Auch diesen Sommer finden wieder jährliche Revisionsarbeiten statt, daher bleiben die Lesesäle am Standort Heldenplatz und in allen Sammlungen von Freitag, 25. Juli bis Dienstag, 5. August 2025 geschlossen.

Aufgrund der Abschaltung des Bestellsystems können von Donnerstag, 24. Juli 2025, 16 Uhr bis Dienstag, 5. August 2025, 16 Uhr keine Medienbestellungen angenommen werden. Ab Mittwoch, 6. August 2025 gelten dann wieder die regulären Öffnungszeiten.

Der Studiensaal der Albertina ist von 15. Juli bis 15. August geschlossen. Während dieser Zeit (ausgenommen 25. Juli bis 5. August) werden bestellte Medien des Albertinabestandes zweimal wöchentlich (Montag und Donnerstag) in die Lesesäle der Nationalbibliothek am Heldenplatz transportiert und können dort verwendet werden.

Aufgrund einer Veranstaltung bleibt der Prunksaal am 4. August 2025 ganztägig geschlossen.

Pressemeldung am 11. Juni 2025

Pressebilder Download

Die Macht der Worte. Herrschaft und kulturelle Vielfalt im antiken Ägypten

Sonderausstellung im Papyrusmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek 12. Juni 2025 – 3. Mai 2026

„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.“ Mit diesem Satz charakterisierte Ludwig Wittgenstein (Tractatus logico-philosophicus 5.6), wie Sprache unser Denken, unser Handeln, unsere Orientierung in der Welt prägt. Sprache definiert die Grenzen dessen, was wir gedanklich fassen können. Die sprachliche Vielfalt des antiken und mittelalterlichen Ägyptens ist das Thema der neuen Sonderausstellung im Papyrusmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek.

Ab dem 12. Juni 2025 präsentiert die Ausstellung unter dem Titel „Die Macht der Worte. Herrschaft und kulturelle Vielfalt im antiken Ägypten“ mit über 90 Exponaten die verschiedenen Sprachen, die von etwa 1500 v. Chr. bis 1000 n. Chr. in Ägypten gesprochen und geschrieben wurden. Die originalen Schriftstücke auf Papyrus, Pergament und Papier beleuchten die verschiedenen Sprachtraditionen im historischen und gesellschaftlichen Wandel. Sie geben zu erkennen, wie unterschiedliche Sprachen sich überlagerten und simultan nebeneinander bestanden. Dabei zeigt sich das kulturhistorische Phänomen, wie ein Land über Jahrhunderte hinweg parallel eine Sprache der Herrschaft und eine Volkssprache pflegte.

In der neuen Ausstellung geht es auch darum, Bezüge zu unserer Gegenwart herzustellen. Multiethnische und vielsprachige Gesellschaften sind keine Neuheit; es gab sie in den verschiedensten Ausprägungen in vielen Epochen und Regionen. Diversität, die Begegnung von unterschiedlichen sprachlichen und kulturellen Traditionen, ein toleranter Dialog sind eine höchst aktuelle Thematik. Die repräsentative Auswahl an Exponaten illustriert das Aufeinandertreffen verschiedener Sprach- und Kulturkreise im antiken Ägypten anhand der umfangreichen Überlieferung der hellenistischen und römischen, byzantinischen und früharabischen Epoche. Die Schriftstücke dokumentieren sowohl die wechselhafte politische Geschichte dieses Landes als auch dessen sprachliche und kulturelle Pluralität über einen langen Zeitraum hinweg.

Sprache der Herrschaft

Seit der Eroberung Ägyptens durch Alexander den Großen und der ihm nachfolgenden Dynastie der Ptolemäer war Griechisch über tausend Jahre lang die Sprache der Herrschaft und Verwaltung, während die einheimische Bevölkerung weiterhin Ägyptisch kommunizierte. Als Ägypten eine Provinz des Römischen Reiches wurde, brachten die neuen Herrscher Latein mit, das jedoch lediglich in den Büros des Statthalters und hohen Finanzprokuratoren sowie als Kommandosprache des Militärs verwendet wurde. Innerhalb einer regionalen und lokalen Verwaltung blieb Griechisch weiterhin die Amtssprache, und Rechtsurkunden wurden bis weit in die Kaiserzeit auch in demotischer Sprache von den römischen Gerichten akzeptiert. Erst etwa 700 Jahre später änderten sich die Verhältnisse, als Ägypten unter die Herrschaft des expandierenden Kalifats kam. Es dauerte allerdings Generationen, bis Arabisch, die Sprache der Eroberer, das Griechische zunächst als Verwaltungssprache und schließlich auch als Verkehrssprache ablöste. Das Ägyptische in seiner spätantiken Prägung, dem Koptischen, blieb daneben noch für Jahrhunderte die maßgebliche Sprache jenes Teiles der Bevölkerung, der weiterhin dem Christentum anhing. Nachdem Ägypten über tausend Jahre lang ein zweisprachiges Land mit Ägyptisch und Griechisch gewesen war, blieb es für weitere hunderte Jahre ein bilinguales Land mit Koptisch und Arabisch, bis letzteres sich schließlich als alleinige Landessprache durchsetzte.

Kommunikation zwischen Herrschern und Beherrschten

Herrscherbriefe, Petitionen, Rechtsurkunden und Briefe zeigen, wie eine Gesellschaft über Epochen hinweg damit umging, dass die Sprache der Herrscher nicht dieselbe war wie jene der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung. Die in der neuen Sonderausstellung gezeigten und erläuterten Urkunden dokumentieren, wie sich die Kommunikation zwischen Herrschern und Beherrschten im Laufe der Zeit und über die Sprachgrenzen hinweg gestaltet hat. Dieser vielschichtigen Thematik nähert sich die Ausstellung im Papyrusmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek einerseits dadurch, dass die Anwendungsbereiche der unterschiedlichen Sprachen in ihrer chronologischen Abfolge umrissen werden. Andererseits wird beleuchtet, wie die Sprache der Machthaber in der Interaktion mit der Bevölkerung verwendet wurde — und umgekehrt, mit welcher Sprache sich die Menschen an ihre Herrscher und Behörden wandten. Die Macht der Sprache wird sodann in unterschiedlichen Anwendungsbereichen untersucht, wie etwa dem Wirtschaftsleben, dem Rechtsverkehr, dem Steuerwesen oder den unter Eid geleisteten Aussagen.

Sprachen im Kontakt: Mehrere Sprachen, multiple Identitäten

Die sprachliche Landschaft Ägyptens war zu allen Zeiten vielschichtig. Das Aufeinandertreffen verschiedener Sprach- und Kulturkreise bewirkte, dass Mehrsprachigkeit weithin den Alltag bestimmte. Ein Teil der Bevölkerung bewegte sich gleichzeitig in zwei Sprachtraditionen und kulturellen Identitäten. Zahlreiche bilinguale Texte veranschaulichen, wie das Aufeinandertreffen verschiedener Sprach- und Kulturkreise neue soziale Realitäten schuf und weite Kreise der Bevölkerung mehrsprachig agierten. In den zweisprachigen Schriftstücken manifestieren sich jene kulturellen Assimilationsprozesse, die Ägypten im „papyrologischen Millennium“ (ca. 300 v. Chr. bis 700 n. Chr.) prägten.

Sprachen trugen auch symbolische Bedeutung als Prestige- und Identitätsmarker: Die visuelle Präsenz von Schrift – sei es Demotisch, Griechisch oder Arabisch – signalisierte Autorität und Legitimität. Die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben, oft auf Eliten beschränkt, vertiefte gesellschaftliche Hierarchien. Bisweilen übernahmen neue Eliten aber auch die Sprache der eroberten Bevölkerung, um Herrschaft zu legitimieren und Kontinuität zu demonstrieren.

Die Autorität des Wortes

Dem gesprochenen und dem geschriebenen Wort kam auch in Religion und Volksfrömmigkeit eine zentrale Bedeutung zu – von den Zauberformeln magischer Praktiken, die über den gesamten Zeitraum hinweg weit verbreitet waren, bis hin zu den maßgeblichen Texten der drei in Ägypten beheimateten Buchreligionen: Judentum, Christentum und Islam. Heilige Schriften transportieren das Wort Gottes, das aus Sicht der jeweiligen Religion unverfälscht überliefert werden musste. Frühe Handschriften lassen die penible Sorgfalt erkennen, die für die präzise Überlieferung des authentischen Wortlautes verwendet wurde. Daneben machen magische Texte wie Amulette deutlich, dass Worte auch als Träger wirkmächtiger Kräfte gesehen wurden. Die Kenntnis und sachkundige Anwendung der Zauberformeln konnte Unheil bannen oder gezielt Schaden herbeiführen. Die Macht der Worte entfaltete sich in allen Bereichen der antiken Lebenswelt und ist in den Schriftstücken, die als unverfälschte Originale vorhanden sind, in eindrucksvoller und umfassender Weise dokumentiert.

Höhepunkte der Ausstellung

Entwurf zu einem Götterdekret: Mit Hilfe Gottes!

Ägyptisch, Hieroglyphen – Theben, frühptolemäisch (3. Jh. V. Chr.)

Das Ostrakon (Tonscherbe) zeigt vier durch Linien abgegrenzte Schriftzeilen in kräftigen schwarzen Hieroglyphen. Es enthält ein Götterdekret zugunsten eines Mannes namens Wach-ib-Re, das diesem Schutz und Bewegungsfreiheit im Jenseits sichern soll.

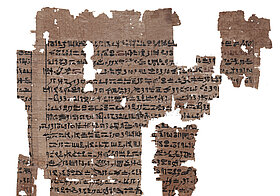

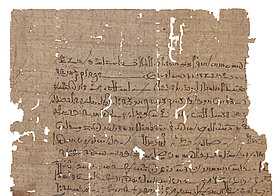

Hieratisches Schutzbuch: „Gefesselt seist Du, Fliege!“

Ägyptisch, Hieratisch – Soknopaiu Nesos, Mitte 1.– Mitte 2. Jh. n. Chr. – Papyrus

Dieser Papyrus aus der römischen Kaiserzeit enthält acht Sprüche zum Schutz des Pharaos und war vermutlich einst Teil eines umfangreicheren Handbuchs. Die Texte sind in Hieratisch geschrieben, das von rechts nach links gelesen wird. Obwohl die Sprüche in der Kaiserzeit zusammengestellt wurden, sind sie wohl deutlich älter und wurden nach inhaltlichen Gesichtspunkten ausgesucht. Jeder Spruch sollte eine konkrete Bedrohung abwehren. Beim zweiten Spruch geht es beispielsweise um die Gefahr durch Fliegen, die als Krankheitsüberträger galten.

2. Spruch: „Falle Du doch zur Erde! Gefesselt seist Du, Fliege! … Bleibe Du fern vom Pharao … Lasse Dich nicht auf ihm nieder, … Fern von ihm bleibe …“

Solche Handbücher zeigen, wie eng Medizin und Magie miteinander verbunden waren.

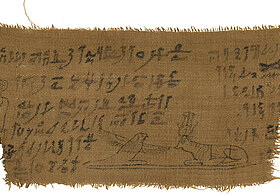

Gehüllt in Sprache: eine Mumienbinde

Ägyptisch, Hieratisch – Ägypten, ptolemäisch – Leinen

Ein Beispiel für die Verwendung der einstigen Alltagsschrift Hieratisch zu religiösen und kultischen Zwecken sind auch Mumienbinden aus der Spät- und Ptolemäerzeit, die mit Sprüchen und Bildern (Vignetten) aus dem Totenbuch versehen waren. Das „Buch vom Herausgehen am Tage“, so der ägyptische Name des Totenbuchs, ist eine Sammlung von etwa 190 Sprüchen, die den Verstorbenen im Jenseits von Nutzen sein sollen. Es diente der Versorgung des Toten und unterstützte ihn auf seiner Reise durch die jenseitige Welt. Um in dieser bedrohlichen Umgebung bestehen zu können, war umfangreiches Wissen erforderlich, das in den magischen Sprüchen und Vignetten des Totenbuchs enthalten ist.

Das ausgestellte Fragment stammt von einer Mumienbinde und zeigt das Bild zu Spruch 71 mit dem Achom-Falken und der Himmelsgöttin Mehet-weret.

Dekoration für ein Heiligtum des Krokodilsgottes

Demotisch – Soknopaiu Nesos (Fayum), 1./2. Jh. n. Chr. – Papyrus

Das Papyrusfragment dokumentiert die Dekoration und Inschriften eines Heiligtums für den Krokodilsgott Sobek in Soknopaiu Nesos und wurde vermutlich in der dortigen Tempelbibliothek aufbewahrt. Er stammt aus der römischen Kaiserzeit, erwähnt aber nur ptolemäische Herrscher. Die systematische Beschreibung des Dekorationsprogramms folgt der typischen Anordnung von Kultszenen, wie sie in ägyptischen Tempeln üblich waren. Die Bildinhalte und Beischriften sind in horizontalen Registern angeordnet. Der Papyrus verzeichnet diese Register von oben nach unten und gibt die Beischriften, Namen von Gottheiten, ihre Beinamen sowie die Darstellungen von Figuren wieder, jedoch ohne visuelle Details. Besonders ausführlich wird das unterste Register behandelt, das eine Prozession von Nilgöttern zeigt.

Griechische Beschwerde von ägyptischen Priestern

Griechisch – Neilupolis (Fayum), nach 87 n. Chr. – Papyrus, 3 Fragmente

In ihrem Verkehr mit den staatlichen Behörden waren die Priester ägyptischer Tempel auf den Gebrauch der griechischen Sprache und Schrift angewiesen. Das vorliegende Dokument liefert einen beeindruckenden Beweis für die souveräne Beherrschung der Sprache und Argumentationsstrategien im urkundlichen Format griechischer Eingaben, worüber Priester – trotz ihrer Eigenschaft als Träger und Bewahrer einheimischer kultischer Traditionen – zur Durchsetzung ihrer Gruppeninteressen verfügen mussten. Das Schriftstück scheint als Gegenstand eine Beschwerde von sechs Priestern des mehreren ägyptischen Gottheiten geweihten Heiligtums im Dorf Neilupolis gehabt zu haben, die jene an einen höheren Beamten in Alexandria adressierten. Bei ihrer Anhörung hatten die Vertreter der Priesterschaft Dokumente eines Präzedenzfalles vorgelegt, die den Anspruch auf eine Vererbung der Priesterstellen geltend machen sollten. Diese wurden als Abschriften an das Ende der vorliegenden Eingabe angehängt.

Griechisch-demotische Verkaufsurkunde über einen Hausanteil

Demotisch und Griechisch – Soknopaiu Nesos (Fayum), 27. März – 25. April 23 n. Chr. – Papyrus

Dieses Papyrusblatt hält den demotisch und griechisch abgefassten Abschluss eines Kaufgeschäftes fest, bei dem die Partei der Verkäuferin erklärte, dem Käufer die Hälfte eines einstöckigen Hauses sowie eines westlich daran anschließenden Hofs zu veräußern. Die andere Hälfte dürfte, wie der Verweis auf eine gemeinsame Nutzung des Zugangs zeigt, im Eigentum der Verkäuferin verblieben sein. Beide Vertragsparteien sind aufgrund ihrer Namen dem Milieu der in Soknopaiu Nesos ansässigen ägyptischen Priesterfamilien zuzurechnen. Der Vertrag enthält eine Verzichtserklärung im demotischen Teil sowie eine Empfangsbestätigung des Kaufpreises und eine Garantieerklärung im griechischen Abschnitt. Während der demotische Text an dieser Stelle endet, setzt der griechische mit den Unterschriften der Vertragsparteien fort. Darüber hinaus trägt die Urkunde den erforderlichen beglaubigenden Vermerk eines Beamten des örtlichen Notariats- und Registrierungsbüros.

Ein griechisch-demotisches Darlehen

Griechisch – Soknopaiu Nesos (Fayum)?, 143–144 n. Chr.

Schon unter den späten Ptolemäern war es üblich geworden, demotische Vertragsurkunden mittels eines staatsnotariellen Eintrags in griechischer Sprache amtlich registrieren zu lassen, um dadurch deren Rechtskraft zu stärken und sie als Beweismittel vor Gericht einsetzen zu können. Daraus erwuchs in römischer Zeit die Pflicht, dass demotisch abgefasste Verträge mit einem griechischen Beglaubigungsvermerk ausgestattet sein mussten, um deren Rechtskraft zu wahren. Dies führte dazu, dass Demotisch als Vertragssprache im Verlauf des 2. Jh. n. Chr. weitgehend außer Gebrauch kam.

Diese durch eine staatliche Lenkung herbeigeführte Änderung der Urkundenpraxis spiegelt sich auch in der Zweisprachigkeit und im visuellen Erscheinungsbild des gezeigten Papyrus wider. Es handelt sich um das Ende eines Vertrags über ein Darlehen von 60 Drachmen, das Sochotes als Schuldner bei Tauetis als Gläubigerin aufgenommen hatte. Im Anschluss an den Vertragstext findet sich die Unterschrift des Schuldners, in zweifacher Ausfertigung: zuerst in demotischer, danach in griechischer Schrift.

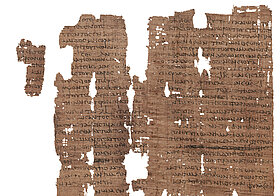

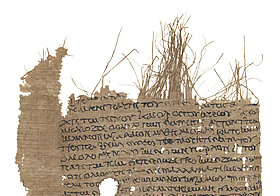

Fragment eines bilingualen Gerichtsprotokolls

Latein und Griechisch – Ägypten, Ende 398–399 n. Chr. – Papyrus

Seit Kaiser Diokletian und seine Mitregenten um ca. 300 n. Chr. die administrativen Usancen im gesamten Reich vereinheitlichten, wurden auch in Ägypten alle Gerichtsprotokolle in Griechisch und Latein geführt. Die Datierung, die Nennung des richterlichen Amtsträgers und alle Äußerung dieses Richters sind in Latein gehalten, während die Klageschrift, Plädoyers und Zeugenaussagen auf Griechisch protokolliert wurden. Dieser bilingualen Form folgte auch das großformatige Protokoll, von dem lediglich die letzten Zeilen erthalten sind. Es enthält die Entscheidung des hochrangigen Diözesanstatthalters (praefectus Augustalis) von ganz Ägypten, Flavius Anatolius: Nach seiner lateinischen Titulatur in Zeile 1 steht in deutlich größeren Lettern auf Griechisch „Es möge geschehen!“ Dies ist der richterliche Spruch des Augustalis, mit dem einem Begehr stattgegeben wurde.

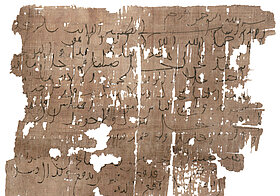

Ein arabischer Brief an den Ägypter Petosiris

Arabisch – Ägypten, 7.–8. Jh. n. Chr. – Papyrus

Schon während der ersten Jahrzehnte der arabischen Herrschaft in Ägypten kursierten amtliche Briefe, die – obwohl in Arabisch verfasst – an Personen nicht-arabischer Herkunft adressiert waren. Ein anschauliches Beispiel für eine solche Konstellation ist der in schwungvollem Duktus geschriebene Brief, den ein Araber namens Yazid ibn Aslam in einer amtlichen Funktion dem Ägypter Petosiris, Kanzleischreiber der Steuerbehörde in Herakleopolis, geschrieben hatte. Dass Petosiris kein muslimischer Konvertit war, lässt sich nicht nur an dessen koptischem Namen, sondern auch an der vorangestellten und vom arabischen Verfasser wohl bewusst als einer Art Reverenz eingesetzten christlichen Grußformel ablesen.

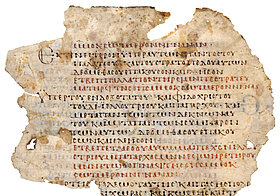

Zweisprachigkeit im Gottesdienst: eine griechisch-koptische Litanei

Koptisch und Griechisch – Sohag, Weißes Kloster, 9./10. Jh. n. Chr. – Pergament

Obwohl das Griechische auch nach der arabischen Eroberung für viele Jahrzehnte eine wichtige administrative Sprache in Ägypten blieb, wurde es von immer weniger Menschen verstanden – bis es schließlich nur noch in Klöstern unterrichtet und verwendet wurde. Ein gutes Beispiel dafür ist dieses Kodexblatt. Es enthält die Gebete, die Diakone während des Gottesdienstes vortragen sollten. Auf dem fragmentarisch erhaltenen Pergament ist die Litanei zur Einsetzung eines neuen Archimandriten, des höchsten Amtsträgers eines Klosters, überliefert. Der Text ist sowohl zweisprachig als auch zweifarbig gestaltet: Die schwarze Tinte wurde für den griechischen Originaltext benutzt, die rote Tinte für die koptische Übersetzung.

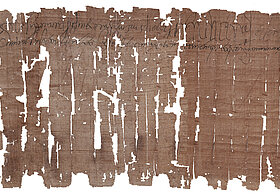

Kat.-Nr. 61: Griechisch-demotischer Ehevertrag

D 10099b – Demotisch, Griechisch – Soknopaiu Nesos, 8. März 142 v. Chr. – Papyrus, 29 × 120 cm.

Der Heiratsvertrag des Priesters Psenos und der Priestertochter Segathis ist den rechtlichen Vorgaben entsprechend zweisprachig abgefasst: Unter die eigentliche Vertragsurkunde in demotischer Sprache wurde eine griechische Zusammenfassung gesetzt, in der die Eckpunkte des Vertrages mit der Datierung, den Parteien und der Höhe der Mitgift in der für die Administration zugänglichen Sprache wiederholt werden. Die Abmachung selbst ist inhaltlich allerdings ganz nach der ägyptischen Tradition ausgestaltet und unterscheidet sich als solche drastisch von zeitnahen griechischen Heiratsurkunden.

Ausstellungsinformationen

Die Macht der Worte. Herrschaft und kulturelle Vielfalt im antiken Ägypten

Sonderausstellung im Papyrusmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek,

Heldenplatz, Neue Burg, 1010 Wien

Kuratiert von Dr. Bernhard Palme und Dr. Angelika Zdiarsky

12. Juni 2025 – 3. Mai 2026

Di–So: 10–18 Uhr, Do: 10–21 Uhr

Eintritt: € 6,- / Führung: € 5,- / Ermäßigungen / Freier Eintritt für alle unter 19 Jahren

Ausstellungskatalog „Die Macht der Worte. Herrschaft und kulturelle Vielfalt im antiken Ägypten” hg. von Bernhard Palme und Angelika Zdiarsky. Wien: Phoibos Verlag, 2025. € 34,-

Die Verwendung des zur Verfügung gestellten Bildmaterials im Rahmen der Berichterstattung über die Österreichische Nationalbibliothek ist kostenfrei. Copyright, falls nicht anders angegeben: Österreichische Nationalbibliothek.

Pressekontakt:

Elke Koch

Kommunikation und Marketing

Josefsplatz 1

1015 Wien

Tel.: +43 1 53410-270

Mobil: +43 664 201 27 18

elke.koch[at]onb.ac.at