Auch diesen Sommer finden wieder jährliche Revisionsarbeiten statt, daher bleiben die Lesesäle am Standort Heldenplatz und in allen Sammlungen von Freitag, 25. Juli bis Dienstag, 5. August 2025 geschlossen.

Aufgrund der Abschaltung des Bestellsystems können von Donnerstag, 24. Juli 2025, 16 Uhr bis Dienstag, 5. August 2025, 16 Uhr keine Medienbestellungen angenommen werden. Ab Mittwoch, 6. August 2025 gelten dann wieder die regulären Öffnungszeiten.

Der Studiensaal der Albertina ist von 15. Juli bis 15. August geschlossen. Während dieser Zeit (ausgenommen 25. Juli bis 5. August) werden bestellte Medien des Albertinabestandes zweimal wöchentlich (Montag und Donnerstag) in die Lesesäle der Nationalbibliothek am Heldenplatz transportiert und können dort verwendet werden.

Ab 1. August 2025 öffnet der Prunksaal bereits um 9 Uhr.

Aufgrund einer Veranstaltung bleibt der Prunksaal am 4. August 2025 ganztägig geschlossen.

Von Goldländern und Silberinseln

Forschung

Eine Untersuchung zu Entstehung und Provenienz von fünf niederländischen Seekarten des 17. Jahrhunderts im Altbestand der Kartensammlung.

Autor: Nikolaus Schobesberger

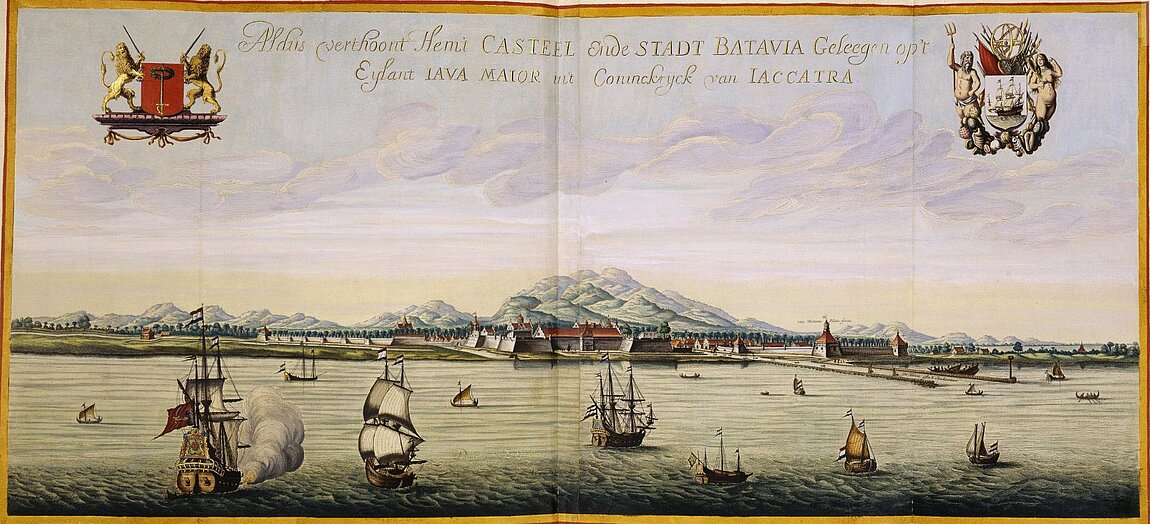

Im Jahr 1643 kam es zu einer enormen Erweiterung des abendländischen Wissens über den Pazifischen Raum. Zwei Expeditionen erreichten nach monatelanger Seefahrt den sicheren Heimathafen Batavia, dem heutigen Jakarta, Hauptstützpunkt der niederländischen Ostindienkompanie auf Java. Beide brachten detaillierte Seekarten, Logbücher und Illustrationen von neu erkundeten Küsten und Völkern mit, die auf schnellstem Weg nach Europa geschickt wurden. Jedoch sollte nur eine der beiden Unternehmungen als erfolgreich in die Geschichtsbücher eingehen, während die andere weitgehend in Vergessenheit geriet.

Nach ihrer ersten Expansion in Südostasien und der Gründung von Batavia im Jahr 1619, war es der Ostindienkompanie (Vereenigde Oostindische Compagnie, im folgenden VOC) sukzessive gelungen die Märkte zwischen Indien und Japan zu erschließen. 1642 beabsichtigte Antonio van Diemen, der Generalgouverneur der Kompanie in Ostasien, ihren Einflussbereich zu erweitern, wofür er zwei Forschungsreisen ausrüsten ließ.

Terra Australis Incognita

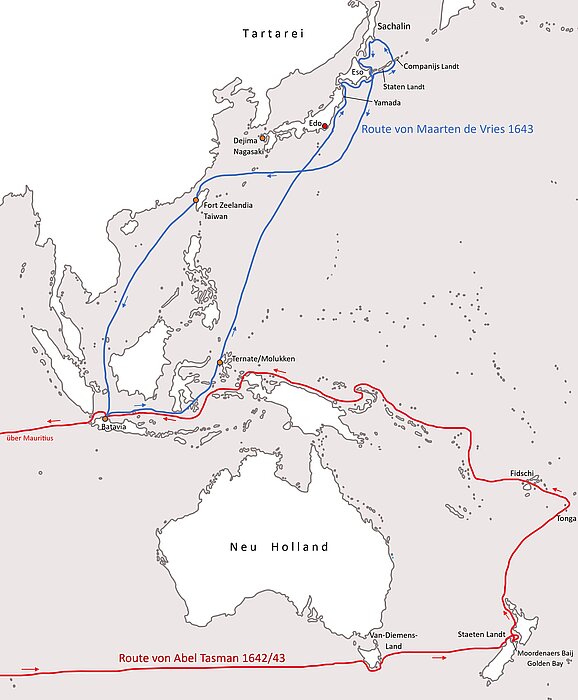

Die erste setzte zur Ausnützung des Südsommers am 14. August 1642 die Segel. Hierbei handelte es sich um die erfolgreiche Unternehmung von Abel Tasman, der vom Indienrat mit der Suche nach dem sagenhaften Südland Terra Australis Incognita und einer südlichen Route zum Goldland Chile beauftragt worden war. Die Expedition bestand aus den zwei Schiffen Zeehaen und Heemskerck mit insgesamt 110 Seeleuten. Mit an Bord waren der Steuermann und Kartograf Frans (Franchoys) Jacobszoon Visscher sowie der Kaufmann und Zeichner Isaak Gilsemans.

Ein weiteres Ziel war die Ausdehnung Australiens zu erforschen und zu kartieren.1 Die Westküste des bis 1820 als Neuholland benannten Kontinents war zuvor mehrfach von niederländischen Schiffen gesichtet worden, die unter Ausnützung der südlichen Westwindzone nach Ostindien unterwegs waren. Sie war auch berüchtigt für ihre Gefährlichkeit, so war etwa 1629 die „Batavia“, das Flaggschiff der VOC, vor der Küste auf Grund gelaufen.

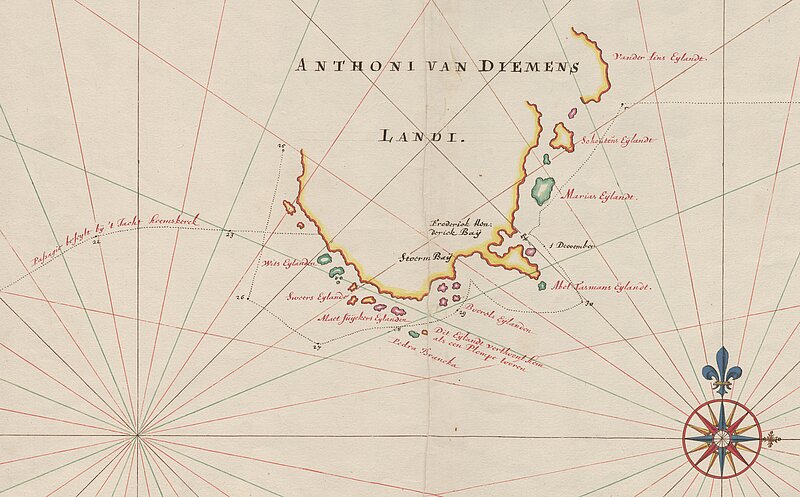

Abel Tasman segelte von Java zuerst nach Westen in den Indischen Ozean. Von Mauritius aus fuhren die Zeehaen und die Heemskerck auf einem weit südlichen Kurs in die Westwindzone und verfehlten dabei die Südküste von Australien. Am 24. November 1642 sichteten sie eine Küste, die nach dem Generalgouverneur „Antonio Van-Diemens-Land“ getauft wurde. Hierbei handelt es sich um das heutige Tasmanien.

Die Schiffe segelten weiter nach Osten, wo sie am 13. Dezember die Südinsel Neuseelands erreichten. Tasman hoffte, die Festlandküste des sagenhaften Südkontinents gefunden zu haben und benannte das neu kartierte Land zu Ehre der niederländischen Generalstaaten als „Staeten Landt“.

Zwischenfall in der „Mörderbucht“

In der Golden Bay nahmen die Seefahrer bei einem Landgang erstmals Kontakt mit den Māori auf. Am 18. Dezember kam es hier, vermutlich auf Grund von Verständigungsproblemen, zu einem Gefecht. Mehrere Kanus der Māori griffen ein Beiboot an, das gerade Nachrichten zwischen den Schiffen überbrachte. Dabei starben vier Matrosen. Tasman ließ die Kanonen abfeuern, die Segel setzen und trat die Flucht an. Er gab der Bucht daraufhin den Namen „Moordenaers Baij“ (Mörderbucht).

Von diesem Zwischenfall abgeschreckt, nahm Tasman von neuerlichen Landgängen Abstand. Der weitere Weg führte in einem großen Bogen durch den Südpazifik. Nach der Erkundung der Tonga- und Fidschiinseln, sowie des Bismarckarchipels erreichten die beiden Schiffe im Frühsommer 1643 den Heimathafen von Batavia.

Wenngleich die VOC keinen direkten Gewinn aus der Expedition schlagen konnte, waren die neu gewonnenen geographischen Erkenntnisse immens. Tasman hatte ein riesiges Gebiet im Indischen Ozean und Südpazifik kartiert, Australien umrundet und als erster Europäer Tasmanien und Neuseeland entdeckt. Erst 127 Jahre später sollte mit James Cook wieder ein Europäer in diese Regionen vordringen.

Die Legende der Gold- und Silberinseln

Die weniger bekannte Expedition, die Antonio van Diemen ausrüsten ließ, war jene von Maarten de Vries.2 Während Tasman das Südland finden sollte, ging die Reise von de Vries in den Nordpazifik. Seine Anweisungen waren, die Küste der Tartarei, also Sibiriens, zu kartieren und festzustellen, ob Japan im Norden mit dem eurasischen Festland verbunden war. Zudem sollte erkundet werden, ob zwischen Sibirien und Amerika eine Landverbindung besteht. Ein weiteres Ziel der Unternehmung war die Suche nach zwei sagenumwobenen Inseln.

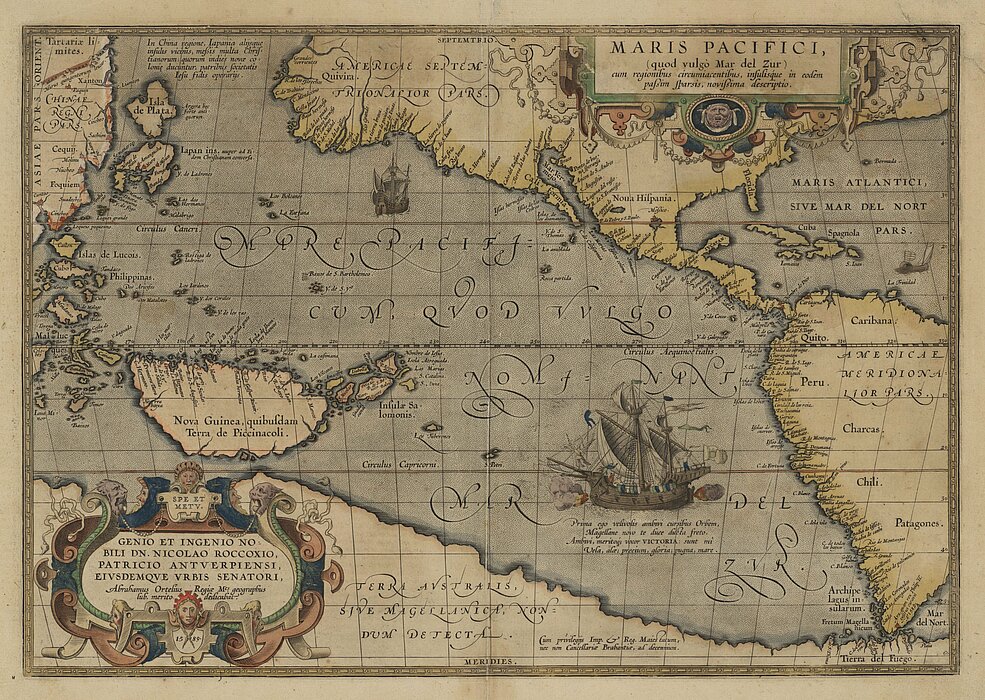

Bereits in den 1580er Jahren war das Gerücht entstanden, dass östlich von Japan eine Gold- und eine Silberinsel existierten.3 Berichte von Sichtungen dieser sagenhaften Inseln kursierten unter portugiesischen Seefahrern und chinesischen Händlern in Macao. In seiner Pazifikkarte von 1589 verzeichnete Abraham Ortelius nördlich von Japan eine „Isla de Plata“.

Obwohl mehrere spanische Expeditionen erfolglos nach den Inseln gesucht hatten, war Generalgouverneur Antionio van Diemens von deren Existenz überzeugt.

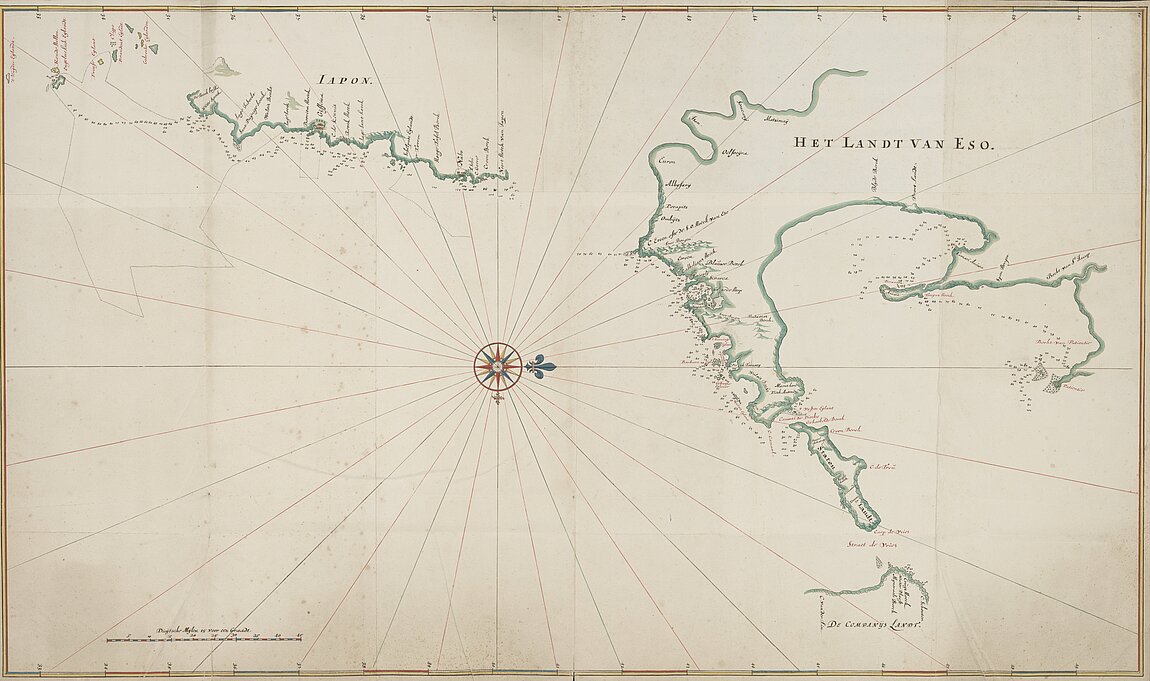

De Vries lief im Februar 1643 mit den beiden Schiffen Castricum und Breskens von Batavia in Richtung Japan aus. Am 20. Mai verloren die beiden Schiffe in einem Sturm in der Philippinensee den Kontakt zueinander. Die Castricum unter de Vries folgte der japanischen Ostküste, wo sie vergeblich die verschollene Breskens suchten, und erreichte schließlich Hokkaido, das damals als Yeso oder Eso bezeichnet wurde. Entlang der Küste segelten sie nach Nordosten, wo sie die Kurileninseln Iturup und Urup fanden, die Staten Landt und Companijs Landt getauft wurden. Schließlich erreichten sie Sachalin, wo sie als erste Europäer auf das indigene Volk der Ainu trafen. De Vries verließ die Gegend im August 1643 und kehrte im Dezember nach Batavia zurück. Das Ergebnis seiner Reise war unbefriedigend. Die erkundeten Küsten waren unwirtlich und boten keine Reichtümer. Außerdem war nicht festgestellt worden, ob Eso/Yeso eine Insel, oder mit dem Festland verbunden war. Ebenso waren die Abmessungen des Companijs Landt unklar, so dass es in mehreren Karten der nächsten hundert Jahre als Teil Nordamerikas dargestellt wurde.

Gefangene des Shoguns

Das Schicksal der kleineren Breskens sorgte für mehr Aufsehen als die Erkenntnisse der Expedition und führte zu einer diplomatischen Affäre zwischen dem Edo-Shōgunat und der VOC.4 Das Schiff war nach dem Sturm in der Philippinensee an die japanische Küste getrieben worden und in der Bucht von Yamada vor Anker gegangen. Hier wurden die Seeleute von den ansässigen Fischerfamilien freundlich empfangen und mit Essen und Trinken versorgt. Über den Sommer hinweg entstanden enge Beziehungen zwischen den Seeleuten und der Küstenbevölkerung. Am 29. Juli gingen Kapitän Hendrick Cornelisz Schaep und neun weitere Besatzungsmitglieder an Land, da sie von einem örtlichen Samurai des Nambu-Klans zu einer Feier mit Frauen eingeladen worden waren. Hierbei wurden sie von einer großen Zahl Bewaffneter überrumpelt und festgesetzt.

Die niederländischen Seefahrer standen im Verdacht katholische Missionare zu sein und wurden nach Edo, dem Sitz des Shōguns, das heutige Tokio, gebracht, wo sie bis zum Dezember festsaßen und mehrfach verhört wurden. Erst als der Vertreter der Ostindienkompanie von Dejima (dem niederländischen Handelsstützpunkt vor Nagasaki) nach Edo reiste und vor Shōgun Tokugawa Iemitsu vorsprach, wurden die Seeleute entlassen und der VOC übergeben.

Die Karten der Expeditionen in der Kartensammlung und ihre Provenienz

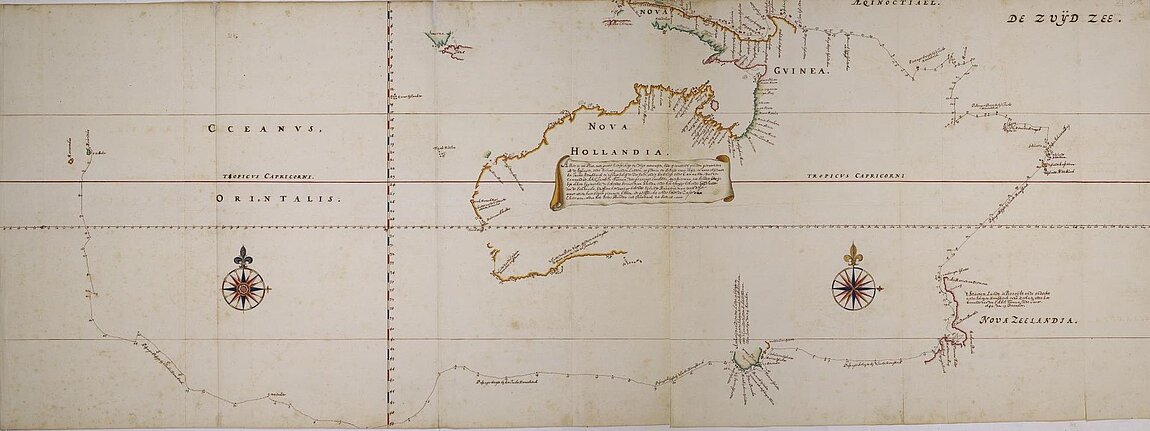

Beide Reisen schlagen sich im Altbestand der Kartensammlung in insgesamt fünf Manuskriptkarten mit aufeinander folgenden Signaturen nieder. Vier davon zeigen die von Abel Tasman erforschten Regionen: Tasmanien (AB 3135 und 313 (1)6), Neuseeland (AB 3117) und die Tongainseln (AB 3128). Eine weitere Karte (AB 3109) zeigt die Erkundungen von de Vries nördlich von Japan.

Die Seekarten dürften im unmittelbaren Umfeld der Expeditionen entstanden sein und geben uns einen Einblick in die Kartenproduktion der VOC und die Kommunikationswege zwischen Europa und Asien im frühen 17. Jahrhundert.

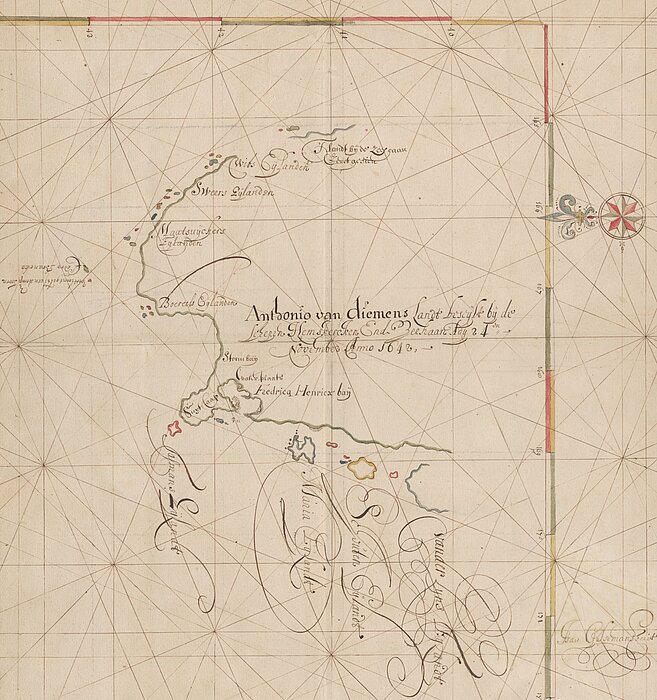

Am deutlichsten zeigt sich dies an der Karte 313 (1), die die Küstenlinie von Tasmanien darstellt. Sie ist die einzige signierte und daher eindeutig Isaak Gilsemans zuweisbar. Gilseman (ca. 1606-1646) begleitete Abel Tasman als Kaufmann der VOC, und war auf Grund seiner künstlerischen Begabung auch mit der grafischen Dokumentation der Reise beauftragt worden. Er zeichnete die Karte möglicherweise noch während der Reise, oder unmittelbar nach der Rückkehr in Batavia.10

Von Gilsemans führt eine Spur zu den Logbüchern der Tasman-Expedition. Die Original-Logbücher, die auf der Heemskerck und der Zeehaen geführt wurden, sind nicht überliefert, sie verblieben vermutlich in Batavia. Aus einem Brief vom 22. Dezember 1643 von Antonio van Diemen an die „Heren XVII“, dem obersten Rat der VOC, wissen wir, dass mehrere Abschriften der Logbücher nach Europa geschickt werden sollten.11

Tatsächlich sind zwei dieser Abschriften erhalten. Ein vollständiges Exemplar findet sich im Nationaal Archief in Den Haag12 und ein Fragment, das sogenannte Huydecoper-Journal, ist im Besitz der State Library of New South Wales in Sidney.13 Isaac Gilsemans dürfte an der Herstellung beider Abschriften mitgewirkt haben. Die Zeichnungen im Den Haager Exemplar, darunter die ersten abendländischen Darstellungen von Māori (siehe Abb. 3), werden ihm zugeschrieben14, ebenso finden sich im Huydecoper-Journal Anmerkungen in seiner Handschrift. Möglicherweise beaufsichtigte Gilsemans nach der Rückkehr nach Batavia den Kopiervorgang des Originallogbuchs.

Die Karten zu Tasmans Reise AB 311 und AB 312 weisen eine sehr große Ähnlichkeit zu den im Huydecoper-Journal enthaltenen Karten von Frans Visscher auf, dem Steuermann und Kartographen der Expedition. Die zweite Karte von Tasmanien AB 313 ähnelt einer Karte aus dem Logbuch in Den Haag.

Die künstlerische Gestaltung der Karten legt eine Ausführung im Atelier von Johannes Vingboons nahe. Vingboons war einer der führenden Kartographen und Koloristen der VOC und ist auch für seine Ausgestaltung von Karten im Atlas Blaeu-Van der Hem bekannt. Er hatte zudem Zugang zu den Archiven der VOC und somit zu den Logbüchern und Karten der Expeditionen. Die Karten dürften vermutlich um 1665, etwa 20 Jahre nach den Fahrten, in Amsterdam gezeichnet worden sein. Eine Annahme, die wohl auch für die Karte von de Vries gilt.

Wie bei Tasman ist das originale Logbuch von de Vries nicht erhalten. Vom Logbuch der Castricum ist eine Abschrift bekannt, die am 4. Jänner 1644 beinahe zeitgleich wie die Journale Tasmans nach Europa geschickt wurde. Die Kartengrundlage zur Karte AB 310 konnte bisher nicht ermittelt werden. Im Nationaal Archief in Den Haag findet sich eine Karte, die de Vries zugeschrieben wird, sich jedoch im Kartenausschnitt, Ausrichtung und Beschriftung von unserer Karte deutlich unterscheidet.15

Die künstlerische Ausführung von AB 310 entspricht den drei Tasman-Karten AB 311-313, so dass davon ausgegangen werden kann, dass sie zeitgleich von Vingboons kopiert wurde. Ebenso findet sich eine fast idente Karte von Eso im Geheimatlas der Ostindienkompanie (Atlas Blaeu-Van der Hem, Band 41,28).16 Im gleichen Band ist die große „Eugenianische Karte“ von Australien eingebunden, die im Wesentlichen die Erkenntnisse aus Tasmans Reisen und damit die Detailkarten AB 311-313 zusammenfügt.

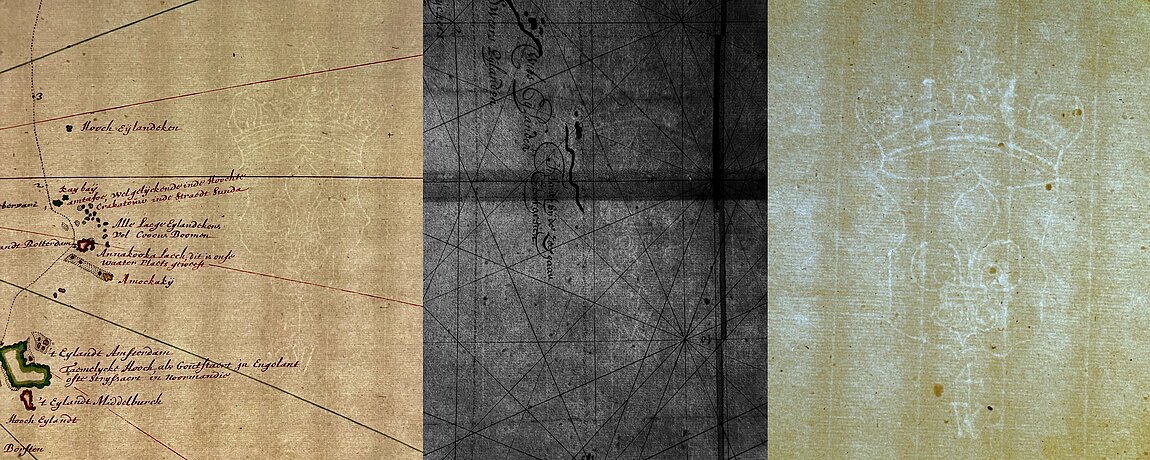

Analyse der Wasserzeichen

Auffällig ist, dass alle fünf Karten auf dem gleichen Papier ausgeführt wurden. Sie weisen das gleiche Wasserzeichen auf, ein gekröntes Wappen mit Lilie und der Marke WR. Hierbei handelt es sich um das Zeichen der Papiermühle von Wendelin Rihl (Riehel) aus Straßburg.18 Die Mühle produzierte im 17. Jahrhundert vor allem für den niederländischen Markt. Es ist bekannt, dass die VOC Papier aus Europa in ihre Stützpunkte in Asien exportierte, nachdem Versuche, eine Papiermühle in Batavia zu errichten, gescheitert waren. Auch genügte das in China und Japan hergestellte Papier nicht den Anforderungen der VOC, da es zu wenig robust war.19

Das Wasserzeichen findet sich häufig auf niederländischen Manuskriptkarten des 17. Jahrhunderts. Es ist auch auf den Karten im Atlas Blaeu-Van der Hem in verschiedenen Variationen nachweisbar, so dass nur bedingt Rückschlüsse auf einen genaueren Entstehungszusammenhang einzelner Karten geschlossen werden können.

Das Wasserzeichen der Tasmanienkarte von Isaak Gilsemans unterscheidet sich jedoch geringfügig von dem der vier später gezeichneten Karten von Vingboons. Es zeigt im Band unterhalb der Krone drei Kugeln und weist damit exakt dieselbe Variation des Wasserzeichens auf, wie auch das Papier des Logbuchs aus dem Nationaal Archief. Dieser Befund bestätigt die Annahme, dass die Karte von Gilsemans in einem direkten Zusammenhang mit den Abschriften des Logbuchs steht.

Zusammengefasst kann folgende Chronologie der Entstehung und Provenienz unserer Karten gezeichnet werden: Die Karte AB 313 (1) wurde von Isaak Gilsemans entweder noch an Bord der Zeehaen 1642/43, oder in unmittelbarem Umfeld des Kopiervorgangs der Logbücher im zweiten Halbjahr 1643 in Batavia angefertigt.

Im Jänner 1644 wurden die Abschriften der Logbücher beider Expeditionen, die Karte Gilsemans und vermutlich auch nicht mehr erhaltene Karten nach Amsterdam geschickt, wo sie im Archiv der VOC landeten.

Etwa zwanzig Jahre später wurden die Karten AB 310-313 im Atelier von Johannes Vingboons angefertigt, entweder anhand der Logbücher oder anhand von nicht mehr erhaltenen Originalen.

Die Karten wurden, vermutlich bereits zusammen liegend, um 1720 von Philipp Freiherr von Stosch in Amsterdam angekauft und in den Band 323 seines insgesamt 324 Bände umfassenden Atlasses eingebunden.20

Durch den Ankauf des Atlas Stosch gelangten die Karten 1768 in Besitz der Hofbibliothek. Durch die Auflösung der Bände ab 1841 wurden sie aus ihrer Provenienz gelöst und nach geographischen Gesichtspunkten neu geordnet. Die Karten AB 310 bis 313 (1) blieben beieinander.

Die Gleichzeitigkeit der Rückkehr der beiden Expeditionen, der zur selben Zeit stattfindende Kopiervorgang der Karten in Batavia und die gemeinsame Übersendung der Unterlagen führten vermutlich dazu, dass die Karten bis heute in fortlaufender Signatur im Altbestand der Kartensammlung aufbewahrt werden.

Danksagung

Ich danke Frau Nicole Ganbold MA von der Universität Utrecht herzlich für den wissenschaftlichen Austausch, der diesen Artikel ermöglicht hat.

Über den Autor: MMag. Nikolaus Schobesberger, MA ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Kartensammlung der Österreichischen Nationalbibliothek.

Fußnoten:

1 Zur Geschichte der Erkundung Australiens durch die Niederländer: Günther Schilder, Australia Unveiled. The share of the Dutch navigators in the discovery of Australia. (Amsterdam 1976)

2 Zur Expedition von De Vries: Wolfgang Michel, Reisen der Niederländischen Ostindischen Kompanie im japanischen Archipel. In: Lutz Walter (Hrsg.), Japan mit den Augen des Westens gesehen. Gedruckte europäische Landkarten vom frühen 16. bis zum 19. Jahrhundert. (München, New York, 1993), S. 37 f.

3 Zur Legende der Gold- und Silberinsel: James R. Moriarty III, William R. Roberts, Between Cipango and Quivira: The Legends of Rica de Oro, Rica de Plata and Las Islas del Armenio. In: Southern California Quarterly, Vol. 57, No. 3 (1975), S. 223-242 und Henry Stommel, Lost Islands. The Story of Islands That Have Vanished from Nautical Charts. (Vancouver 1984) S. 1-4

4 Zum Schicksal der Breskens und den anschließenden diplomatischen Verwicklungen zwischen der VOC und Japan: Reinier H. Hesselink, Prisoners from Nambu. Reality and Make-Believe in 17th-Century Japanese Diplomacy. (Honolulu 2001)

5 ÖNB, KAR, AB 313. https://search.onb.ac.at/permalink/f/sb7jht/ONB_alma21359533350003338

6 ÖNB, KAR, AB 313 (1). https://search.onb.ac.at/permalink/f/sb7jht/ONB_alma21359532590003338

7 ÖNB, KAR, AB 311. https://search.onb.ac.at/permalink/f/sb7jht/ONB_alma21359534520003338

8 ÖNB, KAR, AB 312. https://search.onb.ac.at/permalink/f/sb7jht/ONB_alma21359534190003338

9 ÖNB, KAR, AB 310. https://search.onb.ac.at/permalink/f/sb7jht/ONB_alma21359535730003338

10 Die Karte entstand jedenfalls in Ostasien, da Gilsemans vor seinem Tod 1646 nicht mehr nach Europa zurückkehrte. F. C. Wieder, der die Karten in den 1920er Jahren neu entdeckte geht in seinen Monumenta Cartographica davon aus, dass die Karte von Gilsemans AB 313 (1) bereits im Dezember 1642 gezeichnet wurde. F.C. Wieder, Monumenta Cartographica, Vol. 5. (Den Haag, 1925-1933) S. 140 f.

11 Schilder (S. 140) bezieht sich auf: Algemeen Rijksarchief Koloniale Afdeling, 1051, 1644 I, fol. 7v 51

13 Benannt nach der niederländischen Adelsfamilie Huydecoper, in deren Besitz das Logbuch ursprünglich war. Es ist seit 1920 im Besitz der State Library of New South Wales: https://collection.sl.nsw.gov.au/record/YRlZordn

14 Zu den Zeichnungen von Gilsemans im Logbuch: Grahame Anderson, The Merchant of the Zeehaen. Isaac Gilsemans and the voyages of Abel Tasman. (Wellington 2001) S. 141. Aktuelle Forschungen zu den Illustrationen von Isaac Gilsemans laufen im Rahmen des Projekts: The Dutch Global Age: Worldly Images And Images Of The World In Netherlandish Art an der Universität Utrecht: Nicole Ganbold, Coming Full Circle: The Global Travels of Isaac Gilsemans and His Images of the Māori People. (Vortrag Juli 2024)

15 https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/4.VEL/invnr/284/file/NL-HaNA_4.VEL_284

Die Karte wird vom Nationaal Archief als Original von de Vries geführt. Wahrscheinlicher ist, dass es sich um die Nachzeichnung eines verschollenen Originals handelt, die um 1695 von Isaak de Graaf angefertigt wurde. Wolfgang Michel, Reisen der Niederländischen Ostindischen Kompanie im japanischen Archipel. In: Lutz Walter (Hrsg.) Japan mit den Augen des Westens gesehen. (München, New York, 1993), S. 38

16 ÖNB, KAR, 389030-FK, Bd.41.28 https://search.onb.ac.at/permalink/f/sb7jht/ONB_alma21441534810003338

17 So sind die Beschriftungen auf den Karten AB 311-313 fast ident mit denen der „Eugenianischen Karte“. Auch die künstlerische Ausgestaltung, wie etwa die Windrose, lassen vermuten, dass die Karten vom selben Zeichner, vermutlich Vingboons, gestaltet wurden. https://search.onb.ac.at/permalink/f/sb7jht/ONB_alma21455631880003338

18 W.A. Churchill, Watermarks in paper in Holland, England, France, etc., in the XVII and XVIII centuries and their interconnection. (Amsterdam, 1967) S. 83

Das Wasserzeichen im Wasserzeicheninformationssystem: https://www.wasserzeichen-online.de/wzis/struktur.php?ref=DE4230-FolMsMus61f_1

19 Zur Papierverwendung der VOC: Frank Birkenholz, The Paper Purchases of the Dutch East India Company's Amsterdam Chamber in the Early Eighteenth Century. In: The Paper Trade in Early Modern Europe: Practices, Materials, Networks. (Leiden, Boston, 2021) S. 244-265 und Guido von Meeresbergen und Frank Birkenholz, Writing that travels. The Dutch East India Company’s paper-based information management. In: Aske Laursen Brock et al. [Hrsg.], Trading Companies and Travel Knowledge in the Early Modern World. (London 2021) S. 43-70

20 Rudolf Kinauer, Der Atlas des Freiherrn Philipp von Stosch der Österreichischen Nationalbibliothek. Ein Beitrag zur Geschichte der Atlanten. (Wien 1950)