Auch diesen Sommer finden wieder jährliche Revisionsarbeiten statt, daher bleiben die Lesesäle am Standort Heldenplatz und in allen Sammlungen von Freitag, 25. Juli bis Dienstag, 5. August 2025 geschlossen.

Aufgrund der Abschaltung des Bestellsystems können von Donnerstag, 24. Juli 2025, 16 Uhr bis Dienstag, 5. August 2025, 16 Uhr keine Medienbestellungen angenommen werden. Ab Mittwoch, 6. August 2025 gelten dann wieder die regulären Öffnungszeiten.

Der Studiensaal der Albertina ist von 15. Juli bis 15. August geschlossen. Während dieser Zeit (ausgenommen 25. Juli bis 5. August) werden bestellte Medien des Albertinabestandes zweimal wöchentlich (Montag und Donnerstag) in die Lesesäle der Nationalbibliothek am Heldenplatz transportiert und können dort verwendet werden.

Aufgrund einer Veranstaltung bleibt der Prunksaal am 4. August 2025 ganztägig geschlossen.

Memento Mori

Bibliothek

Begräbnissitten, Totenkult und Kuriositäten des österreichischen Bestattungsbrauchtums.

Wenn die Blätter im Herbst zu Boden fallen und das satte Grün der Flora dem Spektrum der Rostfarben weicht, neigt so manche*r von uns dazu, über die Vergänglichkeit alles Irdischen zu sinnieren. „Aequat omnis cinis“ – zu Deutsch: „Die Asche macht alle gleich“ - lautet das berühmte Zitat des römischen Philosophen Lucius Annaeus Seneca, genannt Seneca der Jüngere. Im Tode sind wir das tatsächlich – was die Bestattungsformen betrifft, gibt es jedoch immense Differenzen hinsichtlich der historischen Kondukte und Begräbnisarten.

Armenbegräbnis bis „Prachtbeisetzung“

Die Begräbnisverordnungen des 18. Jahrhunderts und des aufgeklärten Absolutismus unter Maria Theresia und Joseph II. prägten das österreichische Bestattungswesen nachhaltig. Ein Tipp vorab: Falls Sie diese konkreten Gesetztestexte studieren möchten, empfehlen wir die unkomplizierte Einsicht in unserem Portal ALEX für historische Rechts- und Gesetzestexte.

Maßgeblich war die strenge Reglementierung der Begräbnisformen in sogenannten „Conductclassen“ per Begräbnisverordnung von 1751. Außerdem ordnete Joseph II. Obligationen hinsichtlich der Ausstattungen von Aufbahrungen und Leichenkondukten an, um der barocken Opulenz im Bestattungswesen Einhalt zu gebieten.

Die Beisetzung jener Personen, denen nur eine Armenbestattung gewährt wurde, erfolgte üblicherweise in einem anonymen Massengrab. Im starken Kontrast dazu trachteten wohlhabende Menschen nach einer theatralischen Inszenierung ihres höheren sozialen Status in Form eines Prachtbegräbnisses. Ihr Leichenkondukt (so nennt man die Überführung des Leichnams vom Sterbehaus zur letzten Ruhestätte) sollte demnach entsprechend prunkvoll gestaltet werden. Derartige Trauerzüge wurden oft von Windlichtträgern, Fahnen- und Laternenreitern begleitet und durch eine luxuriöse Trauerkutsche angeführt. Diese repräsentativen, zeremoniellen Spektakel sollten sinnbildlich als „schöne Leich" in die Geschichte eingehen.

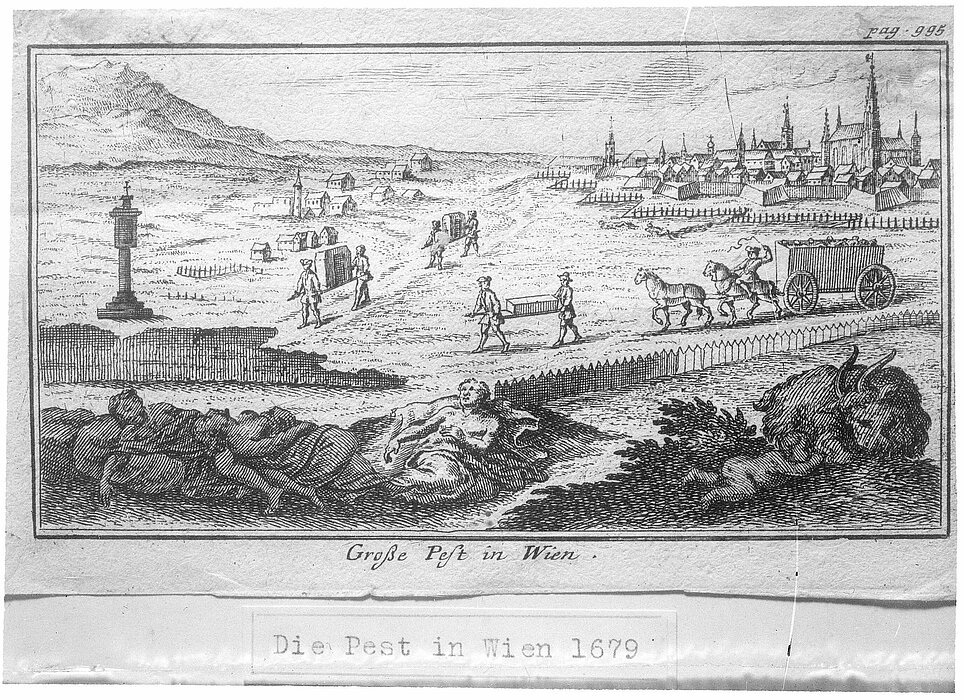

Begräbnisse in Zeiten der Pest

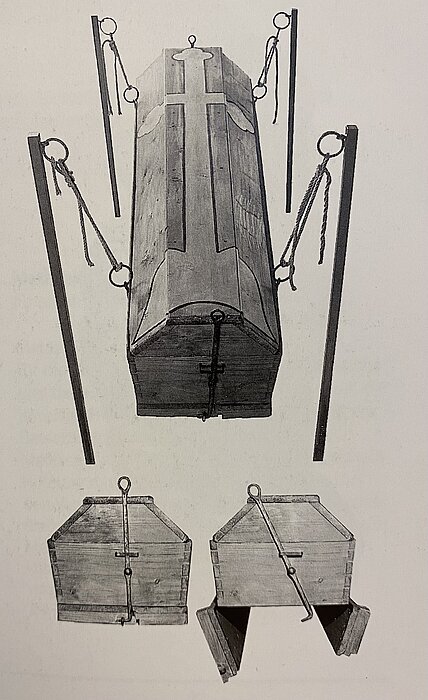

Pestepidemien erforderten aufgrund von diversen Hygiene- und Sparmaßnahmen ein drastisches Umdenken was die üblichen Bestattungsprozedere betraf. Eine der wesentlichsten Anordnungen bestand darin, die Beisetzung der erkrankten Verstorbenen abseits der Siedlungszentren zu vollziehen. Wegen Sargmangels aufgrund der vielen Todesfälle erfolgte die Beerdigung meist in einem Massengrab. Um jedoch ein pietätvolleres Begräbnis zu ermöglichen, wurde der sogenannte „Pestsarg“ - ein wiederverwendbarer Sarg - eingesetzt, der als würdevolles Transportmittel diente und mittels Klappmechanismus an der Unterseite des Sarges die Leiche in das Grab fallen ließ.

Was jedoch im kollektiven Gedächtnis nicht verankert ist: Dank des Engagements des Wiener Arztes Hermann Franz Müller konnte eine Pestepidemie in Wien im Jahr 1898 abgewendet werden. Der lokale Seuchenausbruch forderte nur drei Todesopfer. Eines von ihnen war Müller selbst. Die Bestattung des Mediziners fand unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen am Wiener Zentralfriedhof statt. „Das Interessante Blatt“ würdigte Dr. Müller am Titelblatt des 3. November 1898.

Der „Josephinische Sparsarg“

Eine Kuriosität des entwicklungsgeschichtlichen Bestattungswesens stellte der Gebrauch des wiederverwendbaren „Josephinischen Sparsarges“ im 18. Jahrhundert dar. Der schlichte Holzsarg glich von der Art dem vorhin beschriebenen „Pestsarg“ und war an der Unterseite mit einer Klappe versehen, welche die darin befindliche Leiche bei Betätigung der Mechanik in ein Schachtgrab fallen ließ. Der Einsatz dieses Sargtypus diente daher nicht als letzte Ruhestätte der beerdigten Person, sondern nur als temporäres Aufbahrungs- und Transportinstrument. Die Verwendung dieses Sargtypen wurde durch die Edikte der Begräbnisordnungen des 23. August und 13. September 1784 des Kaisers Joseph II. obligatorisch. Mit diesen Anweisungen sollte der große Reformer das österreichische Bestattungswesen umwälzen. So ordnete der Regent eine Beerdigung der*des Verstorbenen in einem einfachen Leinensack an und verbot per Erlass explizit die Beisetzung in einem Sarg.

Zudem wies der Herrscher an, dass auch Grabstellen kollektiv zu nützen waren, wenn mehrere Begräbnisse an einem Tag stattfanden. War dies der Fall, wurden in einem Schachtgrab mehrere Leichen übereinander bestattet. Diese kaiserliche Anordnung sollte eine Platzeinsparung der Grabstellen an Friedhöfen bewirken.

Diese Anordnungen erwiesen sich als großer Faux-Pas des Kaisers und lösten einen veritablen Skandal – vornehmlich in der Wiener Gesellschaft – aus. Es folgten Proteste gegen diese als pietätlos empfundenen Edikte, weswegen der Erlass schon im Jänner 1785 wieder aufgehoben wurde. Trotz dieser kurzen Phase des Einsatzes des Sparsarges sind einige Exemplare erhalten geblieben. Eines von diesen können Sie übrigens im Bestattungsmuseum Wien besichtigen. Dieses 1967 gegründete Wiener Museum ist tatsächlich das weltweit erste Museum, welches sich thematisch auf das Bestattungswesen und die Erinnerungskultur bezieht. Es beherbergt – neben dem Sparsarg – viele weitere exzeptionelle, historische Exponate.

Die Furcht vor dem Scheintod

Dank moderner Diagnosemöglichkeiten ist die Taphephobie (die Furcht, lebendig begraben zu werden) heutzutage kein Massenphänomen mehr. Im 18. und 19. Jahrhundert gab es jedoch so manche Präventivmaßnahmen gegen diese qualvolle Eventualität des lebendigen Begraben-Werdens. So ordnete Kaiser Joseph II am 7. März 1771 per Erlass die Aufbahrung eines*einer Verstorbenen für 48 Stunden in der „Leichenkammer“ an – erst nach Ablauf dieser Frist durfte die Bestattung durchgeführt werden. Weiters sollte eine Öffnung des Sarges bei Ankunft in dieser Kammer erfolgen.

Die Vorschrift der Aufbahrung der*des Verstorbenen in einer Leichenkammer sollte das Bestattungswesen von Grund auf revolutionieren, da diese Kammer als Alternative zu der privaten Aufbahrung im Sterbehaus fungierte und zur Folge hatte, dass gegen Ende des 18. Jahrhunderts – zumindest in den urbanen Ballungszentren – kaum mehr Beerdigungen ohne Sarg stattfanden.

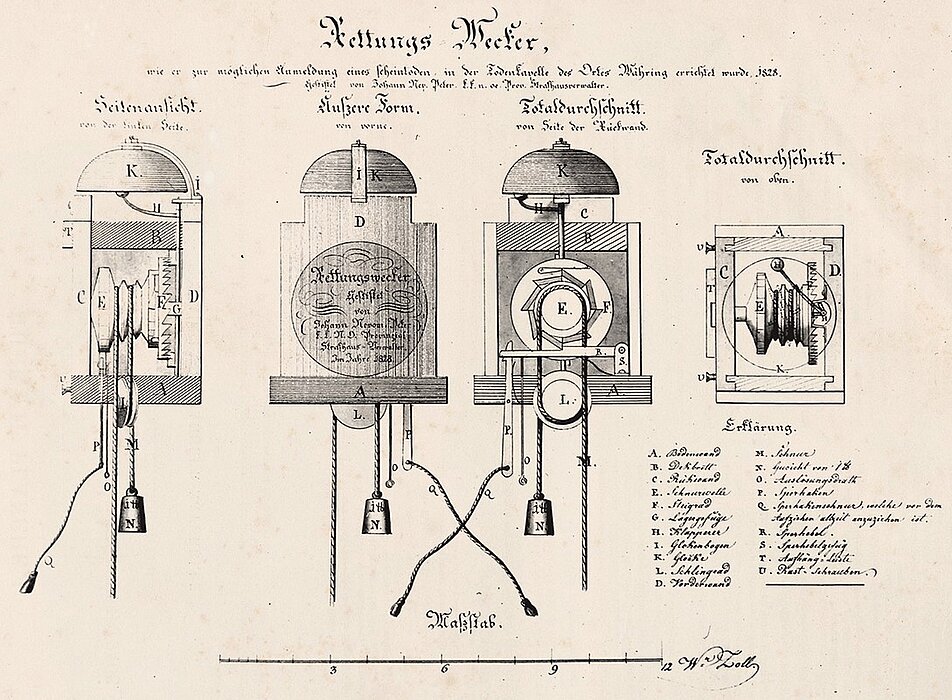

Eine weitere Art des Umgehens mit potentiellen Scheintoten war der sogenannte „Rettungswecker“. Diese innovative Apparatur wurde als verlässlichere Alternative zum einfachen Totenglöckchen 1828 von dem Österreicher Johann Peter Nepomuk erfunden. Der Mechanismus glich einer üblichen Uhr und löste bei Bewegung der*des Begrabenen einen zweiminütigen Alarm im Leichenschauhaus des Friedhofes aus. Ob damit tatsächlich auch Menschenleben gerettet werden konnten, ist nicht überliefert.

Wegen panischer Taphephobie verfügten zudem auch einige Menschen testamentarisch über den sogenannten „Herzstich“. Dieser wurde mittels Stiletts im Rahmen der amtlichen Todesfeststellung vollzogen. Johann Nepomuk Nestroy hielt in seinem Testament fest: „Das Einzige, was ich beim Tode fürchte, liegt in der Idee der Möglichkeit des lebendigen Begraben-Werdens". Aufgrund dessen ordnete der Dramatiker den Herzstich in seinem letzten Willen an.

Am 5. Oktober 1874 berichtete das „Illustrirte Wiener Extrablatt“ über die Totenhalle des neu errichteten Zentralfriedhofes, in welcher Messingplatten zur Aufbahrung der Leichen eingesetzt wurden, die bei Vitalzeichen mittels elektrischer Sensorik einen Glockenalarm auslösten.

Der Friedhof der Namenlosen

Ein besonderes Unikum unter den österreichischen Friedhöfen stellt der „Friedhof der Namenlosen“ dar. Dieser wurde Mitte des 19. Jahrhundert in der Nähe des Alberner Hafens und des Augebiets an der Donau errichtet. An dieser Stelle wurden zur damaligen Zeit – neben etlichen Treibgütern – einige, zum Teil nicht mehr identifizierbare Leichen angespült. Aufgrund dessen wurde der Friedhof der Namenlosen zur Ruhestätte dieser Personen. Am Titelblatt der „Neuen Illustrirten Zeitung“ des 31. Oktober 1886 ist eine herzzerreißende Darstellung des Friedhofs anlässlich der Feiertage Allerheiligen und Allerseelen abgebildet.

Ein Lesetipp: Einer unserer ersten Bibliotheksblogs beschäftigt sich mit einer Verstorbenensuche, welcher die Annahme vorausging, dass der Gestorbene auf dem Friedhof der Namenlosen begraben sein könnte. Im Zuge der Recherche offenbarte sich jedoch eine überraschende Wendung.

In Memoriam: Abschiednehmen und Erinnern

Die Thanatopraxie ermöglicht eine Wiederherstellung und Konservierung des Erscheinungsbildes des*der Toten, entspringt dem Bedürfnis der Hinterbliebenen den*die Verstorbene*n ein letztes Mal in gewohnter Weise zu erblicken und ist oftmals eine wesentliche Basis der Trauerbewältigung und des Abschiednehmens.

Die sogenannte Post mortem-Fotografie zählt zu den Lichtbild-Memorabilien und war im 19. Jahrhundert beziehungsweise Anfang des 20. Jahrhunderts durchaus populär - heutzutage wird dieses Andenken jedoch eher als befremdlich angesehen. Im Bestand der Österreichischen Nationalbibliothek befindet sich eine Fotografie von Egon Schiele am Totenbett. Diese zeigt den Künstler in einer für den Moment des Todes atypischen Pose, die jedoch durchaus charakteristisch für Schiele ist, da diese an manche seiner expressionistischen Selbstbildnisse erinnert.

Wie schon oben erwähnt, wurden Leichenkondukte im Rahmen der Trauerfeierlichkeiten als gesellschaftliches Spektakel inszeniert. Im Falle einer prominenten Person war es üblich, Fensterplätze, die einen geeigneten Blick auf den Trauerzug ermöglichten, zu hohen Kosten an Schaulustige zu vermieten. Einer der mondänsten Leichenkondukte des 20. Jahrhunderts war jener des Kaisers Franz Joseph am 30. November 1916. Per Zeitungsannonce wurden Fensterschauplätze für diese Trauerfeier vis-à-vis der Kapuzinergruft à 500 bis 1000 Kronen offeriert.

Können wir Ihnen bei Recherchen helfen? Kontaktieren Sie unsere Bibliotheksexpert*innen:

Abt. Kundenservices, Leserberatung und Schulungsmanagement

Josefsplatz 1

1015 Wien

Persönlich: Mo.– Fr. 9.00 – 21.00 Uhr

Tel.: +43 1 534 10-444

information[at]onb.ac.at

Live-Chat: Mo.-Fr. 9.00 – 21.00 Uhr

Workshops und Seminare zur Verbesserung Ihrer Recherchekompetenz: https://www.onb.ac.at/bibliothek/center-fuer-informations-und-medienkompetenz

Zur Autorin: Alice Dominique, BA ist Mitarbeiterin der Abteilung Kundenservices, Leserberatung und Schulungsmanagement und Vortragende im Center für Informations- und Medienkompetenz der Österreichischen Nationalbibliothek.

Literatur:

August, Christian: 100 Jahre Bestattung Wien - 100 Jahre für die Ewigkeit , 2007.

Knispel, Franz : Zur Geschichte des Sarges , 1985.

Knispel, Franz: Bestattungsmuseum Wien -Führer durch die Sammlung , 1997.

Schmölzer, Hilde: A schöne Leich - der Wiener und sein Tod ; mit Illustrationen aus dem Wiener Bestattungsmuseum , 2015

Patzer, Franz : "Die schöne Leich" - Tod, Begräbnis und Totengedenken in Wien , 1986.