Auch diesen Sommer finden wieder jährliche Revisionsarbeiten statt, daher bleiben die Lesesäle am Standort Heldenplatz und in allen Sammlungen von Freitag, 25. Juli bis Dienstag, 5. August 2025 geschlossen.

Aufgrund der Abschaltung des Bestellsystems können von Donnerstag, 24. Juli 2025, 16 Uhr bis Dienstag, 5. August 2025, 16 Uhr keine Medienbestellungen angenommen werden. Ab Mittwoch, 6. August 2025 gelten dann wieder die regulären Öffnungszeiten.

Der Studiensaal der Albertina ist von 15. Juli bis 15. August geschlossen. Während dieser Zeit (ausgenommen 25. Juli bis 5. August) werden bestellte Medien des Albertinabestandes zweimal wöchentlich (Montag und Donnerstag) in die Lesesäle der Nationalbibliothek am Heldenplatz transportiert und können dort verwendet werden.

Ab 1. August 2025 öffnet der Prunksaal bereits um 9 Uhr.

Aufgrund einer Veranstaltung bleibt der Prunksaal am 4. August 2025 ganztägig geschlossen.

Historische Spaziergänge: die Geschichte hinter Burg- und Volksgarten

Bibliothek

Die beiden Parkanlagen Volks- und Burggarten sind beliebte Treffpunkte und Erholungsgebiete in unmittelbarer Nähe der Wiener Hofburg. Wer den Kopf freibekommen und der Hektik der Innenstadt entfliehen möchte, kann in diesen historischen Gärten zwischen weit ausladenden, alten Bäumen und blühenden Sträuchern spazieren und dabei dem Vogelgezwitscher lauschen. Gerne statten wir Sie für Ihren Besuch mit einigen interessanten Hintergrundinformationen zur Geschichte der beiden Gartenanlagen aus.

Autorin: Anna Haberl

Zwei neue Gärten für die Hofburg

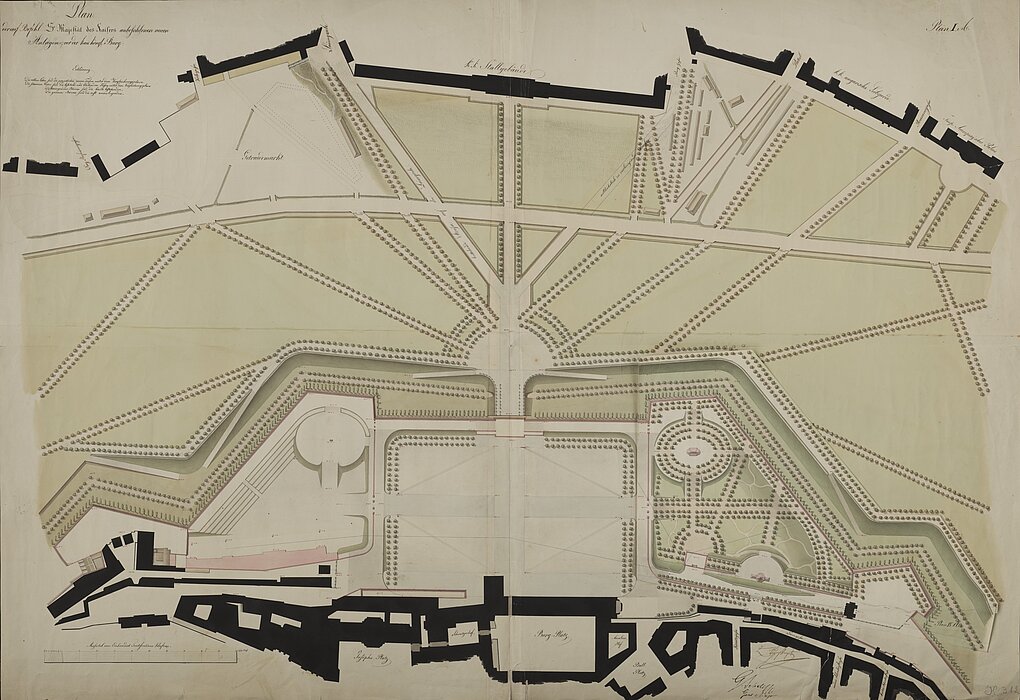

Die beiden Gartenanlagen entstanden im Zuge der von Kaiser Franz II. (I.) in Auftrag gegebenen Umstrukturierung des vor der Hofburg gelegenen Areals. Nachdem die französischen Besatzungstruppen im Jahr 1809 Teile der Stadtbefestigungsanlagen zerstört hatten, wurden die Reste der Burgbastei ab 1816 abgetragen. Die Neugestaltung der dadurch gewonnenen Flächen erfolgte ab 1817 nach Plänen des Hofbaudirektors Ludwig Gabriel von Remy.

Wie der folgende Entwurf zeigt, sollte vor der Hofburg ein großer Platz – der Äußere Burgplatz, später Heldenplatz – sowie ein kaiserlicher Hofgarten (Burggarten) und ein öffentlicher Park (Volksgarten) angelegt werden.

Kaiser- und Volksgarten wurden gleichzeitig, dem jeweiligen Zielpublikum entsprechend jedoch nach unterschiedlichen Kriterien geplant. 1817-1821 wurde außerdem die den gesamten neu errichteten Bereich vom stadtauswärts liegenden Glacis abgrenzende Hornwerkskurtine erbaut, eine Befestigungsmauer, die die Löwel- und Augustinerbastei mit dem kurz darauf errichteten Äußeren Burgtor verband.

Der Burggarten

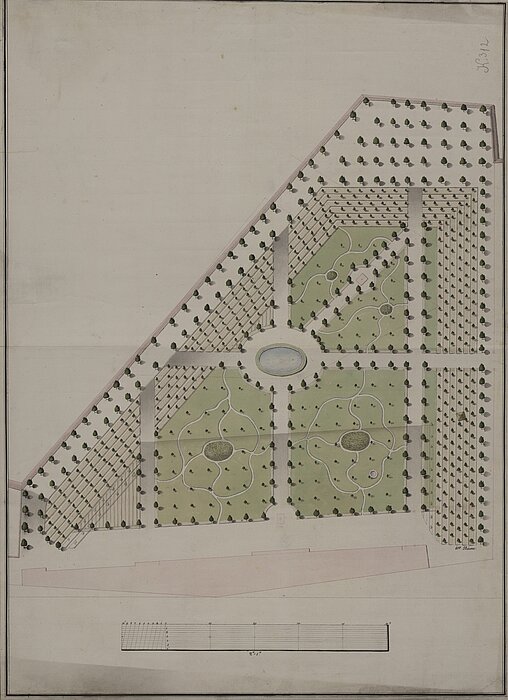

Der heutige Burggarten wurde ursprünglich als Privatgarten für die kaiserliche Familie angelegt, die Benützung des „Kaisergartens“ durch die Öffentlichkeit war zum damaligen Zeitpunkt nicht vorgesehen. Die Pläne des Hofbaudirektors Remy wurden von Hofgärtner Franz Antoine d. Ä. unter Beteiligung des an Botanik sehr interessierten Kaisers umgesetzt.

Bereits in der Entstehungszeit des Kaisergartens errichtete Remy dort ein Glashaus, das vor allem aufgrund der verwendeten Eisenkonstruktionen große Beachtung fand. Dieses Gewächshaus, dessen Rückwand aus Resten der alten Stadtmauern bestand, enthielt Pflanzen aus aller Welt und war durch einen unterirdischen Gang mit der Hofburg verbunden.

Die Parkanlage grenzte an zwei Seiten an mit Bäumen bepflanzte Erdwälle, in der Mitte des Gartens befand sich ein Wasserbecken. Der Kaisergarten wurde zunächst weitgehend mit regelmäßigen Alleen gestaltet, wies aber auch schmale, geschwungene Wege auf.

Die 1781 von Balthasar Moll geschaffene, Kaiser Franz I. (Franz Stephan von Lothringen) darstellende Reiterstatue wurde 1819 in dem damals zwischen den Wällen annähernd spitz zulaufenden Bereich des Gartens aufgestellt, wo sie sich bis heute befindet.

1824 wurde der Kaisergarten wie folgt beschrieben:

In der Regierungszeit von Kaiser Ferdinand I. und später unter Kaiser Franz Joseph I. wurde der Kaisergarten nach und nach in eine Anlage im Landschaftsgartenstil umgestaltet. Durch die Abtragung der Hornwerkskurtine 1863 konnte die Gartenfläche erheblich vergrößert werden. Der Teich wurde neu gestaltet, im Bereich nahe der erbauten Ringstraße wurde ein großes Blumenbeet angelegt und der Garten wurde mit Gusseisengittern umgeben.

Mit dem Baubeginn der Neuen Burg im Jahr 1881 verlor der Garten einen Teil seiner Fläche.

1901 wurde das von Remy errichtete Gewächshaus abgerissen und durch das heute als Palmenhaus bekannte Glashaus, eine zur damaligen Zeit moderne Stahl-Glas-Konstruktion von Friedrich Ohmann, ersetzt.

Mit dem Ende der Monarchie wurde die Gartenanlage für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und in „Burggarten“ umbenannt.

Im Laufe der Zeit wurden im Burggarten verschiedene Denkmäler errichtet, darunter das Mozart-Denkmal und das Kaiser-Franz-Joseph-Denkmal, die beide in den 1950er Jahren von ihren ursprünglichen Standorten in den Burggarten übersiedelt wurden.

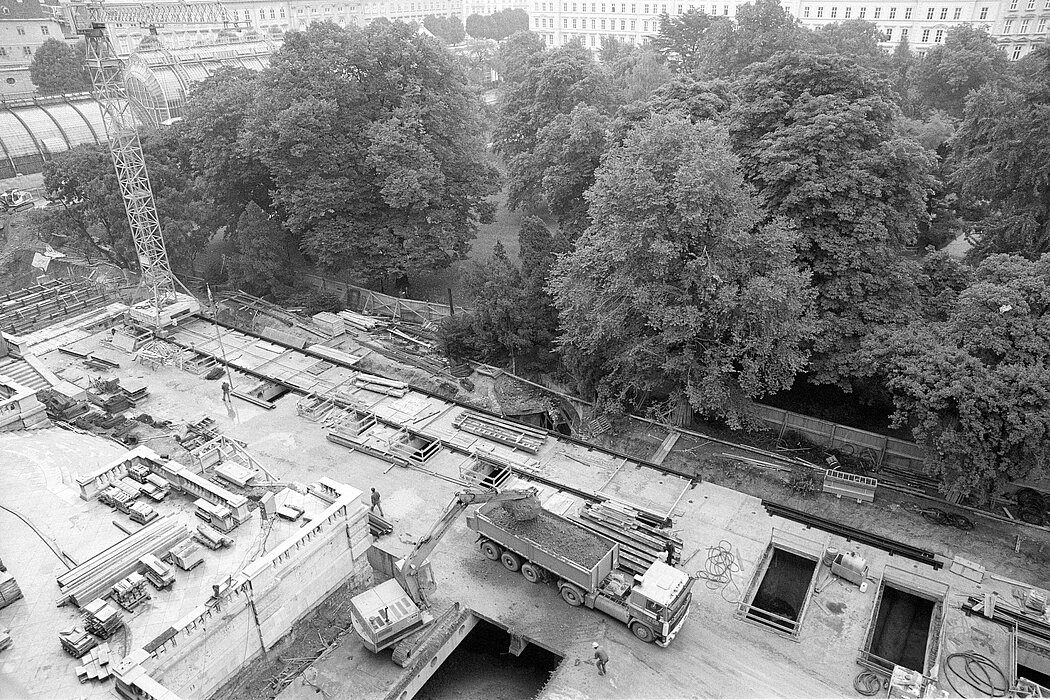

1988-1992 wurde vor der Neuen Burg unter der Burggartenterrasse der Bücherspeicher der Österreichischen Nationalbibliothek gebaut.

Ohmanns Glashaus wurde 1998 nach einer Generalsanierung neu eröffnet und beherbergt heute u.a. das Schmetterlinghaus.

Der Volksgarten

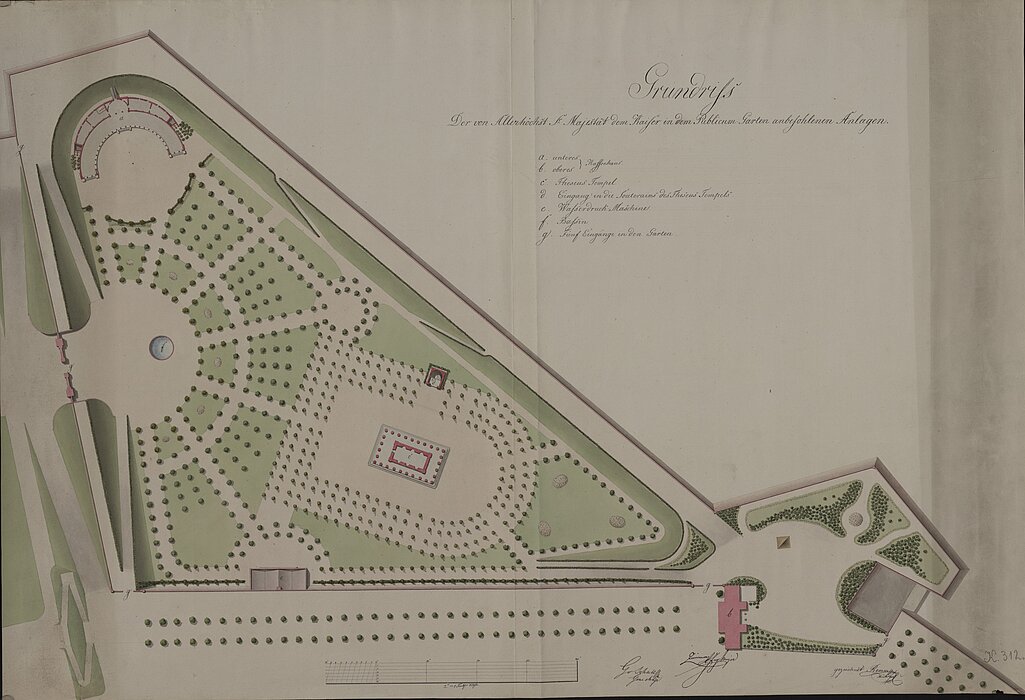

Der Volksgarten wurde ebenfalls nach Plänen von Remy angelegt und am 1. Mai 1823 eröffnet. Im Gegensatz zum kaiserlichen Privatgarten wurde der Volksgarten von Anfang an als öffentliche Grünfläche für das allgemeine Publikum konzipiert.

Die Gestaltung der Parkanlage erfolgte entgegen der zur damaligen Zeit vorherrschenden Mode – dem englischen Landschaftsgartenstil – nach den Kriterien der Regelmäßigkeit und Übersichtlichkeit. Gerade Alleen und gleichmäßige Formen sollten die Beaufsichtigung des sich im Garten treffenden Volkes erleichtern.

Stadtauswärts grenzte der Volksgarten an die hohen Mauern der Stadtbefestigung. Vom Garten aus gelangte man direkt zum damals bereits bestehenden „Paradeisgartl“ auf der Löwelbastei, das einen beeindruckenden Ausblick auf die Umgebung bot.

Zur Zeit der Gestaltung des Volksgartens befand sich im Paradeisgartl bereits ein Gebäude, das Anfang der 1820er Jahre vom Kaffeehausinhaber Peter Corti in ein Kaffeehaus (1. Cortisches Kaffeehaus) umgebaut wurde. Relativ zeitgleich baute der Architekt Peter von Nobile für Corti ein zusätzliches Kaffeehaus im Volksgarten (2. Cortisches Kaffeehaus).

Die beiden Cortischen Kaffeehäuser wurden zu wichtigen Treffpunkten für die Wiener Gesellschaft und waren Schauplatz vieler Veranstaltungen, darunter Konzerte von Joseph Lanner und Johann Strauß (Vater).

Mit der folgenden Werbeanzeige aus dem Jahr 1864 machte die Familie Corti auf das Musikprogramm und das umfangreiche Angebot an Erfrischungsgetränken im Kaffeehaus im Volksgarten aufmerksam:

Einen durch Anekdoten aus dem gesellschaftlichen Leben ergänzten Überblick über die Veränderungen, die im Laufe der Zeit im Bereich des Volksgartens stattfanden, bietet der Beitrag von Siegfried Weyr aus dem „Wiener Kurier“ vom 29. Juli 1950.

Das Paradeisgartl wurde 1872 samt Kaffeehaus abgetragen, der Verlust des beliebten Treffpunktes von der Wiener Bevölkerung sehr bedauert. Das Kaffeehaus im Volksgarten wurde während des 2. Weltkriegs beschädigt und danach nach Entwürfen von Oswald Haerdtl wieder aufgebaut und erweitert. Heute befindet sich dort eine bekannte Disco.

Peter von Nobile erbaute im Volksgarten außerdem den nach dem Vorbild des Athener Hephaistos-Tempels (Theseion) entworfenen Theseustempel, der 1823 fertiggestellt wurde. Der Theseustempel diente ursprünglich als Ausstellungsort für die von Antonio Canova geschaffene Theseusgruppe, eine Marmorskulptur, die 1890 ins damals neu gebaute k. k. Kunsthistorische Museum übersiedelt wurde. Im Theseustempel werden heute Kunstwerke vom KHM ausgestellt.

Wie auch der Burggarten, konnte der Volksgarten 1863 durch den Abbruch der Hornwerkskurtine bis zur Ringstraße erweitert werden. Der neu hinzugekommene Bereich – der heutige Rosengarten – wurde als Parterre mit Brunnenanlage gestaltet und die Parkfläche wurde mit hohen, gusseisernen Gittern umgeben. Die heute für den Volksgarten so charakteristischen Rosen wurden erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts angepflanzt.

Nach der Abtragung des Paradeisgartls und der Löwelbastei Anfang der 1870er Jahren konnte der Volksgarten 1884 auch in diesem Bereich erweitert werden.

1889 wurde das Grillparzer-Denkmal von Rudolf Weyr im Bereich des heutigen Rosengartens errichtet.

Im Bereich entlang der Löwelstraße wurde 1907 das Kaiserin-Elisabeth-Denkmal fertiggestellt. Die Marmorstatue der Kaiserin wurde von Bildhauer Hans Bitterlich geschaffen, Friedrich Ohmann gestaltete das die Figur umgebende Gartenareal.

In dem Gebäude, das ursprünglich als Wasserreservoir genutzt wurde, befindet sich heute die Meierei.

Grüne Erholungsorte in der Stadt

Der Burg- und der Volksgarten stehen heute gemeinsam mit den anderen beiden Hofburggärten (Heldenplatz und Maria-Theresien-Platz) unter Denkmalschutz und werden von den Österreichischen Bundesgärten verwaltet. Beide Parkanlagen sind nur wenige Gehminuten von der Österreichischen Nationalbibliothek entfernt und eigenen sich hervorragend für eine Pause im Grünen. Mit etwas Glück können Sie im Burggarten sogar die Lipizzaner der Spanischen Hofreitschule beobachten.

Ob Sie im Volksgarten die Farbenpracht der wunderschönen Rosenstöcke bewundern oder im Burggarten im Schatten alter Bäume spazieren gehen – wir wünschen Ihnen auf jeden Fall einen schönen, erholsamen Sommer!

Können wir Ihnen bei Recherchen helfen? Kontaktieren Sie unsere Bibliotheksexpert*innen:

Abt. Kundenservices, Leserberatung und Schulungsmanagement

Josefsplatz 1

1015 Wien

Persönlich: Mo.– Fr. 9.00 – 21.00 Uhr

Tel.: +43 1 534 10-444

information[at]onb.ac.at

Live-Chat: Mo. – Fr. 9.00 – 21.00 Uhr

Workshops und Seminare zur Verbesserung Ihrer Recherchekompetenz

Über die Autorin: Anna Haberl ist Mitarbeiterin der Abteilung Kundenservices, Leserberatung und Schulungsmanagement und Vortragende im Center für Informations- und Medienkompetenz der Österreichischen Nationalbibliothek.

Literatur:

Auböck, Maria: Transformationen im Grünen. Parks, Gärten und Plätze nahe der Hofburg. In: Von Gärten und Menschen. Gestaltete Natur, Kunst und Landschaftsarchitektur. Hrsg. v. Lilli Lička und Christian Maryška. Salzburg [u.a.], 2023, S. 151-159.

Berger, Eva: „Viel herrlich und schöne Gärten“. 600 Jahre Wiener Gartenkunst. Wien [u.a.], 2016.

Berger, Eva: Historische Gärten Österreichs. Garten- und Parkanlagen von der Renaissance bis um 1930. Band 3: Wien. Wien [u.a.], 2004.

Lorenz, Hellmut / Mader-Kratky, Anna (Hrsg.): Die Wiener Hofburg 1705-1835. Die kaiserliche Residenz vom Barock bis zum Klassizismus. Wien, 2016.

Martz, Jochen: Der Wiener Volksgarten. In: Historische Gärten und Parks in Österreich. Hrsg. v. Christian Hlavac, Astrid Göttche und Eva Berger. Wien [u.a.], 2012, S. 282-288.

Österreichische Gesellschaft für historische Gärten (Hrsg.): Historische Gärten in Österreich. Vergessene Gesamtkunstwerke. Wien [u.a.], 1993.

Österreichische Nationalbibliothek, Tiefspeicher. Wien, 1992.

Wien's Verschönerung besonders durch das neue Burgthor, den Kaisergarten und den Volksgarten. Wien, 1824.

Abbildungen:

Abb. 1: Übersichtsplan zur Neugestaltung der Burgbastei, 1817, https://onb.digital/result/10FCB4C1

Abb. 2: Bepflanzungsplan des k. k. Hofgartens, 1817, https://onb.digital/result/10FCB4B8

Abb. 3: Der Kaisergarten, vor Enthüllung des Prinz-Eugen-Denkmals und vor dem Bau der Neuen Burg, um 1865, https://onb.digital/result/10BBDFB5

Abb. 4: Bau des unterirdischen Bücherspeichers der Österreichischen Nationalbibliothek, 1988, https://onb.digital/result/131DE812

Abb. 5: Plan des Publikumsgartens, 1817, https://onb.digital/result/10FCB428

Abb. 6 / Teaserbild: Blick vom Paradeisgartl über den Volksgarten, Aquarell, um 1830, https://onb.digital/result/131CD3CA

Abb. 7: Blick von der Bastei beim Paradeisgartl über das Kaffeehaus im Volksgarten zur Hofburg, Foto nach Lithografie, um 1850, https://onb.digital/result/10BE1D43

Abb. 8: Werbung der Familie Corti im „Fremden-Blatt“ vom 5. Mai 1864, S. 12

Abb. 9: Theseustempel im Volksgarten, Lithografie nach Zeichnung, zwischen 1850 und 1873, https://onb.digital/result/131AD53F

Abb. 10: Grillparzer-Denkmal im Volksgarten, dahinter das Naturhistorische Museum, 2010, https://onb.digital/result/10EF4F1F