Auch diesen Sommer finden wieder jährliche Revisionsarbeiten statt, daher bleiben die Lesesäle am Standort Heldenplatz und in allen Sammlungen von Freitag, 25. Juli bis Dienstag, 5. August 2025 geschlossen.

Aufgrund der Abschaltung des Bestellsystems können von Donnerstag, 24. Juli 2025, 16 Uhr bis Dienstag, 5. August 2025, 16 Uhr keine Medienbestellungen angenommen werden. Ab Mittwoch, 6. August 2025 gelten dann wieder die regulären Öffnungszeiten.

Der Studiensaal der Albertina ist von 15. Juli bis 15. August geschlossen. Während dieser Zeit (ausgenommen 25. Juli bis 5. August) werden bestellte Medien des Albertinabestandes zweimal wöchentlich (Montag und Donnerstag) in die Lesesäle der Nationalbibliothek am Heldenplatz transportiert und können dort verwendet werden.

Ab 1. August 2025 öffnet der Prunksaal bereits um 9 Uhr.

Aufgrund einer Veranstaltung bleibt der Prunksaal am 4. August 2025 ganztägig geschlossen.

Die vielen Herkünfte in der Literatur

Forschung

Zur aktuellen Sonderausstellung „Woher wir kommen. Literatur und Herkunft“ im Literaturmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek

Autor*innen: Cornelius Mitterer und Kerstin Putz

Die vielen Herkünfte in der Literatur

Was meinen wir, wenn wir von Herkunft sprechen? Den Ort, an dem wir geboren wurden? Das Milieu, in dem wir aufgewachsen sind? Die Familie, die wir uns nicht aussuchen konnten? Die soziale, kulturelle und sprachliche Prägung schließlich, die wir in unserer Kindheit erfahren haben? – Die aktuelle Sonderausstellung im Literaturmuseum „Woher wir kommen. Literatur und Herkunft“ fragt nach den vielen Herkünften in der Literatur.

Herkunft zu definieren, gestaltet sich schwierig. Oft wird ihr Zufallscharakter betont, das Glück oder Pech in der Geburtslotterie, das darüber entscheidet, woher wir – in topografischer wie sozialer Hinsicht – kommen: „Herkunft sind die süß-bitteren Zufälle, die uns hierhin, dorthin getragen haben. Sie ist Zugehörigkeit, zu der man nichts beigesteuert hat“, schreibt Saša Stanišic in seinem preisgekrönten Roman „Herkunft“ (Stanišic 2019, 67). Dass Herkunft Stütze oder Ballast, mit Privilegien, aber auch Zumutungen verbunden sein kann, im Leben allerdings immer tiefe Spuren hinterlässt, schildert Marlen Hobrack: „Herkunft ist etwas, das sich uns einschreibt. Sie markiert nicht einfach den Ausgangspunkt unserer eigenen Biografie und unseres Lebensweges, sie ist gleichsam auch ein Gepäck, das wir mit uns herumschleppen“ (Hobrack 2022, 14).

Die literarische Auseinandersetzung mit Herkunft und Klasse steht seit einiger Zeit hoch im Kurs. Daniela Dröschers autobiografische Reflexion „Zeige deine Klasse“ (2018), Christian Barons 2024 verfilmte Lebensschilderung „Ein Mann seiner Klasse“ (2020) oder der autofiktionale Roman „Streulicht“ (2020) von Deniz Ohde stehen beispielhaft für die Entstehung eines neuen, vielversprechenden Genres: die Herkunftserzählung. Gemeinsam ist diesen teils sehr unterschiedlichen Texten, dass sie sich dem sozialen Aspekt von Herkunft widmen, (prekäre) Lebenswelten auf zutiefst persönliche Weise schildern und dabei das Selbsterlebte auch mit fiktiven Momenten anzureichern verstehen.

Autosoziobiografie, postmigrantische Literatur

Ein entscheidender Impuls für diese Konjunktur kam und kommt aus Frankreich. Neben Didier Eribon und Édouard Louis steht vor allem die 2022 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnete Schriftstellerin Annie Ernaux für eine innovative literarische Form, die die Autorin selbst als „autosoziobiografisch“ bezeichnet (Ernaux 2011, 23). In Herkunftsgeschichten dieser Traditionslinie werden die Widrigkeiten der eigenen Kindheit und Sozialisierung, festgefahrene Geschlechterrollen und Gewalterfahrungen mit soziologischem Blick und den Mitteln der Literatur kritisch analysiert. Somit sind diese Texte vor allem auch eines: politisch.

Schon in den 1970er Jahren befasste sich eine sozialkritische Richtung der österreichischen Literatur intensiv mit der Lebensrealität von Arbeiter*innen, einfachen Angestellten und „Kleinhäuslern“, mit ihren Aufstiegswünschen und Abstiegsängsten. Neu an der gegenwärtigen Auseinandersetzung mit sozialer Herkunft, Ungleichheit, Zugehörigkeit und Identität ist, dass vermehrt auch „postmigrantische“ Perspektiven Einzug halten (vgl. Sievers 2024).

Schriftsteller*innen wie Nava Ebrahimi, Julya Rabinowich oder Ilija Trojanow widmen sich Aspekten der Herkunft und Interkulturalität, ohne dass ihr Werk freilich darauf zu reduzieren wäre. Einen solchen Kurzschluss reflektiert Anna Kim, wenn sie in einem Statement für die Ausstellung davon berichtet, dass die Frage, woher sie komme, sie seit jeher begleite und scheinbar zu ihr gehöre wie ihr Alter oder ihre Haarfarbe. Dieselbe Frage ist es, von der sich die Protagonistin Mini aus Barbi Markovićs Erzählband „Minihorror“ (2023) beim Feigenessen überrumpelt fühlt: „,Woher kommst du?‘, fragt die junge Frau in Weiß. Mini verschluckt sich. ,Wie bitte?‘, sagt Mini. Die Frau hat Mini auf dem falschen Fuß erwischt, weil Herkunft überhaupt nichts mit Obstessen zu tun hat […]: ,Aus Serbien, wieso?‘“ (Marković 2023, 119f.).

Woher wir kommen

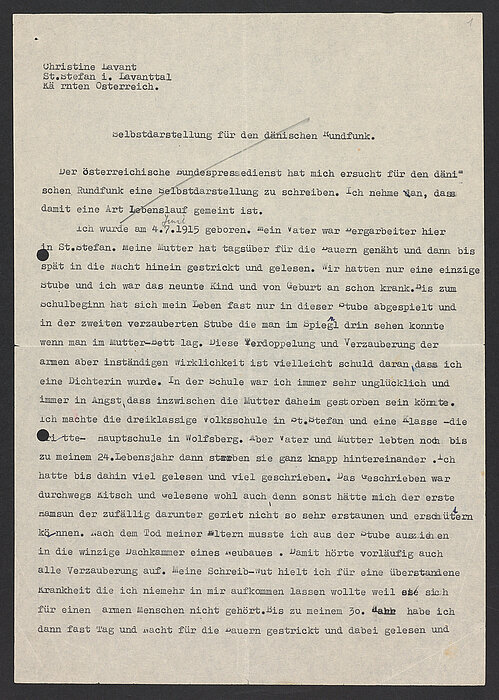

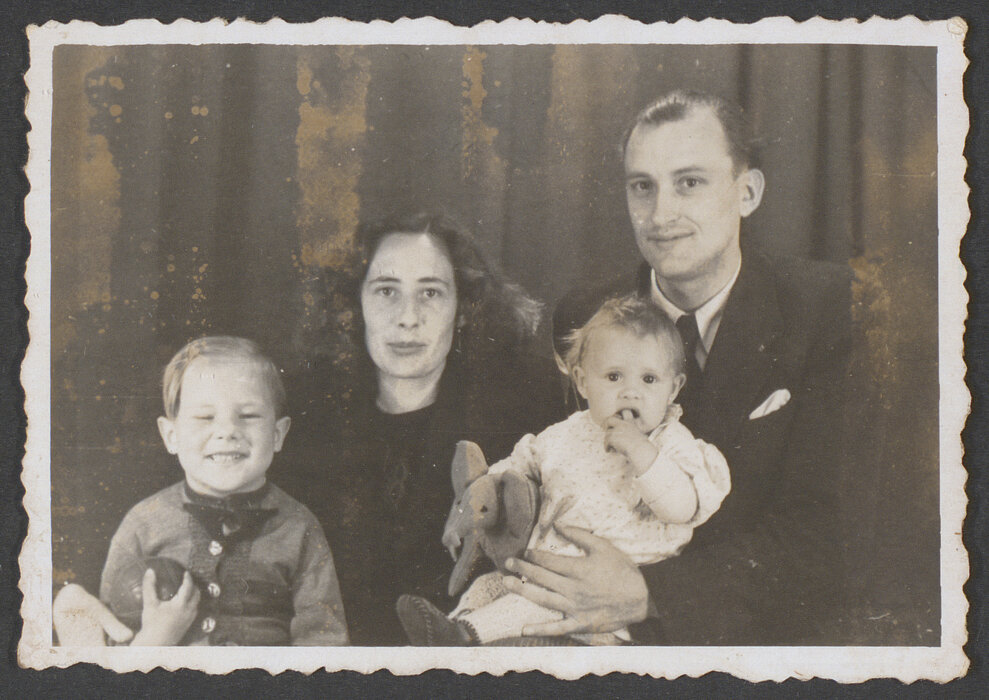

„Aufwachsen“, „Aufbrechen“, „Zurückkehren“, „Erinnern“ und „Erfinden“ – so sind die Stationen der Ausstellung im Literaturmuseum betitelt; sie stehen für biografische Wegmarken, anhand derer sich Herkunftsgeschichten nachzeichnen lassen. Texte von Adelheid Popp, Alfons Petzold, Manès Sperber, Christine Lavant, Erich Fried, Christine Nöstlinger, Anita Pichler oder Monika Helfer berichten vom Aufwachsen in unterschiedlichen Milieus, in der Stadt und auf dem Land, in Armut und in Wohlstand.

Vom Aufbrechen im mehrfachen Sinn, von Klassenwechsel und sozialer Mobilität einerseits, Migration und Flucht andererseits erzählen Autor*innen wie Franz Innerhofer, Gernot Wolfgruber, Theodor Kramer und Elfriede Jelinek. Der Wiederbegegnung mit der eigenen Herkunft aus der Distanz widmen sich Bücher wie „Wunschloses Unglück“ (1972), Peter Handkes vielgelesene Rekonstruktion der Biografie seiner Mutter nach deren Suizid, für die der Autor in seinen Kärntner Heimatort Griffen zurückkehrte, oder Erich Hackls „Dieses Buch gehört meiner Mutter“ (2013), in dem der Autor die Lebensgeschichte seiner aus bäuerlichen Verhältnissen im oberösterreichischen Mühlviertel stammenden Mutter nachzeichnet.

Eine Rückkehr anderer Art ist jene der Emigrant*innen Hilde Spiel und Günther Anders, die nach langen Jahren des Exils nach Ende des Zweiten Weltkriegs in ihre Geburtsorte zurückkehren. Dass Herkunft mit traumatischen Kriegserlebnissen und schmerzhaften Familienerinnerungen verbunden sein kann, wird in den Texten und Lebensdokumenten von Elfriede Gerstl, Robert Schindel, Florjan Lipuš und Maja Haderlap deutlich. Vom spielerischen Umgang mit der eigenen Herkunft zeugen die vielen Alter Egos des Verwandlungskünstlers H. C. Artmann oder Ödön von Horváths ironische Selbstauskünfte. Auf die Notwendigkeit, sich den Geschlechternormen und Prägungen der eigenen Erziehung zum Trotz neu zu erfinden, verweist Marlene Streeruwitz.

Galerie der Dinge

Dass sich Herkunft auch in Gegenständen und materieller Überlieferung manifestiert, zeigen die Objekte im Ausstellungskapitel „Galerie der Dinge“. Zehn Autor*innen folgten dafür der Aufforderung, einen Gegenstand auszuwählen, den sie mit ihrer eigenen Herkunft verbinden, und in einem kurzen Statement seine Geschichte zu erzählen. Ob ein Kupferarmband aus dem Kongo, ein iranischer Pass, ein Teelöffel oder eine japanische Puppe: Nicht selten sind es starke Erinnerungsbilder, die sich an solche konkreten Dinge knüpfen, ob an Einzelstücke aus der Familie mit unschätzbarem persönlichen Wert oder an Alltagsgegenstände, die ihre Besitzer*innen oft ebenso über Jahrzehnte begleiten.

Dass in unseren Erinnerungen gar „mehr Gegenstände als Menschen“ leben (Louis 2019, 39), legen auch Annie Ernauxs Texte nahe, die voll sind von Konsumgegenständen, alltäglichen und „vergänglichen Dingen“, die unser Verwurzelt-Sein in einer bestimmten Zeit und Generation bezeugen: ein Stretchgürtel, ein Kreppkleid, ein Nageletui, ein Chanson, ein Film, eine Reklame (Ernaux 2020, 78f.). Materielle Dinge machen jedenfalls auch die feinen Unterschiede zwischen den sozialen Hemisphären deutlich, gerade dann, wenn sie fehlen, wenn (fast) nichts da ist, was vererbt werden könnte: „In der Unterschicht hat man nichts weiterzugeben, keine Wertsachen, kein Vermögen, keine Immobilien, Kunstwerke, Möbel, Einrichtungsgegenstände usw. Außer einem sauer zusammengesparten Sparbuch hatten meine Eltern nichts“ (Eribon 2016, 167).

Von Herkunft erzählen, davon zeugt die Ausstellung im Literaturmuseum, heißt Fragmente zu einem Mosaik zusammensetzen, heterogene Geschichten versammeln, ein Panorama schaffen. Herkunft betrifft uns alle: uns, die wir aus vielen Sprachen und Weltgegenden kommen, unsere je eigene Geschichte haben und Literatur auch deshalb lesen, um von den Herkünften anderer zu erfahren.

Über die Autor*innen: Cornelius Mitterer und Kerstin Putz sind wissenschaftliche Mitarbeiter*innen im Literaturmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek und Kurator*innen der Sonderausstellung „Woher wir kommen. Literatur und Herkunft“.

Der Text ist eine gekürzte Fassung des gleichnamigen Beitrags im Begleitbuch zur Sonderausstellung „Woher wir kommen. Literatur und Herkunft“ im Literaturmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek, die noch bis 15. Februar 2026 zu sehen ist.

Verwendete Literatur

Baron 2020 = Christian Baron: Ein Mann seiner Klasse. Berlin: claassen 2020.

Dröscher 2018 = Daniela Dröscher: Zeige deine Klasse. Die Geschichte meiner sozialen Herkunft. Hamburg: Hoffmann und Campe 2018.

Eribon 2016 = Didier Eribon: Rückkehr nach Reims. Aus dem Französischen v. Tobias Haberkorn. Berlin: Suhrkamp 2016 [Retour à Reims, 2009].

Ernaux 2011 = Annie Ernaux: Lʼécriture comme un couteau. Entretien avec Frédéric-Yves Jeannet. Paris: Gallimard 2011 [2003].

Ernaux 2020 = Annie Ernaux: Die Scham. Aus dem Französischen v. Sonja Finck. Berlin: Suhrkamp 2020 [La honte, 1997].

Hackl 2013 = Erich Hackl: Dieses Buch gehört meiner Mutter. Zürich: Diogenes 2013.

Handke 1972 = Peter Handke: Wunschloses Unglück. Salzburg: Residenz 1972.

Hobrack 2022 = Marlen Hobrack: Klassenbeste. Wie Herkunft unsere Gesellschaft spaltet. Berlin: Hanser 2022.

Louis 2019 = Édouard Louis: Wer hat meinen Vater umgebracht. Aus dem Französischen v. Hinrich Schmidt-Henkel. Frankfurt am Main: S. Fischer 2019 [Qui a tué mon père, 2018].

Marković 2023 = Barbi Marković: Minihorror. Salzburg, Wien: Residenz 2023.

Ohde 2020 = Deniz Ohde: Streulicht. Berlin: Suhrkamp 2020.

Sievers 2024 = Wiebke Sievers: Postmigrantische Literaturgeschichte. Von der Ausgrenzung bis zum Kampf um gesellschaftliche Veränderung. Bielefeld: transcript 2024.

Stanišic 2019 = Saša Stanišic: Herkunft. München: Luchterhand 2019.