Auch diesen Sommer finden wieder jährliche Revisionsarbeiten statt, daher bleiben die Lesesäle am Standort Heldenplatz und in allen Sammlungen von Freitag, 25. Juli bis Dienstag, 5. August 2025 geschlossen.

Aufgrund der Abschaltung des Bestellsystems können von Donnerstag, 24. Juli 2025, 16 Uhr bis Dienstag, 5. August 2025, 16 Uhr keine Medienbestellungen angenommen werden. Ab Mittwoch, 6. August 2025 gelten dann wieder die regulären Öffnungszeiten.

Der Studiensaal der Albertina ist von 15. Juli bis 15. August geschlossen. Während dieser Zeit (ausgenommen 25. Juli bis 5. August) werden bestellte Medien des Albertinabestandes zweimal wöchentlich (Montag und Donnerstag) in die Lesesäle der Nationalbibliothek am Heldenplatz transportiert und können dort verwendet werden.

Aufgrund einer Veranstaltung bleibt der Prunksaal am 4. August 2025 ganztägig geschlossen.

Die Berge rücken näher

Forschung

Carl von Ghega und sein Malerischer Atlas der Eisenbahn über den Semmering

Autorin: Elisabeth Zeilinger

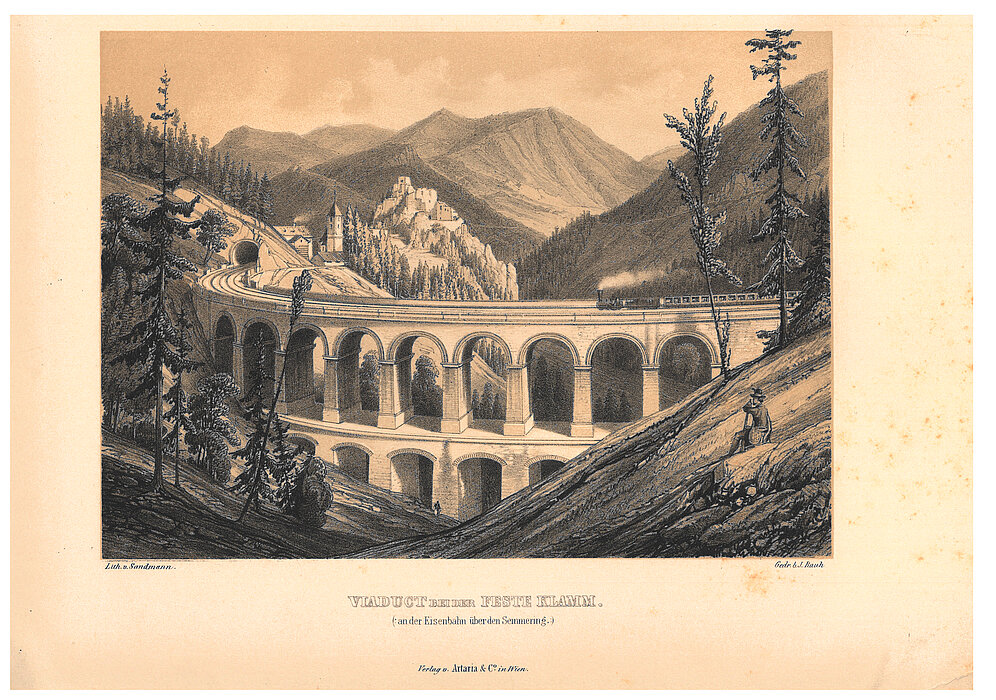

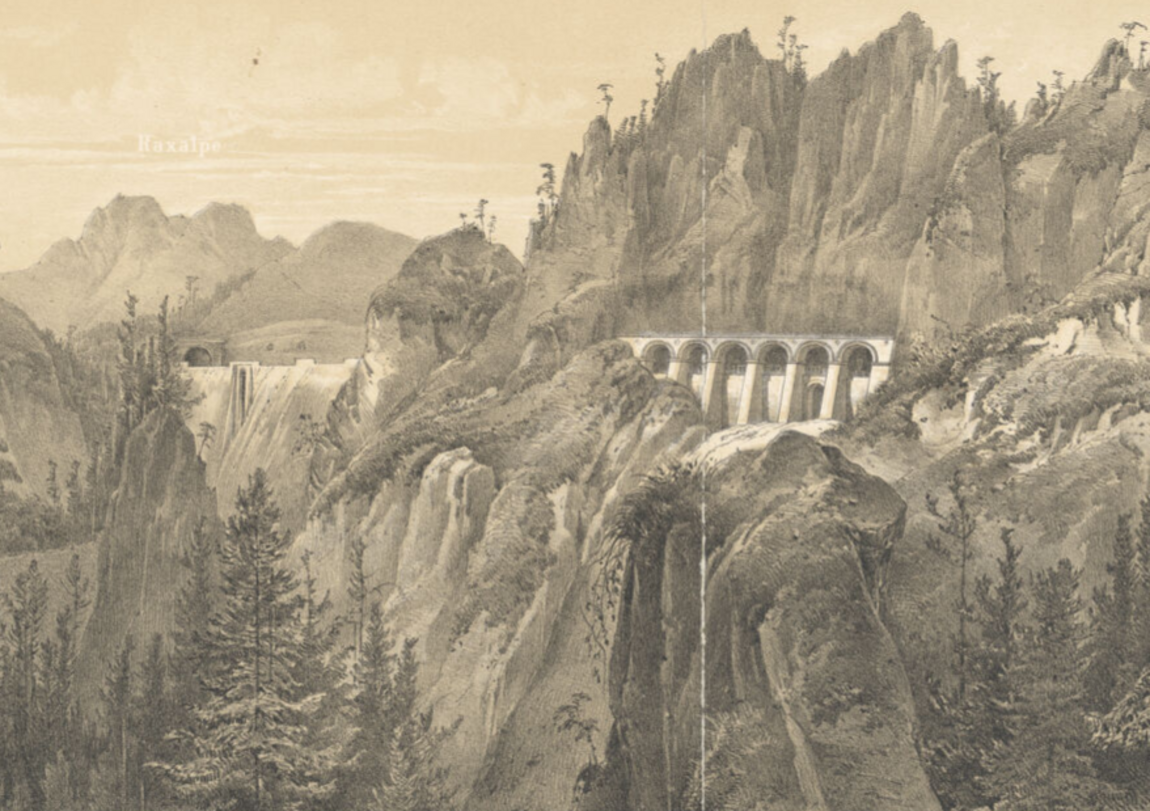

Als weltweit erste Bahnlinie wurde die Semmeringbahn 1998 zum UNESCO-Welterbe erklärt. Ihre Errichtung in den Jahren 1848 bis 1854 bedeutete einen Meilenstein im Eisenbahnbau. Die Überwindung des Semmerings war die Schlüsselstelle auf der Südbahn. Gleichzeitig entwickelte sich die Region nun zum bevorzugten Ziel der Sommerfrische. Auch heute ist die Fahrt durch 15 Tunnel und über die 16 Viadukte mit Blick auf die reizvolle Landschaft eine spektakuläre Bahnreise.

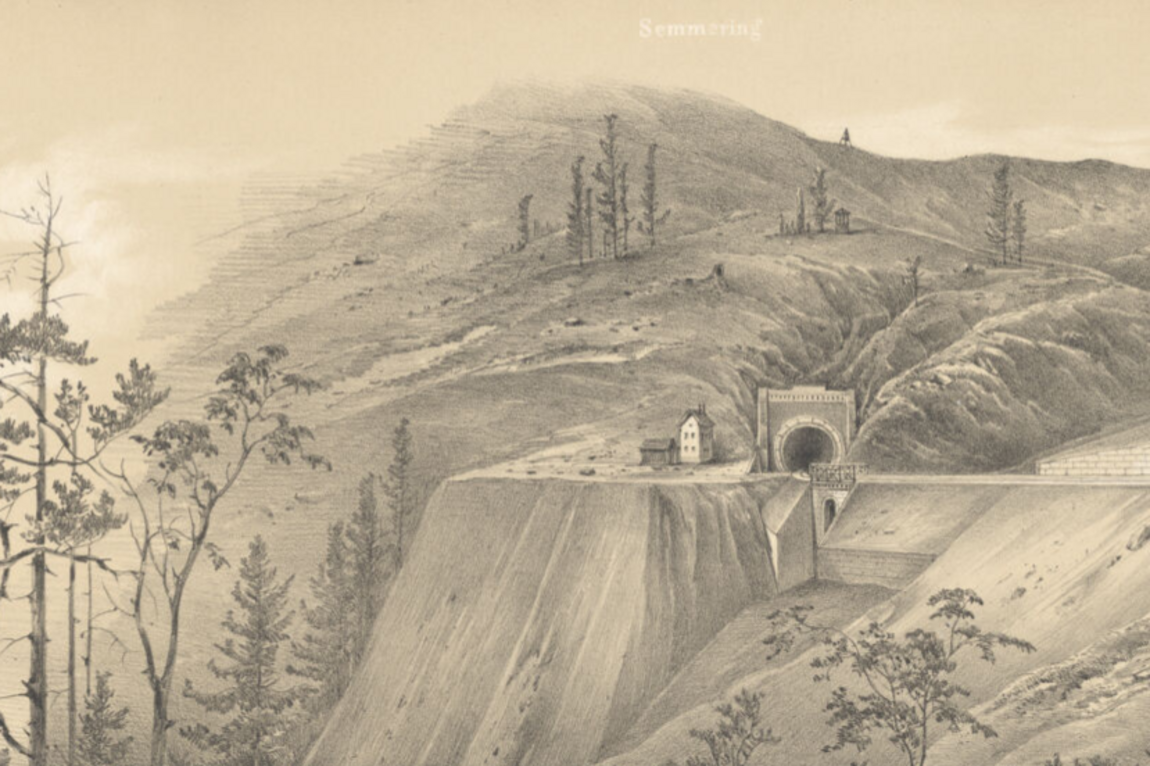

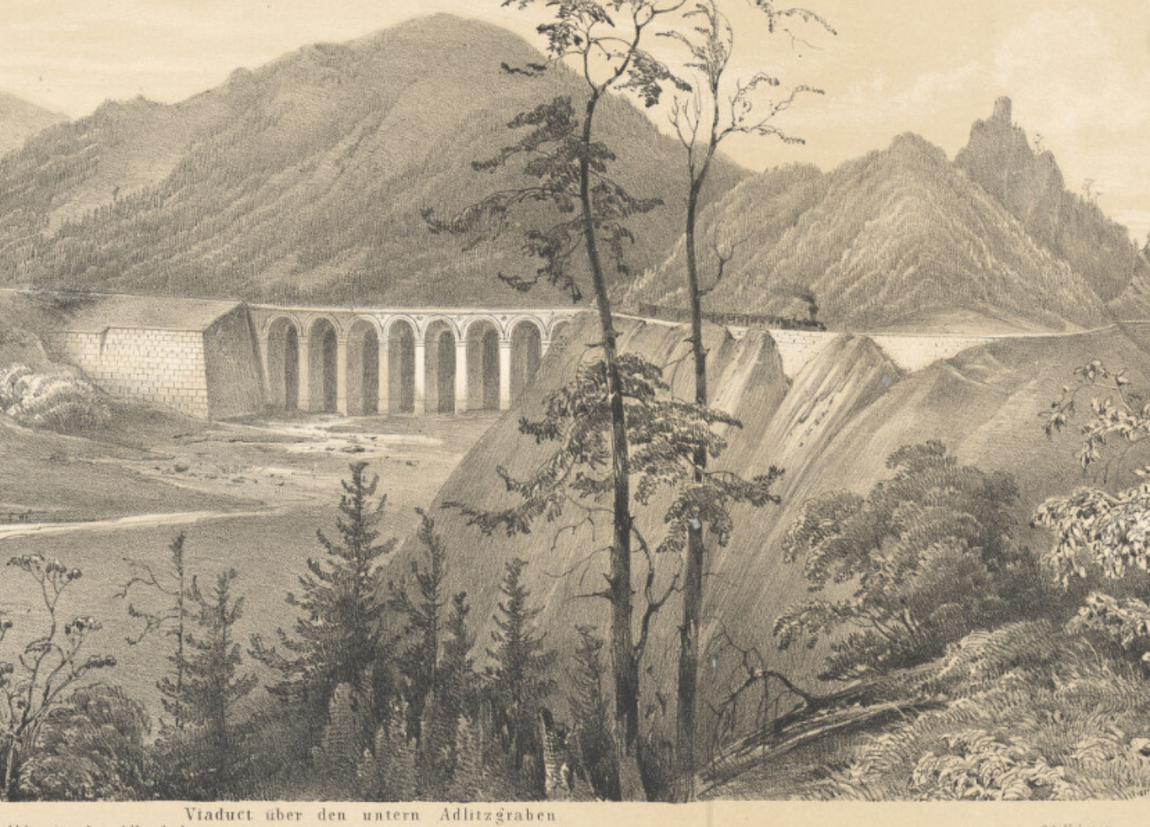

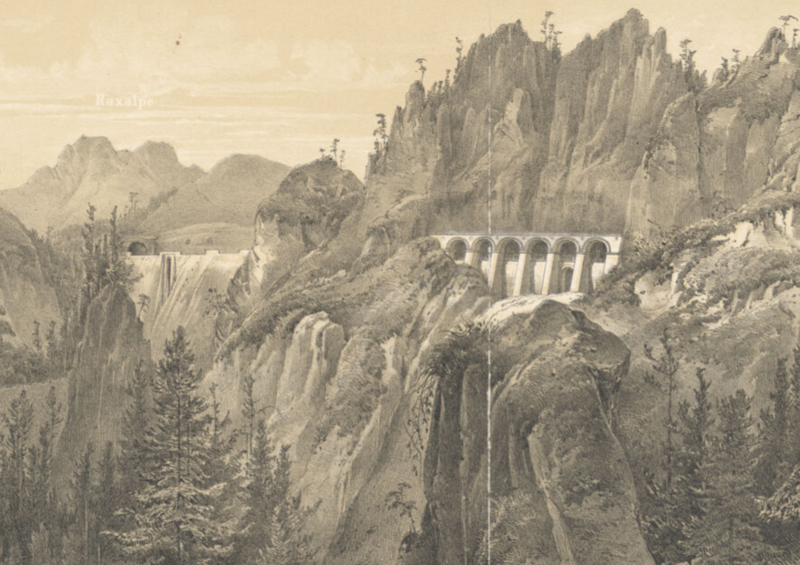

Zur Eröffnung publizierte der Erbauer Carl von Ghega ein sechs Meter langes Panorama1, das Ingenieurskunst, Technik und Naturerlebnis vereint. Es zeigt die Strecke vom Viadukt über die Schwarza bis zum Haupttunnel am Semmering. In der Einleitung erläutert Ghega das österreichische Eisenbahnwesen und den Bau der Semmeringbahn mit Listen der beteiligten Ingenieure und Firmen, aller Viadukte und Tunnel sowie Tabellen der Steigungen, Gefälle und Krümmungen.

1825 beginnt mit der ersten von Dampflokomotiven befahrenen öffentlichen Bahnstrecke, der Stockton and Darlington Railway im Nordosten Englands, das Zeitalter der Eisenbahnen. Erzherzog Johann von Österreich, der sich bereits 1816 während seiner Englandreise über den Einsatz von Dampfmaschinen, Dampfschiffen und Lokomotiven informieren konnte, erkannte die Bedeutung dieser technischen Neuerungen. Er formulierte 1825 die Idee einer transkontinentalen Eisenbahn: Von Hamburg nach Triest sollte unter Einbeziehung von Elbe und Moldau eine Verbindung der Nordsee mit dem Mittelmeer geschaffen werden.2

1838 erhielt die Unternehmer- und Bankiersfamilie Sina ein Privileg für die Linien Wien - Raab und Wien - Gloggnitz. Erzherzog Johann forcierte das Eisenbahnwesen in der Steiermark. Als General-Genie-Direktor ließ er bereits 1837/38 die projektierte Strecke unter Umgehung von ungarischem Staatsgebiet vermessen. Im Dezember 1841 übernahm der österreichische Staat den Bau bzw. Ausbau der Hauptlinien. Dafür eingerichtet wurde die Generaldirektion der Staatseisenbahnen und Alois Negrelli wurde zum Inspektor der nördlichen, Carl Ghega zum Inspektor der südlichen Bahn ernannt.

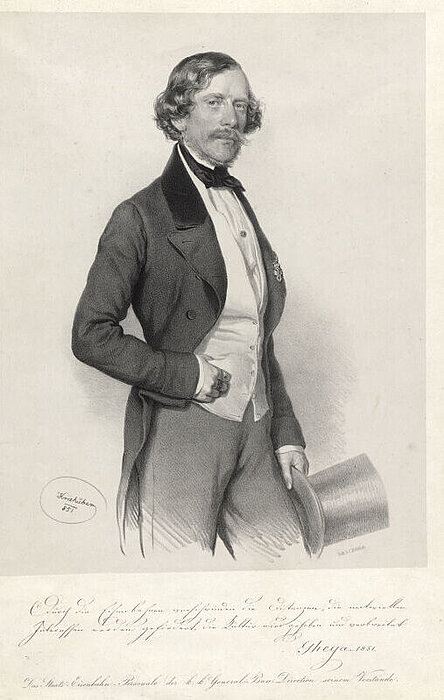

Carl(o) Ghega (1802 Venedig – 1860 Wien)3 erhielt seine Ausbildung in Venedig und an der Universität in Padua, trat in den Staatsdienst ein, arbeitete an Wasser- und Straßenbauprojekten in Oberitalien und wurde 1836 in die Bauleitung der Nordbahn bestellt. Studienreisen führten ihn nach Westeuropa und England. Ab 1842 war Ghega für die gesamte Strecke Wien - Triest verantwortlich.

Der Abschnitt von Wien nach Gloggnitz war 1842 fertig und durchgehend befahrbar. 1844 eröffnete Erzherzog Johann die Etappe zwischen Mürzzuschlag und Graz. Offen war jedoch das Stück über den Semmering von Gloggnitz nach Mürzzuschlag. Hier musste alles umgeladen werden, da dieser Abschnitt über eine 1841 fertig gestellte, neu trassierte und verbesserte Straße überwunden wurde.

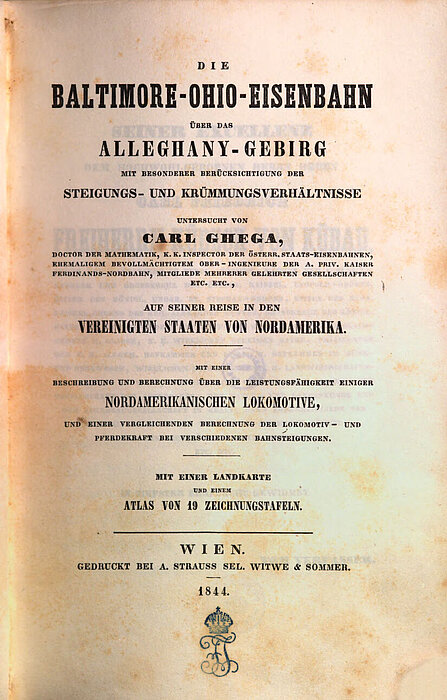

Für die Errichtung von Gebirgsbahnen gab es zu dieser Zeit nur geringe Erfahrungswerte. Es wurden daher verschiedene Lösungsmöglichkeiten diskutiert: der Bau von Schrägaufzügen mit einer feststehenden Dampfmaschine, die die Wagons hinauf befördern sollte, eine Zahnradbahn, die Überwindung der steilsten Abschnitte mit einer Pferdebahn oder Tunnelvarianten. Auf einer Studienreise in die Vereinigten Staaten konnte Ghega die Bewältigung der Appalachen durch die Baltimore-Ohio Linie untersuchen, die eine Steigung von 15,6 Promille sowie stärkere Krümmungen meisterte und ihn in seiner Meinung bestärkte, eine Lokomotiv-Bahn über den Semmering zu bauen. In Europa galt indessen die auf englischen Vorbildern basierende Ansicht, dass Steigungen über 5 Promille und geringere Kurvenradien als 475 Meter nicht realisierbar wären.

In der Zwischenzeit wurde in der Eisenbahn-Generaldirektion die Entscheidung zugunsten der Semmeringstrecke gefällt und Ghega nach seiner Rückkehr aus Amerika mit der Projektierung beauftragt. Er wählte eine Trassierung mit einer gleichmäßig an die Landschaft angepassten Steigung unter Ausnützung der Seitentäler. Parallel dazu musste Ghega sich um den Weiterbau südlich von Graz kümmern. Die Revolution von 1848 dürfte den Baubeginn am Semmering beschleunigt haben – erstens sollten Arbeitsplätze außerhalb Wiens geschaffen werden und zweitens wurde Ghega zum Generalinspektor der gesamten Staatsbahnen ernannt. Die Arbeiten begannen im August 1848 in Payerbach – trotz heftiger öffentlicher und auch fachlicher Kritik. Es wurden die Machbarkeit angezweifelt und die Kosten als viel zu hoch bezeichnet.

Ghega griff bei der Trassierung auf seine Erfahrungen im Straßenbau zurück. So schrieb er in der Einleitung zu seinem Malerischen Atlas: „Eine Gebirgseisenbahn ist doch nur eine Gebirgsstraße mit gewissen à priori gegebenen engeren Grenzen in den Gefälls- und Krümmungs-Verhältnissen. Das Urtheil über die Ausführbarkeit der von diesen Grenzen bedingten Kunstobjecte ist zunächst Gegenstand der Erfahrung.“4 Erfahrung ist hier das Schlüsselwort, denn um die Mitte des 19. Jahrhunderts waren weder die Belastungen in den Krümmungen durch die fahrenden schweren Züge exakt zu bestimmen, noch gab es Methoden zur Berechnung von Brückendimensionierungen, wie wir sie heute kennen.5

Der Bau der Semmeringbahn, in knapp sechs Jahren ausgeführt, muss aus mehreren Perspektiven betrachtet werden: einerseits als wichtiges Infrastrukturprojekt, als herausragende Ingenieurleistung, wo im Viadukt-, Brücken- und Tunnelbau auch technisches Neuland betreten wurde, unter dem Gesichtspunkt der Arbeitsorganisation, der extremen Arbeitssituation und schlechten Lebensbedingungen auf der Baustelle, aber auch als ungeheure Materialschlacht. Die Eleganz der Trassenführung, die harmonische Verbindung mit der Gebirgslandschaft und der Einsatz von Naturstein und Ziegeln unter Vermeidung von Eisenkonstruktionen sowie der Ensemblecharakter der gesamten Strecke mit allen ihren Gebäuden sind weitere Aspekte.

Einige Eckdaten verdeutlichen den Umfang: auf einer Länge von 41 Kilometern wurden 15 Tunnel (zusammen mehr als 4,5 Kilometer) und 16 große Viadukte errichtet, dazu kommen über 100 Brücken sowie zahlreiche Stützmauern; mehr als zwei Millionen Kubikmeter Erde mussten bewegt werden, und 1,4 Millionen Kubikmeter Fels wurden – vor der Ära des Dynamits – gesprengt, und ebenso viele Steine mussten bearbeitet werden. Über 60 % der Strecke überwinden Steigungen von 20 bis 25 Promille.6

Bis zu 20.000 Menschen, vor allem Taglöhner, aber auch Mauerer, Steinmetze, Zimmerleute und Bergknappen waren beschäftigt. Schwerste und gefährliche Arbeit, geringer Lohn, schlechte Ernährung, Mangel an Hygiene und die Unterbringung in Großbaracken gehörten zum Alltag auf dieser riesigen Baustelle. Dazu kamen die Höhe, das raue Gebirgsklima und schwieriges Gelände. 1850 brachen Cholera- und 1852 Typhusepidemien aus.7 Damit auf dem gesamten Abschnitt gleichzeitig gearbeitet werden konnte, wurde er in Baulose eingeteilt, die private Unternehmer über öffentliche Ausschreibungen erwerben konnten. Dumpingpreise resultierten aus dem Konkurrenzdruck; Einheitspreise für bestimmte Leistungen sowie Akkordarbeit waren gängige Geschäftspraktiken.

Ghega zählt folgende Bauten zu den hervorragendsten der ganzen Strecke:

Die Viadukte über die Kalte Rinne und die Schluchten des Wagner- und des Gamperlgrabens weisen jeweils zwei Geschosse auf, das Viadukt über die Schwarza bei Payerbach wegen seiner Länge und jenes über den unteren Adlitzgraben aufgrund seiner Höhe. Arbeiten an der Weinzettelwand verursachten das folgenschwerste Unglück: am 27. Oktober 1850 kamen 14 Personen bei einem Felssturz ums Leben. Dies führte zu Umplanungen. Beabsichtigt war ursprünglich, die Schienen entlang der Weinzettelwand zu führen; nun wurden drei durch Galerien verbundene Tunnel erbaut und der Abschnitt in den Berg verlegt.

Die meisten Schwierigkeiten traten beim Bau des Haupttunnels mit einer Länge von 1.428 Metern auf. Dabei wurden sechs vertikale und drei schräge Schächte angelegt, um dann in beide Richtungen den Tunnelvortrieb bewerkstelligen zu können. Zusätzliche neun Schächte dienten dem Abtransport des Materials, dem Abpumpen des eindringenden Wassers und der Zufuhr von Frischluft. Infolge starken Gebirgsdruckes mussten schon nach einem Betriebsjahr die Ziegelgewölbe mit Steinquadern ummantelt werden.

Der Bau der Bahn zog viele Neugierige an. Bereits 1851 erscheint eine Anleitung zur zweckmäßigen Bereisung der Semring-Eisenbahn [!] von Gloggnitz bis Mürzzuschlag: „Hier entwickelt sich das Großartige dieser Unternehmung in seinem ganzen Umfange. Die hier erbaute Uebergangsbrücke über die Atlitz […] wird daher nur 7 Klafter niedriger als der Stephansthurm.“8 Die ersten gedruckten Reiseführer appellierten auch unverhohlen an die Schaulust des Publikums: „Mit einigem Schreck maß ich die Höhe, in welcher Tunnels durch Felsenmauern gebrochen, die Bahn der künftigen Eisenstraße bezeichnen! […] Ein Gefühl geheimen Grauens beschleicht hier wohl jeden Beschauer.“ Und weiter: „Den Besuch der Tunnels empfehle ich minder gestählten Naturen, insbesondere, wenn sie vom raschen Gehen, vielleicht von den Sonnenstrahlen eines Sommernachmittags erhitzt sind, zu unterlassen. Ihre Bauart zeigt sich von außen genügend und ihr Inneres ist finster, da ihre Länge sowohl als ihre Krümmung den Tag vom entgegenstehenden Ende meist nicht hereinbrechen läßt. Durch die Meisten bricht zugleich die Nässe trotz ihrer vier Ziegel dicken Wölbung und des trefflichen Zementes so heftig durch, daß es in ihrem Innern förmlich regnet.“9

Bereits 1853 mokierte sich ein Autor über die Baustellen-Touristen „[…] fahren auf zwei Tage auf den Semmering, kommen mit einer Tasche voll alter und neuer Wegweiser in Gloggnitz an, fahren zu dem Haupttunnel, eilen spornstreichs durch die Atlitzgräben nach Schottwien, haben in wenigen Stunden den Schneeberg, die Rax, den Göstritz mit den Augen erstiegen, eilen über Klamm oder zu Wagen auf der Chaussée nach Reichenau, kehren am Eingange in das Höllenthal nach Gloggnitz zurück, um den Abendtrain nicht zu verfehlen und zur rechten Zeit in Wien einzutreffen.“10

Heftige Kontroversen entzündeten sich an der Frage, ob Lokomotiven einen Zug über die starken und langen Steigungen transportieren konnten. In seiner 250 Seiten umfassenden, 1844 publizierten Studie über die Baltimore-Ohio Eisenbahn hatte sich Ghega in zwei Abschnitten mit den Lokomotiven in Nordamerika und deren Leistungen – als Ingenieur und Mathematiker – genauestens auseinandergesetzt. Ghega war überzeugt, dass normale Lokomotiven die Steigung am Semmering bewältigen konnten. Anfang Juli 1851 ließ er daher probehalber eine Lokomotive der Südbahn einen bereits fertigen Abschnitt mit einer Steigung 25 Promille erfolgreich befahren.11

Dennoch war 1850 eine Lokomotiv-Preisausschreibung initiiert worden. Vier Lokomotiven traten zu Wettbewerbsfahrten im August und September 1851 auf der Strecke Payerbach - Eichberg an. Das Ergebnis war, dass der Maschinenbau-Ingenieur Wilhelm Engerth beauftragt wurde, eine für den Semmering-Betrieb wirklich geeignete Lokomotive zu konstruieren. Die Preislokomotiven waren nämlich zu stark, zu schwer und daher unwirtschaftlich. Die ersten Engerth-Lokomotiven trafen bereits 1853 ein – die letzte war bis 1929 in Betrieb. Für die Bergfahrt und das Abbremsen bei der Talfahrt wurden zusätzliche Lokomotiven vorgespannt bzw. wurden zum Schieben eingesetzt.

Am 23. Oktober 1853 fand eine Fahrt auf der ganzen, aber noch eingleisigen Strecke mit Andreas von Baumgartner, Minister für Öffentliche Arbeiten, statt. Ab 17. Juli 1854 wurde die Semmeringbahn für den allgemeinen Personenverkehr freigegeben; der Güterverkehr wurde erst später zugelassen. Die gesamte Linie von Wien bis Triest wurde am 27. Juli 1857 eröffnet, drei Jahre vor Ghegas frühem Tod.

Autorin: Mag. Elisabeth Zeilinger ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Kartensammlung der Österreichischen Nationalbibliothek

Fußnoten:

1 Carl von Ghega: Malerischer Atlas der Eisenbahn über den Semmering, mit vorausgehender historisch-statistischer Uebersicht der im Betriebe stehenden Eisenbahnen in Oesterreich. Wien 1854. Volldigitalisat: http://data.onb.ac.at/rec/AC09897863 Lithografien von Ludwig Czerny. Die Vorlagen könnten von Imre Kertbeny (Imre Benkert) stammen. Vgl. dazu den Kommentar von Robert Wagner zum Faksimile: Malerischer Atlas der Eisenbahn über den Semmering (= Topographia Austriaca, 6) Graz 1989. S. 26.

2 Erzherzog Johann von Österreich. Landesausstellung 1982 Schloss Stainz, Bd. 1 Katalog. Graz 1982. S. 412.

3 Wolfgang Straub: Carl Ritter von Ghega. Wien 2004.

4 Carl Ghega: Malerischer Atlas der Eisenbahn über den Semmering. Wien 1854. S. 16.

5 Günter Dinhobl: Die Semmeringbahn. Eine Baugeschichte der ersten Hochgebirgsbahn der Welt. Wien, Köln, Weimar 2018. S. 26.

6 Harald Praschinger: Die Ingenieure kennen kein Hindernis. Planung und Bau der Semmeringbahn. In: Wolfgang Kos: Die Eroberung der Landschaft. Landesausstellung Schloss Gloggnitz 1992. Wien 1992. S. 489–502, 496f.

7 Barbara Allmann: Die Kehrseite des Mythos. In: Wolfgang Kos: Die Eroberung der Landschaft. Landesausstellung Schloss Gloggnitz 1992. Wien 1992. S. 503–508.

8 Melchior von Schickh: Anleitung zur zweckmäßigen Bereisung der Semring-Eisenbahn von Gloggnitz bis Mürzzuschlag. Wien 1851. S. 8.

9 Andreas Schumacher: Der Führer über den Semmering. Vollständige Beschreibung der Natur- und Kunstwunder auf der Eisenbahn von Gloggnitz nach Mürzzuschlag. Wien 1852. S. 36 und 42.

10 Theodor Gettinger: Zwei Tage auf dem Semmering. Wien 1852. S. 92. Göstritz ist eine alte Bezeichnung für den Sonnwendstein.

11 Dinhobl: Semmeringbahn, S. 121.