Auch diesen Sommer finden wieder jährliche Revisionsarbeiten statt, daher bleiben die Lesesäle am Standort Heldenplatz und in allen Sammlungen von Freitag, 25. Juli bis Dienstag, 5. August 2025 geschlossen.

Aufgrund der Abschaltung des Bestellsystems können von Donnerstag, 24. Juli 2025, 16 Uhr bis Dienstag, 5. August 2025, 16 Uhr keine Medienbestellungen angenommen werden. Ab Mittwoch, 6. August 2025 gelten dann wieder die regulären Öffnungszeiten.

Der Studiensaal der Albertina ist von 15. Juli bis 15. August geschlossen. Während dieser Zeit (ausgenommen 25. Juli bis 5. August) werden bestellte Medien des Albertinabestandes zweimal wöchentlich (Montag und Donnerstag) in die Lesesäle der Nationalbibliothek am Heldenplatz transportiert und können dort verwendet werden.

Ab 1. August 2025 öffnet der Prunksaal bereits um 9 Uhr.

Aufgrund einer Veranstaltung bleibt der Prunksaal am 4. August 2025 ganztägig geschlossen.

Der Balkon als politische Bühne: Die ikonische Fotografie von Erich Lessing vom Österreichischen Staatsvertrag 1955

Forschung

Die Balkonszene als Bildikone und Identitätssymbol - wie entstand dieses Foto und was macht es so bedeutungsvoll und faszinierend bis heute?

Autor: Uwe Schögl

Am 15. Mai 1955 um 11.30 Uhr wurde der Österreichische Staatsvertrag im Marmorsaal des Wiener Oberen Belvedere unterzeichnet. Mit den berühmten Worten von Außenminister Leopold Figl am Ende der Unterzeichnungszeremonie „Österreich ist frei“ war der Neubeginn Österreichs als souveräner Staat im völkerrechtlichen Sinne besiegelt. Formell trat der Staatsvertrag am 27. Juli 1955 in Kraft. Unabhängig von diesem verabschiedete der Nationalrat am 26. Oktober 1955 per Verfassungsgesetz die „immerwährende Neutralität“ nach Schweizer Vorbild.1 Auf diesen Säulen basierend ebenso auf der Grundlage der Unabhängigkeitserklärung am 27. April 1945, die als Geburtsstunde der Zweiten Republik gilt, ist die Staatsform Österreichs bis zum heutigen Tage definiert.

Siebzig Jahre nach der Vertragsunterzeichnung besitzt dieses Staatsmodell ungebrochen einen hohen Identifizierungswert im Lande. Vor allem die Präsentation der Staatsvertragsurkunde vom Balkon des Oberen Belvedere durch Außenminister Leopold Figl für die im Schlossgarten versammelte Menschenmenge hat sich in die Geschichtsbücher eingeschrieben.

Das politische Gesamtereignis des Staatsvertrags am 15. Mai 1955 fand in nationalen wie in internationalen Zeitungen, Zeitschriften und Magazinen ein enormes Medienecho und entfaltete eine breite Wirkungsgeschichte. Der damals florierenden Fotoreportage kam eine zentrale Rolle zu, die die Medien mit fotografischen Aufnahmen belieferte. Es kam eine Vielzahl von Fotografen in das Belvedere um der Präsentation des Staatsvertrags vom Balkon beizuwohnen, neben Erich Lessing, Fritz Kern, Franz Votova, Franz Fink, u.v.a. Sie platzierten sich an den unterschiedlichsten Standorten im Belvederegarten, zum Balkon hatten sie keinen Zutritt. Dieses Ereignis wurde ausschließlich in Schwarz-Weiß-Fotografien festgehalten, eine Dokumentation in Farbe ist nur in Filmaufnahmen der Austria Wochenschau überliefert.2 Die verschiedenen Bildszenen dieser „Balkonpräsentation“ wurden von Beginn an in der österreichischen Berichterstattung aus dem Zusammenhang gerissen, avancierten aber im Laufe der Zeit durch den ständigen Gebrauch in Jubiläumsausgaben, auf Plakaten und in Schulbüchern zum Symbolbild für die Unabhängigkeit Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg.3

Dieser Beitrag widmet sich nun jener fotografierten Balkonszene, die heute als ikonisches Foto vom Staatsvertrag gilt und von Erich Lessing gemacht wurde. Erstmals soll hier die Entstehung dieser Aufnahme dargestellt werden, ergänzt mit der persönlichen Sichtweise des Fotografen, um die Bedeutung von Fotografie für die Geschichtsvermittlung nachvollziehbar zu machen.

Das lange Warten auf den Staatsvertrag

Die Verhandlungen für die Bildung eines neuen Staates nach der NS-Diktatur begannen zwei Jahre nach Kriegsende 1947 und verliefen sehr zäh. Österreichische Regierungsvertreter und die Alliierten Mächte aus Frankreich, England, den USA und der Sowjetunion nahmen Beratungen auf, unter welchen völkerrechtlichen Rahmenbedingungen Österreich ein völlig souveräner Staat werden sollte. Erst nach hunderten von Verhandlungsrunden und den geänderten Rahmenbedingungen, der Teilung Deutschlands ab 1949, der bilateralen Annäherung der Sowjetunion unter Nikita Chruschtschow, der den ebenfalls neuen US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower möglichst rasch treffen wollte, schien 1955 eine Lösung der Österreich-Frage möglich. Wesentliche Impulse kamen von der couragierten Reise einer österreichischen Regierungsdelegation mit Bundeskanzler Julius Raab, Vizekanzler Adolf Schärf und Staatssekretär Bruno Kreisky im April 1955 nach Moskau und der daraus resultierenden Unterzeichnung des Moskauer Memorandums.4 Dann ging alles sehr schnell und der Abschluss für einen Österreichischen Staatsvertrag war zum Greifen nahe. Vom 2. bis 12. Mai 1955 tagte die sogenannte Botschafterkonferenz in Österreich mit den akkreditierten Botschaftern der vier Alliierten Mächte und Außenminister Leopold Figl, Staatssekretär Bruno Kreisky samt Vertretern des Bundeskanzleramtes. Die französische „Le Monde“ meldete am 9. Mai, dass tags davor die drei westlichen Außenminister übereingekommen seien, die Ministerkonferenz am kommenden Freitag, den 13. Mai in Wien abzuhalten, dem Moskau auch zugestimmt hat.5 An diesem Tag sind abends die Außenminister aus den USA, John Foster Dulles, Großbritannien, Harold Macmillan, und der Französischen Republik, Antoine Pinay, in Wien eingetroffen und wurden von Leopold Figl und Bruno Kreisky mit allen Ehrenkompanien bei ihrer Ankunft am Flughafen empfangen. Der sowjetische Außenminister Wjatscheslaw M. Molotow reiste erst nach Abschluss des Warschauer Paktes nach Wien, wo er am 14. Mai am Flugplatz in Bad Vöslau landete.

Schloss Belvedere – Letzte Vorbereitungen

Für die Staatsvertragsunterzeichnung war Sonntag, der 15. Mai, fixiert worden. Ursprünglich sollten alle Feierlichkeiten, die Staatsvertragsunterzeichnung und das nachfolgende Dinner im Schloss Schönbrunn ausgerichtet werden. Dies wurde kurzfristig geändert, um eine Kollision bei den Vorbereitungen für den abendlichen Festakt zu vermeiden. „Die Presse“ titelte im Aufmacher vom 8. Mai 1955: „Unterzeichnung im Schloss Belvedere. Großer Staatsempfang in Schönbrunn“.6

Die Vorbereitungen im Oberen Belvedere für die Durchführung des Staatsaktes begannen spätestens am 9. Mai. Im Innenbereich mussten umfassende Adaptierungen vorgenommen werden, zudem waren die Bombenschäden während des Zweiten Weltkriegs nicht unbeträchtlich. Der große Marmorsaal im Obergeschoß des Schlosses wurde als Unterzeichnungssaal bestimmt, der nun für den Staatsakt vorbereitet und mit Tischen und Stühlen und einer Tontechnik bestückt wurde. Alles wurde gesäubert und auf Hochglanz gebracht, nichts sollte dem Zufall überlassen werden.7

Bereits die mediale Vorberichtserstattung widerspiegelte das enorme internationale Interesse am Festakt, sodass für die zu erwartenden Medienvertreter mehrstufige Holztribünen im Marmorsaal errichtet wurden: „Die Hälfte des [Marmor]Saals war für Presse-, Rundfunk- und Photoreporter reserviert.“8

Auch außerhalb des Schlosses war im Park für die Medienvertreter aus aller Welt ein abgesperrter Bereich reserviert worden. Am Morgen des 14. Mai waren die Vorbereitungen im Oberen Belvedere abgeschlossen. An diesem Tag war um 11 Uhr eine Generalprobe angesetzt, zu der 2.000 Schaulustige gekommen waren, und die dann doch kurzfristig abgesagt wurde.9

Unter welchem enormen Zeitdruck die organisatorischen Vorbereitungen vor Ort stattfanden zeigen Details vom geplanten Zeremoniell. Noch am 12. Mai 1955 war der genaue Zeitpunkt der Staatsvertragsunterzeichnung nicht endgültig fixiert und der Personenkreis, der zur Unterzeichnung geladen werden sollte, vom Bundeskanzleramt – Auswärtige Angelegenheiten nicht endgültig genehmigt worden.10 Am Tag der Vertragsunterzeichnung war alles geregelt und Bundeskanzler Raab, Vizekanzler Schärf und Außenminister Figl konnten pünktlich die Teilnehmer der Signatarstaaten um 11 Uhr im Marmorsaal begrüßen. Kurz vor 11.30 Uhr wurden die Außenminister und ihre Botschafter zum großen, mehr als sechs Meter langen Unterzeichnungstisch gebeten. Nach der Siegelung des Vertrags hielten die Außenminister ihre Ansprachen, die Leopold Figl mit den berühmt gewordenen Worten „Österreich ist frei!“ beendete.

Der Balkon als Bühne

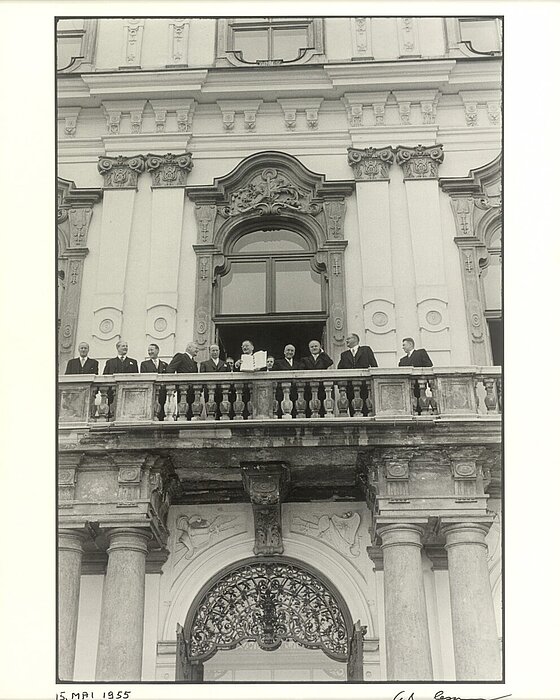

Um 12 Uhr begannen in ganz Österreich die Glocken zu läuten. Großer Jubel brach unter den wartenden Menschen im Belvederegarten aus, als die Unterzeichner sukzessive den stadtseitigen Balkon vor dem Marmorsaal betraten. Auch die Pressevertreter und Pressefotografen hatten sich im Schlossgarten für diesen Moment platziert, unter ihnen auch Erich Lessing. Auf den Balkon wurde Leopold Figl von Bundeskanzler Julius Raab, Vizekanzler Adolf Schärf und den vier alliierten Außenministern und den weiteren Delegierten der Signatarstaaten begleitet. Dann öffnete Leopold Figl das dreihundertseitige Vertragswerk, das in grünem Leder mit dem Österreichischen Bundeswappen versehen war, und präsentierte auf der Brüstung des Balkons der ganzen Welt jene Doppelseite der Urkunde, die die Unterschriften der jeweiligen Außenminister samt den roten Siegelungen beinhalteten.11 Der Balkon des Schlosses wurde nun zur Bühne der Politik und zu jenem identitätsstiftenden Ort, wo Österreich seine volle Souveränität zurückerhalten hatte.

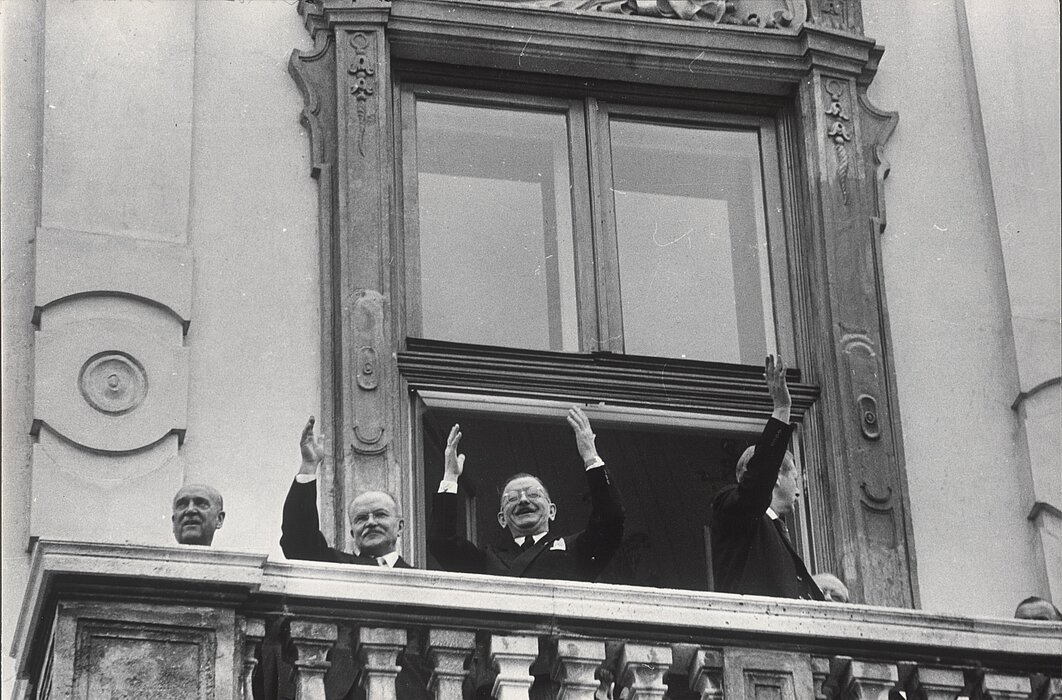

Nach Beendigung dieser Balkonszene bat der Bundeskanzler die politischen Delegationen unter Ausschluss der Pressevertreter in den Westflügel des Schlosses, wo mit Champagner auf den unterschriebenen Vertrag angestoßen wurde. Da die Jubelrufe im Belvederegarten weiter anhielten, traten die Außenminister auch dort am Balkon des Westflügels (Oktogon) auf, um sich der Menge zu zeigen. Erich Lessing war auch hier der „rasende“ Fotograf, der vom Garten vor dem Mittelbalkon nun zum stadtseitigen Westflügel eilte, um auch diese Szenerie festzuhalten.

Kurz vor 13 Uhr verließen die ausländischen Delegationen das Belvedere im Autokonvoi Richtung Hofburg, wo sie von Bundespräsident Theodor Körner zum „Dejeuner“ empfangen wurden. Die Vertragsfeierlichkeiten wurden abends bei einem Galaempfang im Schloss Schönbrunn abgeschlossen.

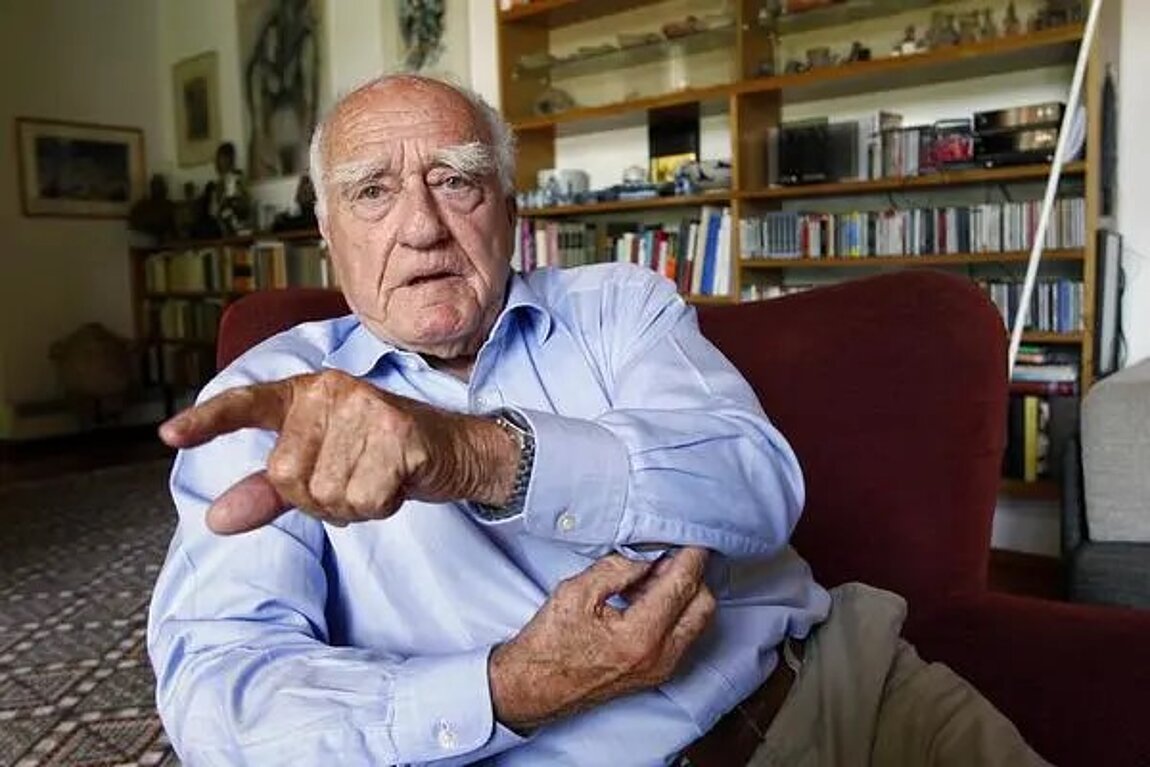

Erich Lessing und Magnum Photos

Erich Lessing wurde am 13. Juli 1923 in Wien in eine jüdische Familie geboren und wuchs in der Wiener Josefstadt auf. 1939 gelang ihm die Flucht vor den Nationalsozialisten nach Palästina.

Dort studierte er Funktechnik, arbeitete als Taxifahrer und Karpfenzüchter in einem Kibbuz und unternahm die ersten Schritte als Fotograf. 1947 kehrte er nach Wien zurück und schaffte gleich bei der amerikanischen Nachrichtenagentur Associated Press den Durchbruch als Pressefotograf. 1951 wurde er Mitglied der berühmten in Paris und in New York ansässigen Fotoagentur Magnum Photos. Die Novität der 1947 in Paris gegründeten Fotoagentur bestand darin, dass sie von den weltbesten Reportagefotograf*innen als selbständig agierendes Fotografenkollektiv geführt wurde.12 Unabhängig von den rein kommerziell agierenden Bildagenturen und Bildredakteur*innen wurde Magnum Photos durch die hohe ästhetische Bildqualität ihrer Fotografien zur weltberühmten wie legendären Agentur für Reportage- und Dokumentarfotografie bis zum heutigen Datum.13

Als die Karriere von Erich Lessing bei Magnum Photos begann, erlebte die Reportagefotografie eine Hochblüte. Seine Fotoreportagen erschienen in den bedeutendsten Zeitschriften, in Life, Paris Match, Epoca, Time, Stern und vielen anderen mehr.

Im Alter von 95 Jahren verstarb Erich Lessing 2018 in Wien mit den höchsten Auszeichnungen, dem französischen „Prix Nadar” (1967), dem „Großen Österreichischen Staatspreis für künstlerische Photographie“ (1997) und für seine weiteren Verdienste als Buchautor und Herausgeber von über sechzig Buchproduktionen.14

Der lange Weg zur Balkonszene

Das Staatsvertragsereignis war für Erich Lessing „etwas Besonderes“ so in seiner Rückblende im Mai 2015, und es „war klar, dass ich in Wien sein muss bei diesem Ereignis … international gesehen, war das ein kleines Ereignis“.15 So kam es, dass Lessing selber seine Staatsvertrags-Reportage seiner Fotoagentur Magnum Photos angeboten hatte, obwohl sein Terminplan zu den politischen Schauplätzen in der Welt eng getaktet war. Wenige Tage vor dem großen Ereignis in Wien fotografierte Lessing auf der Insel Kreta16 und unmittelbar nach dem Wiener Staatsvertrag ging es nach Belgrad zum entscheidenden Nachkriegstreffen zwischen Nikita Chruschtschow und Ministerpräsident Nikolaj Bulganin.17

Der große Tag des Staatsvertrags am 15. Mai 1955 begann, so in der Erinnerung des Magnum-Fotografen Lessing, sehr früh im Bundeskanzleramt wo „ich mit Figl und Raab gewartet (habe), ob Molotow kommt oder nicht. Er war zuvor in Warschau bei der Unterzeichnung des Paktes. Das Aufatmen war groß, als die Limousinen endlich am Ballhausplatz einfuhren. Julius Raab sagte nur: ‘Da kommt er‘."18

Dann war ein schneller Ortswechsel in den Garten des Belvedere notwendig, was sich auf der Fahrt dorthin als schwierig gestaltete: „Der ganze Weg vom Bundeskanzleramt über den Alliierten Rat bis zum Belvedere war vollgestopft“. Dann, endlich im Belvedere angekommen, war dort bereits „eine gelöste Stimmung. Die Leute haben gefeiert.“19 Lessing nutzte die Zeit in der Erwartung auf die Balkonszene, um die Stimmungslage der wartenden Besucher*innen bildmäßig einzufangen. Um 12 Uhr war es für die Balkonszene so weit. Nun galt es den idealen Standort für die zu entstehende ikonische Aufnahme zu finden.

Die wenigen Sekunden zum perfekten Foto

Erich Lessing erkannte, dass es für dieses einzigartige Ereignis mehr als nur einer reinen dokumentarischen Bilddarstellung bedurfte. Der politischen Inszenierung sollte eine adäquate Bildinterpretation zur Seite gestellt werden. Im Gegensatz zu seinen Fotografenkollegen wählte er nicht die Schrägsicht von der Gartenseite her mit Blick auf den Balkon, was eine viel bessere Übersichtlichkeit der Szenerie am Balkon ergeben hätte, sondern er entschied sich für den Standort genau in der Mitte unterhalb des Balkons. Mit einer handlichen Kleinbildkamera hatte Lessing sich in Stellung gebracht, bestückt mit mehreren Schwarz-Weiß-Rollfilmen im Gepäck. Zwar war diese Stelle im Belevederegarten unterhalb des Balkons bildmotivisch aufgrund der Untersicht auf die Fassade des Schlosses nicht ganz optimal, doch dies ermöglichte es Lessing, den von Leopold Figl präsentierten Staatsvertrag genau in die Bildmitte seiner Aufnahme zu positionieren: der Mittelpunkt des Ereignisses, also die Staatsvertragsurkunde, ist zugleich der Bildmittelpunkt der Fotografie.

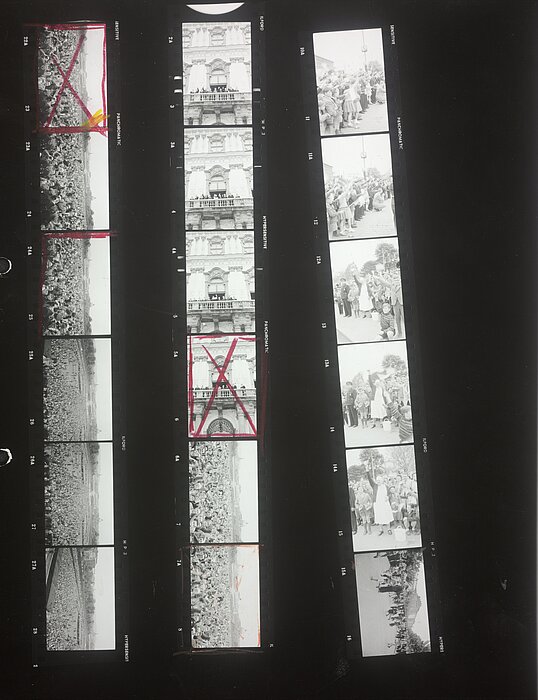

Die Fotosequenz zum ikonischen Balkonfoto lief in wenigen Sekunden ab. Lessing drückte viermal auf den Auslöser. Die genaue Abfolge der Aufnahmen sieht man auf den Kontaktkopien, wo die kleinen Filmnegative im (positiven) Kontaktabzug sichtbar gemacht werden.

Dies war das obligate Verfahren der Zeit, so auch für Lessing, um die Chronologie des szenischen Ablaufs „sichtbar“ zu machen.

Die erste Aufnahme der Balkonszene zeigt die zum Publikum winkenden Außenminister.

Die drei folgenden Aufnahmen zeigen, wie Außenminister Leopold Figl das Vertragswerk öffnet und auf der Balkonbrüstung präsentiert. Den letzten „click“ der Balkonserie hat Erich Lessing auf der Kontaktkopie ausgewählt und mit einem kräftigen Rot markiert: Dieses ist heute das berühmte ikonische Staatvertragsfoto. Die Markierung in der Kontaktkopie bedeutet, dass nur dieses Motiv zukünftig für die Medien verwendet werden darf.

Zum Abschluss machte Erich Lessing einen abrupten Schwenk mit seiner Kamera Richtung Belvederegarten, um die jubelnde Menschenmenge zeitgleich einfangen zu können.

In diesem Entstehungsprozess und Auswahlverfahren entstand das ikonische Foto des Staatsvertrags.

Das ikonische Foto des Staatsvertrags

Fünfzig Jahre nach dem Staatsvertragsereignis hat Erich Lessing 2005 einen speziellen und großformatigen Abzug (52 x 41,3 cm) erstellt, signiert und datiert. Diese Fotografie wurde anlässlich des Besuchs von Erich Lessing im Jahre 2005 dem damaligen Bundespräsident Heinz Fischer als Schenkung überreicht.20

Diese Ausarbeitung zeigt ein weiteres Spezifikum von Magnum Fotos. Das Bildmotiv ist schwarz umrahmt, also das Negativ ist vollständig ohne Bildbeschneidung wiedergegeben. Dies demonstriert zum einen die hohe bildästhetische Meisterschaft des Fotografen, andererseits sehen wir eine authentische Aufnahme, so wie das Ereignis vor den Augen des Fotografen abgelaufen ist. Dies war für Lessing besonders wichtig, wie sein Biograph hinweist, denn „sein [Lessings] Interesse gehört den Menschen und Dingen und deren sozialer Bedeutung vor seiner Kamera … er selbst (möchte) dahinter unsichtbar bleiben.“21 Gerade dieses spezielle Ethos von Erich Lessing, die fotografische Ästhetik mit einem soziologischen Auge und dem hohen Maß an Integrität zu verbinden, erklärt vermutlich auch seine Wirkungsweise als das ikonische Staatsvertragsfoto.

Die komplette Staatsvertragsreportage vom 15. Mai 1955 titulierte Erich Lessing lapidar mit „Vienna Peace Treaty“, versehen mit der Seriennummer „LE 1955-2“, die aus zwölf Kontaktabzügen besteht.22 Diese als auch die gesamte Reportagefotografie von Erich Lessing von 1945 bis 1970 ist seit 2016 Teil des UNESCO Weltdokumentenerbes23, das in Bildarchiv und Grafiksammlung der Österreichischen Nationalbibliothek verwahrt und online zugänglich ist.

Über den Autor: Mag. Uwe Schögl ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in Bildarchiv und Grafiksammlung der Österreichischen Nationalbibliothek.

Fußnoten:

1 Der Beschluss vom österreichischen Nationalrat zur Neutralität erfolgte gegen die Stimmen des VdU, des Vorläufers der FPÖ. https://hdgoe.at/staatsvertrag (23.4.2025)

2 Staatsvertrag im Farbfilm der Austria Wochenschau: https://mediawien-film.at/film/362/ (23.4.2025)

3 Einen Überblick zur Verwendung der Fotografien der Balkonszene in den österreichischen Medien im Laufe der Zeit siehe: https://warofpictures.univie.ac.at/staatsvertrag/medienspecial (23.4.2025)

4 Hans Petschar, Michaela Pfundner: Ein Jahrhundert in Bildern. Österreich 1925–2025. Graz/Wien 2025, S. 105–110.

5 Zit. n. Verena Traeger: Der Staatsvertragssonntag, in: Das Neue Österreich. Die Ausstellung zum Staatsvertragsjubiläum 1955/2005. Ausst.Kat. Oberes Belvedere, Wien 2005, S. 150f.

6 Die Presse 8.5.1955, S. 1.

7 Zur detaillierten Darstellung dieser Vorbereitungstätigkeiten siehe: Verena Traeger (2005), S. 152f.

8 Süddeutsche Zeitung 16. Mai 1955, zit. n. Verena Traeger (2005), S. 156.

9 Österreichische Volksstimme 15.5.1955, S. 1.

10 Gedächtnisprotokoll des Bundeskanzleramts, Auswärtige Angelegenheiten (Zl.3637-Pr.1a/55), zit. n. Verena Traeger (2005), S. 151.

11 Leopold Figl setzte als einziger Unterzeichner seine Unterschrift mit grüner Tinte unter den Staatsvertrag.

12 Zu den berühmtesten Magnum-Fotograf*innen zählen Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, David Seymour, darunter die drei Österreicher*innen Ernst Haas, Erich Lessing und Inge Morath.

13 Ausstellung in Wien: FotoArsenalWien: Magnum. A World of Photography, 22. März 2025–1. Juni 2025, https://www.fotoarsenalwien.at/de/ausstellung/magnum-a-world-of-photography (23.4.2025)

14 Alistair Crawford: Erich Lessing. Vom Festhalten der Zeit. Reportage-Fotografie 1948–1973. Wien 2002, S. 11.

15 Interview Michael Völker mit Erich Lessing: Das Getöse der Welt dringt selten herein, in: Der Standard, online. 15. Mai 2015 https://www.derstandard.at/story/2000015811438/erich-lessing-das-getoese-der-welt-dringt-selten-herein (23.4.2025)

16 Fotonachlass Erich Lessing ÖNB/Bildarchiv. Sign.: Inv. LE 1955-1 mit alter Bezeichnung CRETE.

17 ÖNB, Bildarchiv, Sign.: LE 1955-3. Dieses Treffen fand vom 26. Mai bis 2. Juni 1955 statt.

18 Siehe Anm. 15: https://www.derstandard.at/story/2000015811438/erich-lessing-das-getoese-der-welt-dringt-selten-herein (23.4.2025)

19 Wie Anm. 15 und 18.

20 ÖNB, Bildarchiv, Sign. Pk 5927,1.

21 Alistair Crawford: Erich Lessing. Vom Festhalten der Zeit. Reportage-Fotografie 1948–1973. Wien 2002, S. 11.

22 ÖNB, Bildarchiv: Sign. LE 1955-2-1 bis LE 1955-2-12.

23 Erich Lessing: Internationale Reportagefotografie 1945–1970 https://www.unesco.at/kommunikation/dokumentenerbe/memory-of-austria/verzeichnis/detail/article/erich-lessing-internationale-reportagefotografie-1945-1970 (23.4.2025)