Auch diesen Sommer finden wieder jährliche Revisionsarbeiten statt, daher bleiben die Lesesäle am Standort Heldenplatz und in allen Sammlungen von Freitag, 25. Juli bis Dienstag, 5. August 2025 geschlossen.

Aufgrund der Abschaltung des Bestellsystems können von Donnerstag, 24. Juli 2025, 16 Uhr bis Dienstag, 5. August 2025, 16 Uhr keine Medienbestellungen angenommen werden. Ab Mittwoch, 6. August 2025 gelten dann wieder die regulären Öffnungszeiten.

Der Studiensaal der Albertina ist von 15. Juli bis 15. August geschlossen. Während dieser Zeit (ausgenommen 25. Juli bis 5. August) werden bestellte Medien des Albertinabestandes zweimal wöchentlich (Montag und Donnerstag) in die Lesesäle der Nationalbibliothek am Heldenplatz transportiert und können dort verwendet werden.

Aufgrund einer Veranstaltung bleibt der Prunksaal am 4. August 2025 ganztägig geschlossen.

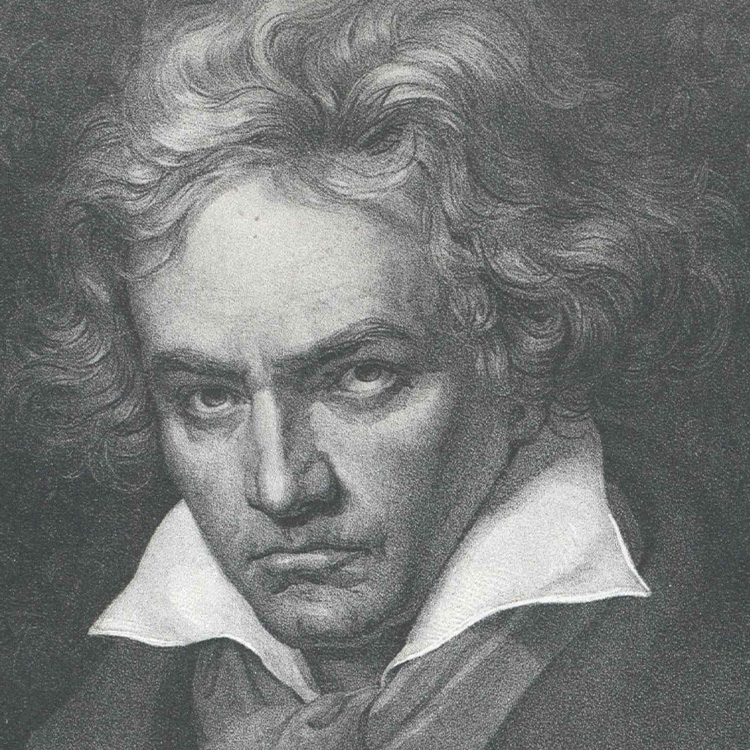

Beethoven. Menschenwelt und Götterfunken

Forschung

Ausstellung im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek, 19.12.2019 – 19.4.2020

Autor: Thomas Leibnitz

Das „runde“ Jubiläum Ludwig van Beethovens, der 250. Geburtstag im Jahr 2020, mag den Anstoß liefern, über die Bedeutung dieses überragenden Musikgenies für die Gegenwart neu nachzudenken. Freilich: Über wenige Komponisten wurde mehr geschrieben, wenige sind für breite Schichten der Bevölkerung ein derart klar umrissener und präsenter Begriff, wenige gehören so wie er dem Himmel unantastbarer und unhinterfragter Klassizität an.

Aber gerade hier mag eine erste Begründung für erneutes Fragen und Kennenlernen zu finden sein! Denn Klassizität kann auch abschotten und isolieren, sie kann den direkten Zugang verbauen. Der Klassiker Beethoven – er verkörpert sich im abstrakten Weiß zahlloser Beethoven-Büsten, im dunklen Bronzeton imposanter Beethoven-Denkmäler, die stets den trotzigen und in sich gekehrten Einzelgänger zeigen, abweisend aus Überlegenheit. Vermitteln uns diese Statuen wirklich den realen Beethoven, der mit solchem Gesichtsausdruck, gehüllt in mäßig gepflegte Gewandung, durch die Straßen Wiens geht und dabei wohl weniger den Eindruck eines Titanen, sondern eher den eines Sonderlings erweckt? Dies tun die Büsten und Statuen nicht, und sie wollen es auch nicht. Sie sind die Requisiten des übermächtigen Beethoven-Kultes des 19. Jahrhunderts, der die Idolatrie rund um diesen Komponisten auf eine nie dagewesene Höhe trieb. 1903, knapp nach dem Ende dieses Jahrhunderts und noch ganz von seinem Geist erfüllt, schreibt Romain Rolland einen regelrechten Hymnus auf Beethoven, der – wohl kaum unbewusst – den verehrten Komponisten mit fast sakraler Inbrunst anspricht: „O Beethoven! Andere haben vor mir die Größe deines Künstlertums gepriesen, du aber bist mehr als der erste unter allen Musikern, du bist die Verkörperung des Heldentums in der ganzen modernen Kunst, du bist der größte und beste Freund der Leidenden, der Kämpfenden. Wenn das Elend der ganzen Welt uns überwältigt, dann nahst du dich uns, wie du dich einer trauernden Mutter nahtest, dich wortlos ans Klavier setzest und der Weinenden Trost reichtest in dem Gesang deiner ergebenen Klage. […] Du gibst uns deine Tapferkeit, deinen Glauben daran, dass der Kampf Glück ist, dein Bewusstsein der Gottähnlichkeit.“

Eine solche Gestalt, so mag sich mancher denken, ist zweifellos in höchstem Maß verehrungswürdig – aber als Mitmensch mit seinen Schwächen und Kanten wird sie nicht erlebbar. Nun sind die Beethoven-Hymnen eines Richard Wagner, eines Romain Rolland, eines Stefan Zweig sicherlich ein Stück Vergangenheit, aber die gefühlte „Größenordnung“ Beethovens geben sie noch immer vor. Daran hat auch die moderne Biographik nur wenig geändert, die (im Falle Beethovens ebenso wie im Falle sämtlicher Größen der Musikgeschichte) bestrebt ist, auch die ungeschönten Fakten auf den Tisch zu legen, die „Meister“ von ihren Sockeln zu holen und sie in ihrem vielfach un-titanischen Streben nach Geld, Positionen und Erfolg zu zeigen, die Brüchigkeit ihrer Beziehungen zu analysieren und ihre mannigfaltige Verflechtung mit zeittypischen Tendenzen politischer und ideologischer Art zu beleuchten. Wenn das darin Vorgelegte auch alles richtig ist – in manchen Fällen mag freilich die Lust am „Vom-Sockel-Stürzen“ zu Übertreibungen verleiten – , so erklärt das „Menschliche“ allein doch keineswegs die exzeptionelle Position der Dargestellten in der öffentlichen Wahrnehmung. Diese hat, so trivial es klingen mag, nun doch in erster Linie mit der Qualität der künstlerischen Hervorbringungen zu tun, und auf diesem Gebiet tut sich die Geschichtsschreibung noch schwerer als auf dem Feld der biographischen Fakten, bei denen man immerhin auf die Empirie des „richtig“ und „falsch“ bauen kann. Künstlerische Größe ist hingegen eine äußerst schwer fassbare Kategorie.

Beethoven zählt heute fraglos zu den Gestalten des klassischen „Kanons“ der Musik – und ebenso fraglos zu den maßgeblichsten. Es überschreitet den Rahmen dieser Überlegungen, das Zustandekommen dieses Kanons nachzuzeichnen; im Rahmen eines sehr komplexen historischen Prozesses, zu dem auch die Etablierung eines vorwiegend aus historischen Werken bestehenden Konzert- und Opernrepertoires gehört, kam es zum breiten Konsens über die unbestrittene Meisterschaft von Komponisten wie Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven und noch vielen weiteren. Die Akzeptanz dieses Kanons hat Folgen für das Rezeptionsverhalten heutiger KonzertbesucherInnen: Sie gehen davon aus, dass ihnen bei Werken des Kanons kein Qualitätsurteil zusteht, dass vielmehr von ihnen verlangt wird, sich des Gehörten als würdig zu erweisen. In Relation zu früheren Zeiten findet eine „Umkehr der Beweislast“ statt: Es gilt nicht mehr die „Bringschuld“ des Komponisten, der sich bemüht, das Gefallen und die Zustimmung seines Publikums zu erringen, sondern die „Holschuld“ des Hörers und der Hörerin, der sich – angeleitet von einer Analyse im Programmheft – bemüht, das Gebotene zu „verstehen“ und im Falle des Missfallens die Schuld bei sich und seinem Unvermögen sucht. Allenfalls ist über die Qualität der Interpretation zu urteilen. Also steht Beethoven, einer der Hauptkomponisten des klassischen Kanons, weiterhin unverrückbar und unangreifbar auf dem imaginären Sockel der Klassizität – ungeachtet der denkmalstürmenden Aktivität mancher Biographen, die den „Menschen Beethoven“ in seinen Schwächen und Begrenzungen zeigen.

Damit ist das thematische Spannungsfeld dieser Ausstellung umrissen, die Fallhöhe zwischen „Götterfunken“ und „Menschenwelt“, in der sich Beethoven bewegt und innerhalb derer sein Dasein und seine historische Erscheinung zu erfassen ist. Die Präsentation versucht – im Bewusstsein der Unzulänglichkeit solcher Versuche – den Beethoven der Gipsbüsten und Bronzedenkmäler als einen Künstler erlebbar zu machen, der in vielfältigem Kontakt mit seiner Mitwelt stand und in der Gestaltung dieser Kontakte authentische Facetten seiner Persönlichkeit zu erkennen gibt. Kein chronologisches Konzept liegt dieser Schau zugrunde; die thematischen Wegmarken beziehen sich jeweils auf bestimmte Menschengruppen, mit denen der Komponist zu tun hatte und die in ihrer Vielfalt zunächst die erste wichtige Erkenntnis vermitteln: Beethoven hatte zwar einzelgängerische Züge, aber dies hinderte ihn nicht an vielfachem und emotional sehr differenziertem Austausch mit seiner Umgebung.

Ihren Ausgangspunkt nimmt die Ausstellung beim jungen Beethoven, der 1792 von Bonn nach Wien aufbricht, um dort sein Studium der Musik fortzusetzen – dass aus dem geplanten Studienaufenthalt ein Bleiben für sein gesamtes weiteres Leben werden wird, ahnt zu diesem Zeitpunkt noch niemand. In das Stammbuch, das die Bonner Freunde zum Abschied Beethovens verfassen, trägt sich auch Graf Ferdinand Waldstein ein, mit der prophetischen Formulierung: „Durch ununterbrochenen Fleiss erhalten Sie: Mozarts Geist aus Haydns Händen.“ Damit wird der einundzwanzigjährige Musiker erstmals in der direkten Verbindung mit Haydn und Mozart genannt – die „klassische Trias“ klingt an, obwohl Beethoven noch keines der Werke geschrieben hat, die ihm seinen Platz in der Musikgeschichte sichern. In Wien gestaltet sich Beethovens Verhältnis zu seinem Lehrer Haydn nicht völlig ungetrübt; Beethovens ungestümer Habitus und sein Selbstbewusstsein lassen seinen alternden Lehrer mitunter vom „Großmogul“ sprechen. Beethoven nimmt Unterricht bei mehreren Wiener Autoritäten, darunter Johann Georg Albrechtsberger und Antonio Salieri, er gibt aber auch Unterricht und zählt Carl Czerny und Ferdinand Ries zu seinen Schülern. Sehr charakteristisch für seine hohe Selbsteinschätzung ist sein Verhältnis zu seinen Wiener Mäzenen, die bereit sind, für den bloßen Verbleib Beethovens in Wien dem Komponisten eine jährliche Rente auszuzahlen. Unter diesen Mäzenen nimmt Erzherzog Rudolph, der Bruder des Kaisers, eine Sonderstellung ein: In den Briefen an ihn zeigt Beethoven eine Haltung des Respekts, die nicht nur durch die hohe Stellung seines Gegenübers, sondern auch von persönlicher Wertschätzung bestimmt ist. Als weniger respektvoll erweist sich Beethovens Tonlage in den Briefen an Wiener Musiker und Freunde, darunter an den Hofbeamten Nikolaus Zmeskall von Domanovecz, in denen er zahlreiche Proben seines grimmigen und nicht immer dezenten Humors gibt. Als Zeugnis schwärmerischer Leidenschaft gilt Beethovens Brief an die „unsterbliche Geliebte“, dessen zwischen den Zeilen zu lesende Botschaft viel über die psychische Befindlichkeit des Schreibers selbst aussagt. In den Extrembereichen des Emotionalen schließlich finden wir Beethoven im Kampf um die Vormundschaft für seinen Neffen Carl, auch im Ringen um die Zuneigung des Knaben. Das Geschehen gipfelt 1826 im Selbstmordversuch Carls, der für Beethoven eine der größten Erschütterungen, auch eine der schmerzlichsten Niederlagen seines Lebens bedeutet.

All dies steht immer in Relation zum Beethoven des „Götterfunkens“, dem Komponisten von Meisterwerken, die ihre Lebens- und Überzeugungskraft bis in die Gegenwart bewiesen haben und durch zahlreiche Originalhandschriften vertreten sind.

Über den Autor: Dr. Thomas Leibnitz ist Direktor der Musiksammlung der Österreichischen Nationalbibliothek.

Literatur:

Thomas Leibnitz (Hg.): Beethoven. Menschenwelt und Götterfunken. Ausstellung der Österreichischen Nationalbibliothek, 19. 12. 2019 – 19. 4. 2020. Mit Beiträgen von Alexander Wolfshohl, Marc Strümper, Andrea Harrandt, Birgit Lodes, Eike Rathgeber, Michael Ladenburger, Ulrich Konrad, Julia Ronge, Christina Siegert, Joachim Reiber, Stefan Engl, Thomas Leibnitz, John D. Wilson, Claus-Christian Schuster. Salzburg: Residenz Verlag 2019. 255 S.