Aufgrund einer Veranstaltung bleibt der Prunksaal am Donnerstag, 4. September ab 18 Uhr geschlossen.

Aufgrund einer Veranstaltung bleibt der Prunksaal am Montag, 8. September ab 14 Uhr geschlossen.

Aufgrund einer Veranstaltung öffnet der Prunksaal am Donnerstag, 11. September 2025 erst um 10 Uhr.

Blogs

Dachstein – Das Verschwinden der Gletscher

Forschung

Das Schmelzen der Gletscher hat Friedrich Simony bereits vor 150 Jahren mit den ersten Fotografien am Dachstein nachgewiesen.

Autor: Uwe Schögl

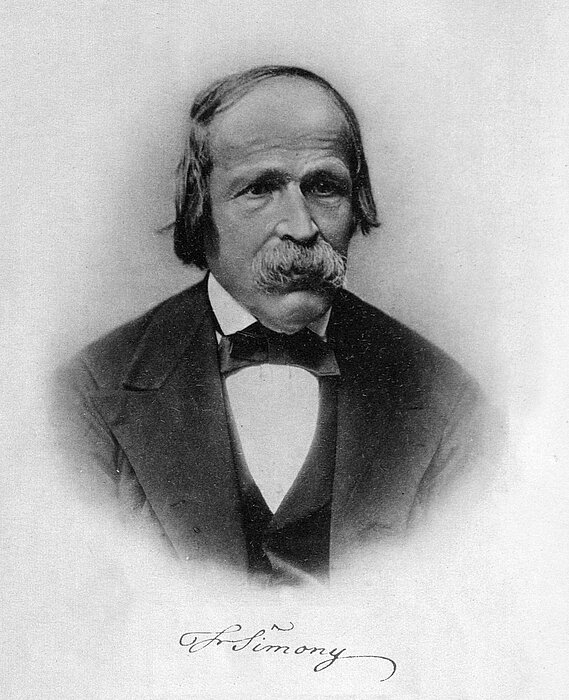

Fotografien, die das dramatische Verschwinden der Gletschermassen dokumentieren, sind heute Symbol für den menschengemachten Klimawandel. Die Erkenntnis über das Schmelzen der Gletscher wurde bereits um die Mitte des 19. Jahrhunderts von den Erdwissenschaftern im Alpenraum entdeckt und dokumentiert. Dies war der Beginn der Gletscherforschung, heute als Glaziologie bezeichnet, deren bedeutendster Pionier der aus Nordböhmen stammende Geograf Friedrich Simony (1813–1896) war.

Der Name Simony ist fest in die Gletscherforschung am Dachstein eingeschrieben, die er 1840 begann. Seine Forschungen beendete er mit der letztmaligen Besteigung des 2.995 Meter hohen Dachsteingipfels 1885 im Alter von 72 Jahren. Das gesamte Forscherleben widmete Simony dem Dachstein und dem Salzkammergut; seine neuen Erkenntnisse schloss er mit der monumentalen, dreibändigen Dachstein-Monografie 1889 ab.1

Simonys Forschungsansatz war ein ganzheitlicher, und mit seiner neuen, ja interdisziplinären Herangehensweise wurde er auch zum Begründer mehrerer Wissenschaftsdisziplinen. Simony war der erste, der Kartografierungen von Bergen erstellte, konkret rund um Hallstatt, und deren Höhenmessungen heute noch für Wanderkarten ein unentbehrliches Hilfsmittel darstellen. Er gilt auch als Wegbereiter der angewandten Limnologie hierzulande, die er mit systematischen Tiefenseemessungen seit 1844 am Hallstättersee startete und sukzessive auf die Salzkammergutseen ausdehnte.2 1847 führte er meteorologische Beobachtungen im Dachsteingebiet ein. Sehr früh fanden Simonys Forschungen höchste Anerkennung und am 19. April 1851 wurde er von Kaiser Franz Joseph zum ordentlichen Professor der Geografie an der Universität Wien ernannt.

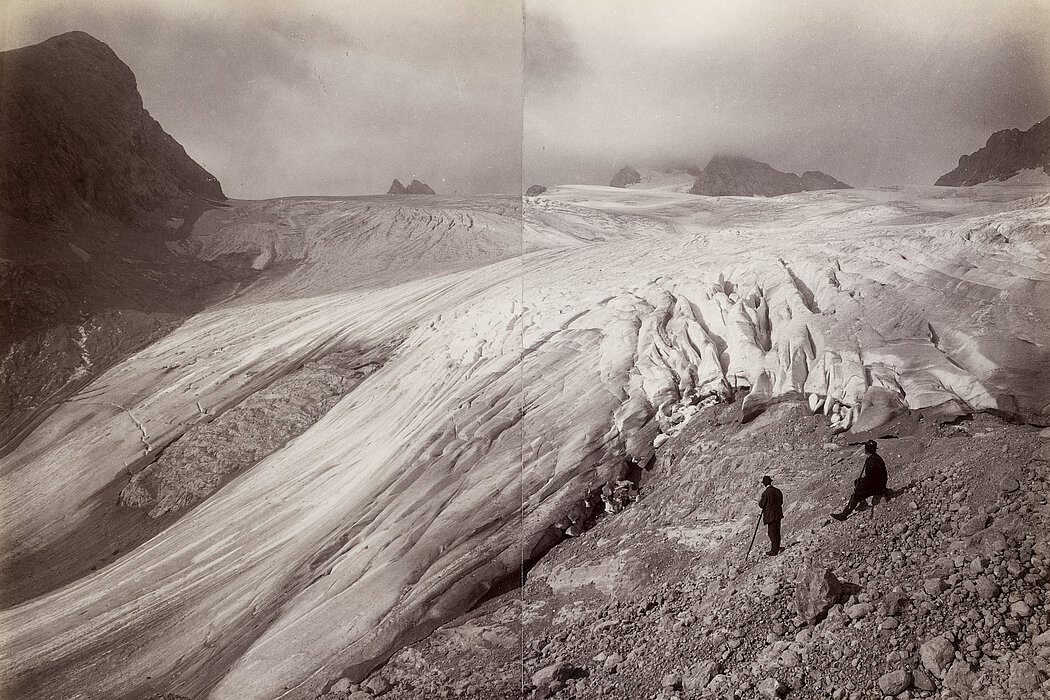

Aufgrund der bahnbrechenden Grundlagenforschung von Simony gilt der Dachstein als der bestdokumentierte Gletscher in den Alpen, was in der aktuellen Forschung der sog. Klimawandel-Monitorings von großer Bedeutung ist.3 Eines der wichtigsten Messinstrumente, das Simony in die Gletscherforschung einbrachte, ist das Medium der Fotografie zur (wissenschaftlichen) Dokumentation der Gletscherveränderungen; es ist bis heute in der Klimaforschung in Verwendung.

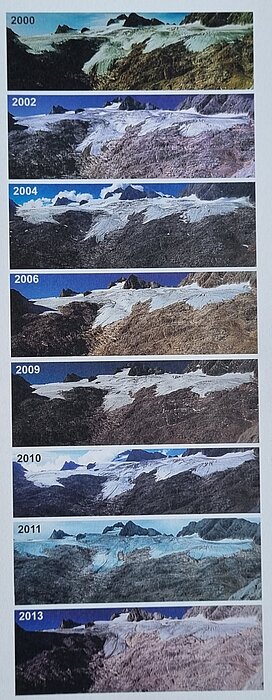

Mit der Gesamtheit der fotografischen Erfassung der Dachsteingletscher im Zeitraum von 1876 bis 1889 und der anschließenden Veröffentlichung in zahlreichen Publikationen lieferte Simony erstmals den (wissenschaftlichen) Beweis für die ostalpine Entgletscherung.4 Basierend auf diesen historischen Fotografien und Auswertungen kann man in den heutigen Forschungseinrichtungen des „Glacier Monitoring“5 rückschließen, dass die Dachsteingletscher spätestens mit Ende dieses Jahrhunderts verschwunden sein werden.6

Die Gletscher des Dachsteinmassivs

Auf dem Dachsteinmassiv befinden sich die größten Gletscher der Nördlichen Kalkalpen. Diese erreichten in der sog. „Kleinen Eiszeit“ in den 1850er Jahren die größte Ausdehnung, nachdem sich um 1600 das Klima kontinuierlich verschlechterte. Die beginnenden Dachsteinforschungen durch Simony starteten also in einer sich markant ändernden Gletschersituation, in der der Dachstein noch acht Gletscher umfasste. Nach dem kurzzeitigen Gletschervorstoß um 1856, haben all diese Gletscher bis heute über die Hälfte an Fläche verloren, sodass derzeit am Dachstein nur mehr drei markante Gletscherfelder vorhanden sind, die (noch) von kleinen Eisfeldern begleitet werden, die jeweils eigenständige Namen tragen.7

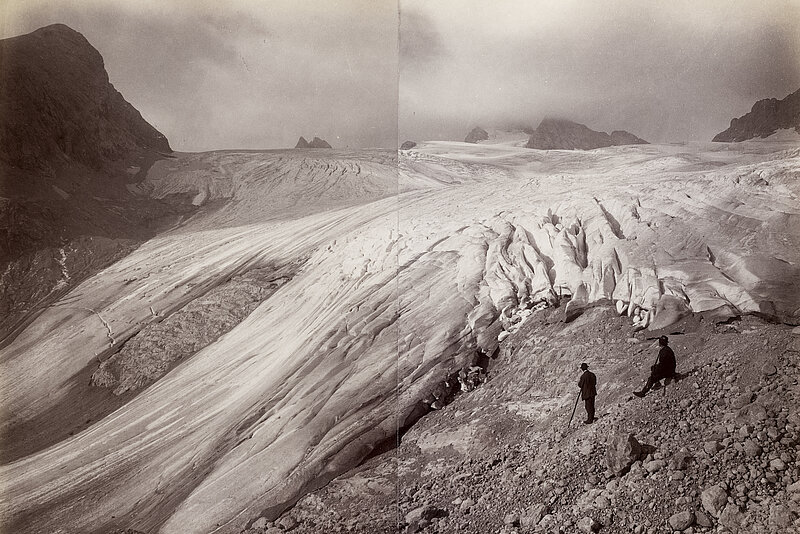

Der größte Gletscher am Dachstein – zugleich auch der Nördlichen Kalkalpen – ist der Hallstätter Gletscher.

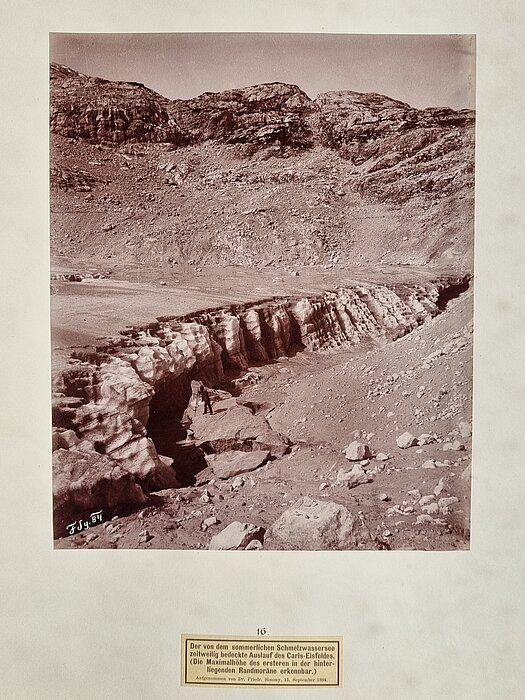

Seine Fläche erstreckt sich über drei Quadratkilometer, und seine Mächtigkeit ist mit etwa 90 Metern Eisauflage im zentralen Teil beachtlich. Simony widmet diesem Gletscher, der damals noch Karlseisfeld hieß, seine meiste Aufmerksamkeit mit einer Fülle von Fotoaufnahmen. Die alte Bezeichnung Karlseisfeld beruht darauf, dass der abenteuerlustige Erzherzog Karl von Österreich im Jahre 1812 bis zum damals noch weit hinabreichenden Gletscherrand vorgedrungen ist.8

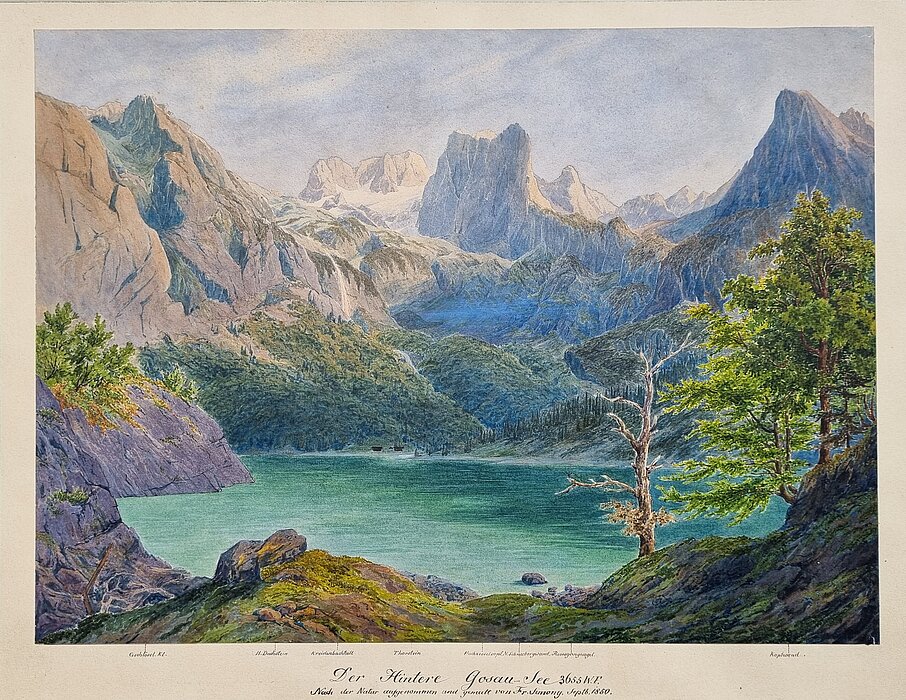

Der Große Gosaugletscher mit einer Fläche von 1,2 km² ist beim Wandern vom Hinteren Gosausee am besten zu sehen und gilt, da er vor allem in den Gemälden der Biedermeierzeit ein beliebtes Bildmotiv war, als bekanntester Gletscherteil.

Am kleinsten ist der Schladminger Gletscher mit einer Größe von 95 Hektar, der hauptsächlich von Lawinen ernährt wird.

Fotografie als wissenschaftliches Messsytem

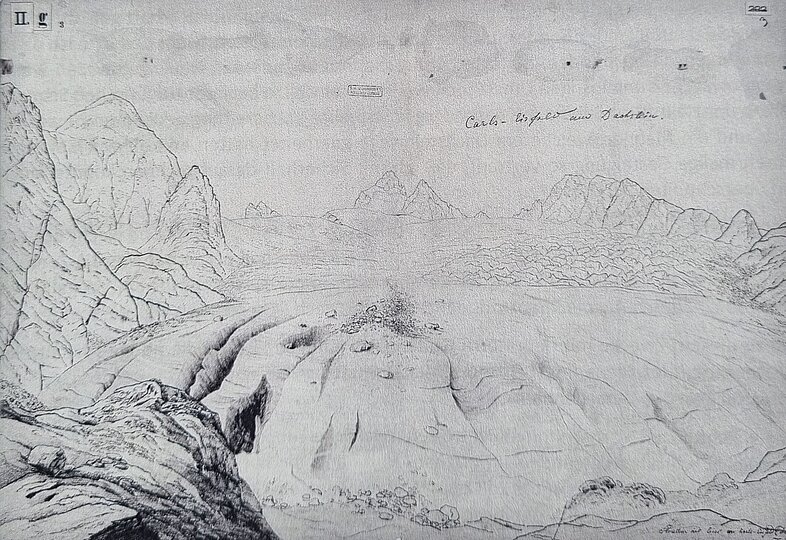

Friedrich Simony begann 1840 mit seinen wissenschaftlichen Forschungen am Dachstein und seiner Umgebung, dem Salzkammergut. Von seinem Quartier in Hallstatt stieg er in Begleitung von Bergführern zu den Gletschermassiven auf. Besonders die Veränderungen der Gletscher, die er von Beginn an mit Messungen festhielt, interessierten ihn. In der Anfangszeit kamen Zeichnungen von Landschaft, Darstellungen von der Dicke des Eises oder von Gletscherspalten zum Einsatz, die mehr einen illustrativen Charakter hatten, als wissenschaftlich indiziert waren.

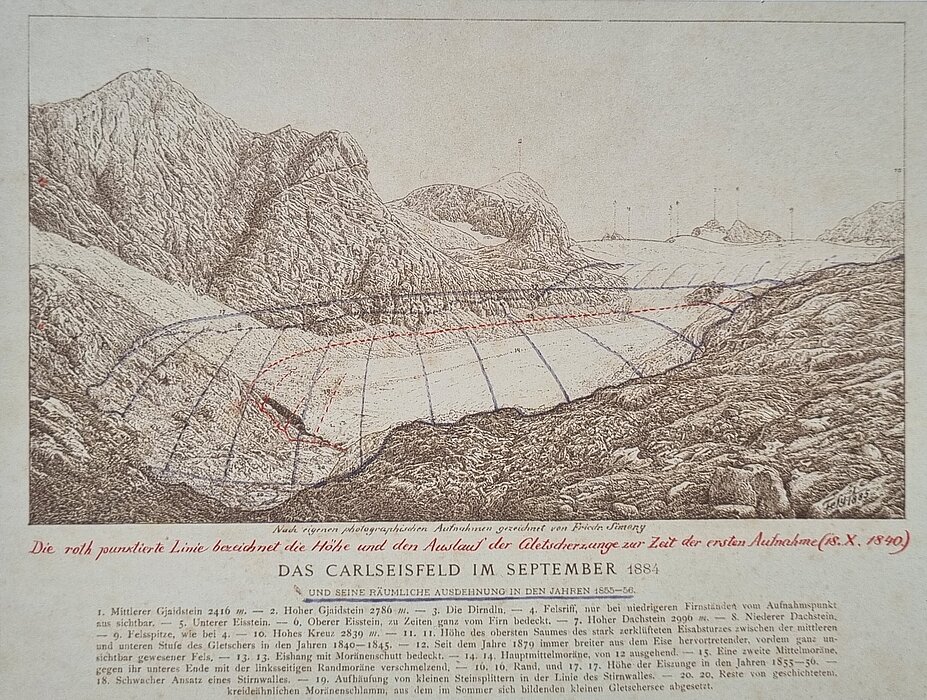

Besonders beeindruckt war Simony vom Karlseisfeld Gletscher (Hallstätter Gletscher), auf dem er 1846 mit den ersten exakten Eisbewegungsmessungen begann. Zwei Jahre später hatte er ein Wachstum von zwölf Metern an diesem Eisfeld festgestellt. 1856 konnte er bereits den beginnenden Schrumpfungsprozess beobachten. Zwar dehnte sich das Eisfeld talwärts aus, jedoch nahm die Gletscherzunge an Dicke deutlich ab.9 Am Ende seiner Messungen am Karlseisfeld Gletscher fertigte Simony eine Darstellung mit Höhendiagrammen an: eingezeichnet waren die Werte vom Anstieg und das nachfolgende Abschmelzen des Gletschers ab 1857. Diese markanten Gletscherschwankungen im Zeitraum zwischen 1840 und 1884 sind ausschließlich in zeichnerischen Detailstudien mit Beschreibungen von Simony überliefert und veröffentlicht worden.10

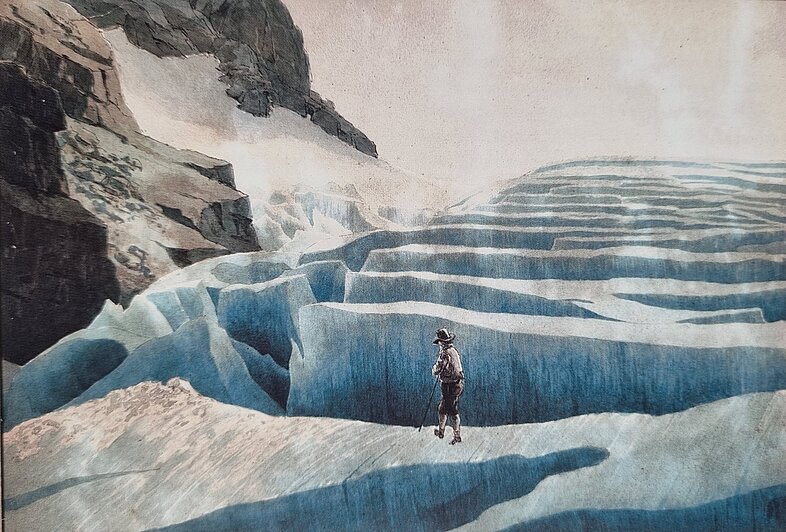

Die ersten rein auf Fotografien basierten Touren auf den Dachsteingletscher unternahm der damals bereits über sechzigjährige Simony ab 1875 in Begleitung des Berufsfotografen Alois Elsenwenger. Dieser ersten Tour folgten etliche weitere Begehungen bis 1877, die sich alle durch eine hohe fotografische Produktivität auszeichneten. Simonys Ehrgeiz und Selbständigkeit erwachten, sodass er nun als Fotograf tätig wurde. Zuvor hatte er sich beim versierten Expeditions- und Hoffotografen Wilhelm Burger entsprechendes Foto-Knowhow angeeignet. Selbst titulierte er sich ganz bescheiden als ein „völlig ungeschulter Dilettant“.11

Auch wenn Simony bald auf ein verbessertes Fotoverfahren, der sogenannten Trockenplatte, wechseln konnte, war das Fotografieren im Gelände bei widrigen Wetterbedingungen ein mühevolles Unternehmen: zerbrechliche Glasplatten, eine Holzkastenkamera, Stativ und technische Hilfsmittel wie Wasserwaage und Lupe zur Schärfeneinstellung waren damals seine Grundausstattung. Simony erkannte, dass für ihn nur die Fotografie in „seiner Klarheit und Gliederung des Details … [als] wissenschaftlich verwerthbare Landschaft-Photographie“ in Frage kam.12 Das Medium der Zeichnung spielte als wissenschaftliches Instrument keine Rolle mehr.

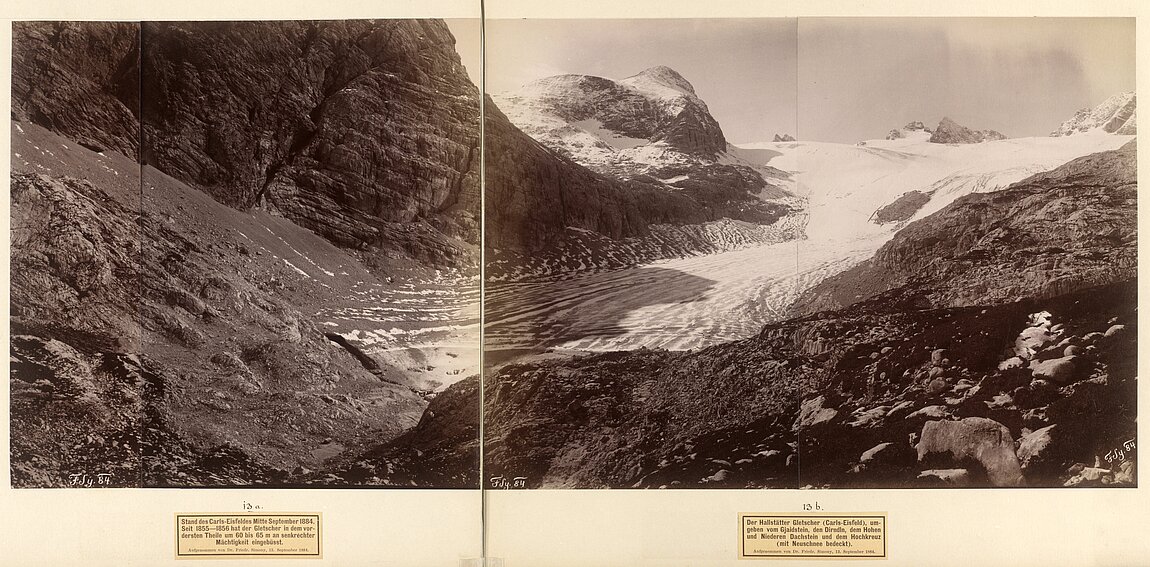

1877 stand genügend Bildmaterial für Veröffentlichungen zur Verfügung, sodass es zu einer längeren Unterbrechung von Bergtouren kam. Die einzelnen Fotografien (Albuminpapier) wurden auf großformatige Kartons samt Beschreibung aufgezogen und als Mappenwerke verkauft.13 1884 startete Simony erneut mit einer fotografischen Ausrüstung in die Gletscherwelt des Dachsteins, diesmal traten die schwindenden Gletscher in den Brennpunkt seines Interesses.

Das Verschwinden der Gletscher

Simony wandte sich in seinen letzten Touren ganz dem Karlseisfeld Gletscher zu.

Die fotografische Vermessung sollte nun das entscheidende wissenschaftliche Beobachtungsfeld für seine Gletscherforschungen werden. Im Vergleich mit den auf den Berg mitgenommenen älteren Aufnahmen erkannte er die periodischen Veränderungen der Gletschermassen. Dem größten Eisfeld, dem Karlseisfeld Gletscher (Hallstätter Gletscher) wurde hier der „fotografische“ Vorzug gegeben. Dieser ist nordostseitig exponiert und am niederschlagsreichen Nordrand der Alpen gelegen. Er besitzt drei kürzere Zungen und ein großes Eisplateau. Ost-, süd- sowie westseitig wird er von Felswänden umgeben, die große Teile des Gletschers von der direkten Sonnenstrahlung abschirmen. Somit besitzt der Hallstätter Gletscher gegenüber den Gletschern des Alpenhauptkammes eine deutlich weniger negative Massenbilanz, d.h. er ist der am langsamsten schmelzende Alpengletscher. All diese Spezifika hat Simony im glaziologischen Sinne erfasst und in einem vielfältigen Formenrepertoire von Fotografien dokumentiert: Gesamtansichten von Gletschermassen, Kantenabbrüche, Abrundungen der Gebirge, Moränen und Gletscherschliffe und erratische Gesteinstrümmer. Diese intensive Fotoproduktionsphase beendete der 77-jährige Friedrich Simony am Dachsteingletscher im Jahre 1890.

Über den Autor: Mag. Uwe Schögl ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in Bildarchiv und Grafiksammlung der Österreichischen Nationalbibliothek.

Fußnoten:

1 Friedrich Simony, Das Dachsteingebiet: Ein geographisches Charakterbild aus den österreichischen Nordalpen, 3 Lieferungen 1889, 1893 und 1895.

2 Limnologie wird die Erforschung von Binnengewässern als Ökosystemen bezeichnet, besonders im Bereich der biologisch-ökologischen Strukturen und deren Funktionen.

3 https://dachsteingletscher.info/ (24.4.2025).

4 Drei fotografische Mappenwerke in ÖNB, Bildarchiv: LXXXVIII Geographische Landschaftsbilder aus dem Dachsteingebirge, 1876, Sign. Pk 630, 1-88; und zwei Fotoalben „Fotografische Aufnahmen im Dachsteingebirge und seinen nächsten Umgebungen. Ausgeführt in den Jahren 1877, 1884 und 1885" Sign. Pk 310a und Pk 310b.

5 World Glacier Monitoring Service, mit Beteiligung u.a. der UNESCO. https://wgms.ch/ (24.4.2025).

6 Fotografische Animation der Gletscherentwicklung von 1856 bis 2100 https://www.apptauen.at/ (24.4.2025).

7 https://www.sn.at/wiki/Dachsteingebirge (24.4.2025).

8 August Böhm vom Böhmersheim, Das Karlseisfeld einst und jetzt : Vortrag, gehalten den 18. Februar 1903, Wien 1903, S. 352, als pdf siehe: https://www.zobodat.at/pdf/SVVNWK_43_0347-0366.pdf

(24.4.2025).

9 https://www.ennstalwiki.at/wiki/index.php/Dachsteingletscher (24.4.2025).

10 Aus: Dachsteingebiet, 1895, Tafel 98, siehe Anm. 1.

11 Zit. n. Magdalena Vuković (Hg.), Von wunderbarer Klarheit. Friedrich Simonys Gletscherfotografien 1875-1891.Wien 2019, S. 16.

12 Zit. n. Magdalena Vuković, siehe Anm. 11.

13 Friedrich Simony, Geographische Landschaftsbilder aus dem Dachsteingebirge in photographischen Aufnahmen, Wien 1877.